Auto-destruição sistémica global, insurgências e

utopias

Aceleração da crise (mudança de discurso)

O fatalismo global abandona a sua máscara optimista neoliberal de outros

tempos (que sobreviveu durante o período inicial da crise desencadeada

em 2008) e vai assumindo um pessimismo não menos avassalador. No

passado, os meios de comunicação explicavam-nos que nada era

possível fazer diante de um planeta capitalista cada dia mais

próspero (ainda que praguejado por crueldades), só nos restava a

possibilidade de nos adaptarmos. Uma ruidosa massa de peritos asseverava as

grandes orientações com argumentos científicos

irrefutáveis

(os críticos não se podiam fazer ouvidos frente à

avalanche mediática). Isso foi chamado de

discurso único,

surgia como um formidável instrumentos ideológico e prometia

acompanhar-nos durante vários séculos ainda que tenha durado umas

poucas décadas e se tenha esfumado em menos de um lustro.

Agora a reprodução ideológica do sistema mundial de poder

começa a chegar a um novo fatalismo profundamente pessimista baseado na

afirmação de que a degradação social (estendida

como resultado da

"crise"

) é inevitável e prolongar-se-á durante muito tempo.

Tal como no caso anterior os meios de comunicação e sua corte de

peritos explicam-nos que nada mais é possível fazer senão

adaptar-nos (novamente) perante fenómenos universais inevitáveis.

Tal como qualquer outra civilização, a actual em última

instância controla os seus súbditos persuadindo-os acerca da

presença de forças imensamente superiores às suas pequenas

existências impondo a ordem (e o caos) perante as quais devem inclinar-se

respeitosamente. O "mercado global", "Deus" ou outra

potência de dimensão oceânica cumprem a referida

função e seus sacerdotes, tecnocratas, generais,

empresários ou dirigentes políticos não são

senão executores ou intérpretes do

destino,

o que aliás legitima os seus luxos e abusos.

É assim que em Setembro de 2012 Olivier Blanchard, economista chefe do

Fundo Monetário Internacional, anunciava que "a economia mundial

precisará de pelo menos dez anos para sair da crise financeira que

começou em 2008"

[1]

. Segundo Blanchard, o resfriamento duradouros dos quatro motores da economia

global (Estados Unidos, Japão, China e União Europeia) obriga-nos

a afastar qualquer esperança numa recuperação geral a

curto prazo. Ainda mais duro, em Agosto do mesmo ano o Banco Natixis,

integrante de um grupo que assegura o financiamento de aproximadamente 20% da

economia francesa, publicava um relatório intitulado "A crise da

zona euro pode durar 20 anos"

[2]

.

Encontramo-nos diante de um problema que as elites dominantes dificilmente

podem resolver: a cultura moderna é filha do mito do progresso,

repetidas vezes pode cativar os de baixo com a promessa de um futuro melhor

neste mundo e ao alcance da mão, o que a diferencia de

experiências históricas anteriores. As épocas de

penúria são sempre descritas como provisórias,

preparatórias de um grande salto rumo a tempos melhores. A

reconversão da cultura dominante a um pessimismo de longa

duração aceite pelas maiorias não parece viável,

pelo menos é muito difícil realizá-la com êxito

não só nos países ricos como também na periferia,

sobretudo nas chamadas sociedades emergentes. Só

populações radicalmente degradadas poderiam aceitar passivamente

um futuro negro sem saída à vista, as elites imperialistas

golpeadas, desestabilizadas pela decadência económica, sem

projectos de integração social poderiam encontrar na

degradação integral dos de baixo (os seus pobres internos e os

povo periféricos) uma possível alternativa arriscada de

sobrevivência sistémica.

Auto-destruição

O capitalismo como civilização entrou num período de

declínio acelerado. Uma primeira aproximação ao tema

mostra que nos encontramos perante o fracasso das tentativas de

superação financeira da crise desencadeada em 2008, ainda que uma

avaliação mais profunda nos levasse à conclusão de

que o objectivo anunciado pelos governos dos países ricos (a

recomposição da prosperidade económica) ocultava o

verdadeiro objectivo: impedir o derrube da actividade financeira que fora a

droga milagrosa das economias durante várias décadas. Desse ponto

de vista, as estratégias aplicadas tiveram êxito: conseguiram

adiar durante cerca de um lustro um desenlace que se aproximava velozmente

quando desinchou a borbulha imobiliária norte-americana.

Uma visão mais ampla nos indicaria que o ocorrido em 2008 foi o

resultado de um processo iniciado entre fins dos anos 1960 e princípios

dos anos 1970, quando a maior crise económica da história do

capitalismo não seguiu o

caminho clássico

(tal como o mostrado no século XIX e na primeira metade do

século XX) com gigantescas quedas empresariais e uma rápida mega

avalanche de desemprego nas potências centrais, e sim que foi controlada

graças à utilização de poderosos instrumentos de

intervenção estatal em combinação com reengenharias

tecnológicas e financeiras dos grandes grupos económicos.

Essa resposta não permitiu superar as causas da crise, na realidade

potenciou-as até níveis nunca antes alcançados,

desencadeando uma onda planetária de parasitismo e de saqueio de

recursos naturais que engendrou um estancamento produtivo global em torno da

área imperial do mundo, impondo a contracção

económica do sistema não como fenómeno passageiro e sim

como tendência de longa duração.

Trata-se de um processo de decadência complexo. Basta repassar dados tais

como o do volume da massa financeira equivalente a vinte vezes o Produto

Mundial Bruto e seu pilar principal: o super endividamento

público-privado nos países ricos que bloqueia a expansão

do consumo e do investimento, o do declínio dos recursos

energéticos tradicionais (sem substituição decisiva

próxima) ou o da destruição ambiental. E também o

da transformação das elites capitalistas numa teia de redes

mafiosas que marcam o seu selo as estruturas de agressão militar,

convertendo-as numa combinação de instrumentos

formais (convencionais)

e informais onde estes últimos vão predominando através

de uma articulação inédita de bandos de mercenários

e manipulações mediáticas de alcance global,

"bombardeios humanitários" e outras acções

inscritas em estratégias de desestabilização integral que

apontam para a desestruturação de vastas zonas

periféricas. Afeganistão, Iraque, Líbia, Síria...

México ilustram o futuro burguês das nações pobres.

A área imperial do sistema degrada-se e, ao mesmo tempo, tenta degradar,

tornar caótico o resto do mundo quando pretende controlá-lo,

super-explorá-lo. É a lógica da morte convertida em

pulsão central do capitalismo tornado senil e estendendo seu manto

tanático (sua

cultura

final) que é, em ultima instância, auto-destruição,

ainda que pretenda ser uma constelação de estratégias de

sobrevivência.

Cada passo das potências centrais rumo à superação

da sua crise é na realidade um novo empurrão rumo ao abismo. Os

subsídios concedidos aos grupos financeiros avultaram as dívidas

públicas em conseguir a recomposição durável da

economia e quando a seguir tentam travar o referido endividamento restringindo

gastos estatais ao mesmo tempo que esmagam salários com o objectivo de

melhorar os lucros dos empresários agravam o estancamento convertendo-o

em recessão, deterioram as fontes dos recursos fiscais e eternizam o

peso das dívidas. Frente ao desastre impulsionado pelas máfias

financeiras levanta-se um coro variegado de neoliberais moderados,

semi-keynesianos, regulacionistas e outros grupos que exigem a

suavização dos ajustes e o estímulo ao investimento e ao

consumo... ou seja, continuar a inchar as dívidas públicas e

privadas... até que se recomponha um suposto círculo virtuoso de

crescimento (e de endividamento) encarregado de pagar as dívidas e

restabelecer a prosperidade... ao que os tecnocratas duros (sobretudo na

Europa) respondem que os estados, as empresas e os consumidores estão

saturados de dívidas e que o velho caminho da exuberância

monetário-consumista deixou de ser transitável. Ambos os lados

têm razão porque nem os ajustes nem as repartições

de fundos são viáveis a médio praxo, na realidade o

sistema é inviável.

As agressões imperiais quando conseguem derrotar os seus

"inimigos"

não conseguem instalar sistemas coloniais ou semi-coloniais

estáveis como no passado e sim engendrar espaços caóticos.

Assim é porque a economia mundial em declive não permite integrar

as novas zonas periféricas submetidas, os espaços conquistados

não são absorvidos por negócios produtivos ou comerciais

medianamente estáveis da metrópole e sim saqueados por grupos

mafiosos e por vezes simplesmente empurrados para a decomposição.

Enquanto isso os gastos militares e paramilitares dos Estados Unidos, o centro

hegemónico do capitalismo, incrementam o seu défice fiscal e as

suas dívidas.

Fica assim a descoberto um aspecto essencial do imperialismo do século

XXI em mutação rumo a uma dinâmica de

desintegração geral de alcance planetário. Isto é

advertido não só por alguns partidários do

anti-capitalismo como também, desde há algum tempo, por um

número crescente de "prestigiosos" (mediáticos)

defensores do sistema como o guru financeiro Nouriel Roubini quando proclamava

em meados de 2011 que o capitalismo havia entrado num período de

auto-destruição

[3]

.

É um lugar comum a afirmação de que o capitalismo

não ruirá por si só e sim que

é necessário derrubá-lo.

Em consequência, aqueles que assinalam a tendência para a

auto-destruição do sistema

são acusados de ignorar suas fortalezas e sobretudo de fomentar a

passividade ou as ilusões acerca de possíveis "

vitórias fáceis"

que desarmam, distraem os que lutam por um mundo melhor.

Na realidade, ignorar ou subestimar o carácter autodestrutivo do

capitalismo global do século XXI significa desconhecer ou subestimar

fenómenos que sobredeterminam seu funcionamento, como a hegemonia do

parasitismo financeiro, a catástrofe ecológica em curso, o

declínio dos recursos naturais especialmente os energéticos

catalisado pela dinâmica tecnológica dominante, a incapacidade da

economia mundial para continuar a crescer, o que a leva a acelerar a

concentração de riquezas e a marginalização de

milhares de milhões de seres humanos que

"estão a mais"

do ponto de vista da reprodução do sistema. Em suma a entrada

numa era marcada pela reprodução ampliada negativa das

forças produtivas da civilização burguesa,

ameaçando a longo prazo a sobrevivência da maior parte da

espécie humana.

Presenciamos então uma subestimação de aparência

voluntarista que oculta a devastadora radicalidade da decadência e, em

consequência, a necessidade da irrupção de um voluntarismo

insurgente (anti-capitalista) capaz de impedir que o derrube nos sepulte a

todos. Dito de outra maneira, não nos encontramos diante de uma

"crise cíclica"

com alternativas de recomposição de uma nova prosperidade

burguesa, ainda que seja elitista, e sim diante de um processo de

degeneração sistémica total.

A história das civilizações recorda-nos numerosos casos (a

começar pelo do Império Romano) em que a hegemonia civilizacional

que conseguia reproduzir-se em meio a decadência anulava as tentativas

superadoras engendrando decomposições que incluíam

vítimas e verdugos.

A contra-revolução ideológica que dominou o pós

guerra fria cunhou uma espécie de

marxismo conservador

que caricaturou a teoria da crise de Marx reduzindo-a a uma sucessão

infinita de "crises cíclicas" das quais o capitalismo sempre

conseguia sair graças à exploração dos

trabalhadores e da periferia. O ogre era denunciado, ficando demonstrado uma

vez

mais

quem era o vilão do filme.

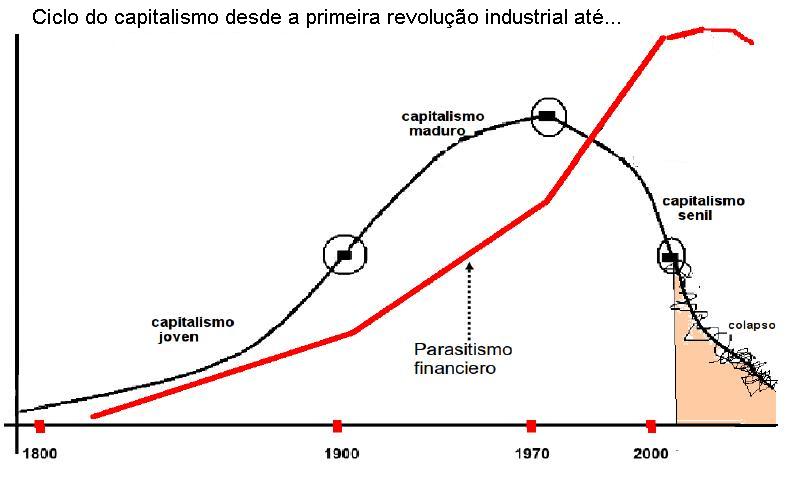

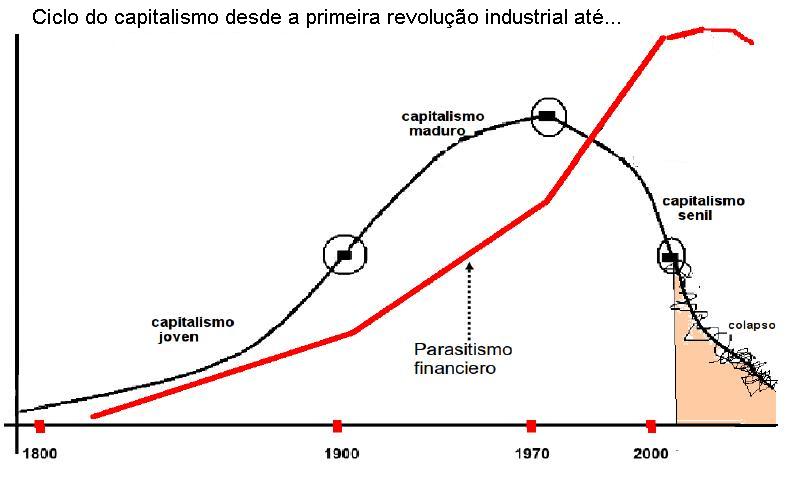

Mas a história não se repete. Nenhuma crise cíclica

mundial se parece com outra e todas elas, para serem realmente entendidas,

devem ser incluídas no percurso temporal do capitalismo, no seu grande e

único super-ciclo. É o que nos permite, por exemplo, distinguir

as crises cíclicas de crescimento, juvenis do século XIX, das

crises senis de finais do século XX e do século XXI.

Por outro lado, é necessário descartar a ideia superficial de que

a auto-destruição do sistema equivale ao suicídio

histórico isolado das elites globais libertando automaticamente das suas

cadeias o resto do mundo, o qual um bom dia descobre que o amo morreu e

então dá largas à sua criatividade. É o mundo

burguês na sua totalidade o que iniciou a sua

auto-destruição e não só as suas elites. É

toda uma civilização com suas hierarquias e mecanismos de

reprodução simbólica, produtiva, etc que chega ao seu teto

histórico e começa a contrair-se, a desordenar-se pretendendo

arrastar todos os seus integrantes, centro e periferia, privilegiados e

marginais, opressores e oprimidos... O naufrágio inclui todos os

passageiros do navio.

Decadência global

A auto-destruição surge como o culminar da decadência e

abrange o conjunto da civilização burguesa não como um

fenómeno

"estrutural"

e sim como totalidade histórica com todas as suas tendências

às costas: culturais, militares, produtivas, institucionais, religiosas,

tecnológicas, morais, científicas, etc. Trata-se da etapa

descendente de um prolongado processo civilizacional com um auge de pouco mais

de duzentos anos, antecedido por uma prolongada etapa preparatória e que

chegou a assumir uma dimensão planetária.

Decadência geral, muito mais que

"crise"

(as crises que se vão sucedendo aparecem como turbulências,

sacudidelas no percurso da enfermidade), o fenómeno inclui as duas

configurações básicas do sistema: a central (imperialista,

"desenvolvida", rica) e a periférica

("subdesenvolvida", globalmente pobre, "emergente" ou

submersa, com suas áreas de prosperidade dependente e de miséria

extrema).

Os primeiros anos posteriores à ruptura de 2008 mostram o começo

do fim da prosperidade das economias dominantes, ao passo que um bom

número de países periféricos continuavam a crescer –

sobretudo a China em torno da qual teceram-se ilusões acerca de uma

recomposição mundial do capitalismo a partir do

subdesenvolvimento convertido em avalanche industrial-exportadora. Mas a

expansão da economia chinesa dependia do poder de compra dos seus

principais clientes: os Estados Unidos, Japão e a União Europeia.

Como já se pôde ver em 2012, o desinchar desses compradores

desincha o engendro industrial exportador da periferia (o negócio da

super-exploração da mão-de-obra barata chinesa encontra

limites significativos). Em síntese: não há nenhuma

desconexão capitalista possível do declínio mundial do

sistema.

A decadência é, antes de mais nada,

decadência ocidental,

degradação do centro imperialista. Desde fins do século

XVIII, quando se iniciou a ascensão industrial, até os primeiros

anos do século XIX, o capitalismo esteve marcado pela

dominação

inglesa-norte-americana.

A Inglaterra no século XIX e os Estados Unidos na maior parte do

século XX cumpriram a função reguladora do conjunto do

sistema, impondo a hegemonia ocidental e ao mesmo tempo subordinando os rivais

que apareciam no interior do Ocidente. A França foi deslocada nos

princípios do século XIX e a Alemanha na primeira metade do

século XX.

A marca ocidental do capitalismo é dada não só por

factores económicos e militares como também por um conjunto mais

vasto de aspectos decisivos do sistema (estilo de consumo, arte, ciência,

perfis tecnológicos, concepções políticas, etc). O

que agora é visto como despolarização ou fim da

unipolaridade, ou seja, como perda de peso do imperialismo norte-americano

(paralelo ao declínio europeu) sem substitutivo à vista. Ela

exprime a desarticulação do capitalismo enquanto sistema global

que deve ser entendida não só como desestruturação

política e militar como também cultural no sentido amplo do

conceito. É a história de uma civilização que entra

no ocaso.

Dito de outra maneira, a reprodução ampliada universal mas

não ocidentalista do capitalismo é uma ilusão sem base

histórica, sem embriões visíveis reais no presente.

Recordemos o fiasco do chamado

milagre japonês

dos anos 1960-1970-1980 e os prognósticos dessa época acerca do

"Japão primeira potência mundial do século XXI"

seguidos até há pouco por especulações não

menos fantasiosas sobre a iminente ascensão chinesa à categoria

de primeira potência capitalista do planeta.

Esgotamento financeiro

É possível assinalar fenómenos que assinalam o

declínio sistémico. Um deles é o da hipertrofia financeira

que, como sabemos, foi-se expandindo enquanto desciam as taxas de crescimento

do Produto Mundial Bruto a partir dos anos 1970. Quando estalou a crise de 2008

a massa financeira global equivalia aproximadamente a umas vinte vezes do PMB.

Sua coluna vertebral visível, os

produtos financeiros derivados

registados pelo Banco da Basileia em Junho de 2008 representavam 11,7 o PMB

(contra 2,5 vezes em Junho de 1998, 3,9 vezes em Junho de 2002, 5,5 vezes em

Junho de 2004, 7,8 vezes em Junho de 2006). Mas desde meados de 2008 essa massa

deixou de crescer tanto na sua relação com o PMB como em termos

absolutos. Havia chegado nesse momento a uns 683 milhões de

milhões de dólares nominais, alcançou os 703

milhões de milhões em Junho de 2011 baixando para 647

milhões de milhões em Dezembro de 2011

[4]

.

Encontramo-nos agora diante de um fenómeno de esgotamento financeiro. No

passado (posterior aos anos 1970) a expansão das dívidas dos

estados, das empresas e dos consumidores permitiu o crescimento das economias

dos países ricos mas o endividamento foi chegando ao limite enquanto

eram saturados mercados importantes (como os do automóvel e outros bens

duradouros). Dívidas, consumos tradicionais e parasitários, redes

comerciais, etc em torno dos quais eram inchadas as actividades especulativas

alcançaram sua fronteira em 2007-2008. A droga havia terminado por

esgotar a dinâmica capitalista e, ao decaírem, os clientes

estancaram os negócios dos

dealers,

ou seja, do espaço hegemónico do sistema.

O capitalismo financiarizado, resultado de uma prolongada crise de

super-produção potencial controlada mas não resolvida,

parasita cada dia mais voraz, finalmente esgotou a sua vítima e ao

fazê-lo bloqueou a sua própria expansão.

Visto de outro modo, a reprodução ampliada do capitalismo ao

atravessar com êxito uma longa sucessão de crises de

super-produção deu finalmente asas ao filho de um dos seus pais

fundadores: as finanças. Fê-lo para sobreviver, porque sem essa

droga não teria podido sair do atoleiro dos anos 1970-1980. Iniciado o

caminho, ficou aprisionado para sempre. Quanto mais difícil era o

crescimento mais droga necessitava o viciado e, depois de cada breve onda de

prosperidade económica global (sua euforia efémera) chegava o

estado depressivo que exigia mais droga. As taxas de crescimento ziguezagueavam

em torno de uma linha com tendência declinante e a massa financeira

mundial expandia-se em progressão geométrica. A festa terminou em

2008.

Bloqueio energético e crise tecnológica.

Outro fenómeno importante é o do bloqueio energético. O

capitalismo industrial pôde alçar voo em finais do século

XVIII porque a Europa imperial acrescentou à exploração

colonial e à desestruturação do seu universo rural (que

lhe proporcionou mão-de-obra abundante e barata) um processo de

emancipação produtiva em relação às

limitadas e caras fontes de energia convencionais como as correntes dos rios

que permitiam o funcionamento dos moinhos, a madeira das florestas e a energia

animal. A solução foi o carvão mineral e em torno do mesmo

a ampliação sem precedentes da exploração mineira.

Seu pólo dinâmico foi o capitalismo inglês.

A depredação crescente de recursos naturais atravessou todos os

modelos tecnológicos do capitalismo e, se considerarmos a totalidade do

ciclo industrial (entre fins do século XVIII e a actualidade),

poderíamos referir-nos ao

sistema tecnológico da civilização burguesa

baseado na dissociação cultural entre o homem e a

"natureza" – assumindo esta última como universo hostil,

objecto de conquista e pilhagem.

O auge do carvão mineral do século XIX foi sucedido pelo do

petróleo no século XX e nos princípios do século

XXI fora esgotada aproximadamente a metade da reserva original desse recurso.

Isso significa que já não encontramos na zona qualificada como

pico, ou nível máximo possível de extracção

petrolífera a partir do qual estende-se um inevitável

declínio extractivo. Desde meados da década passada deixou de

crescer a extracção de petróleo bruto.

Supondo que existam substitutivos energéticos viáveis em grande

escala e a longo prazo quando aceitamos as promessas tecnológicas do

sistema (para um futuro incerto) e os introduzimos no mundo real com seus

ritmos de reprodução concretos a médio e longo prazo,

encontramo-nos diante de um bloqueio energético insuperável. Se

pensarmos no que resta da década actual comprovaremos que não

aparecem substitutivos energéticos capazes de compensar o

declínio petrolífero.

Dito de outro modo, o preço do petróleo tende a subir e a

especulação financeira em torno do produto pressiona-o ainda mais

para cima. Além disso, alguma vez aventura militar ocidental, como por

exemplo um ataque israelense-estado-unidense contra o Irão e o

consequente encerramento do estreito de Ormuz, levariam o preço

às nuvens. Tudo isso significa que os custos energéticos da

economia converteram-se num factor decisivo limitativo da sua expansão e

num cenário turbulento causariam uma contracção

catastrófica das actividades económicas a nível global.

Não se trata só do petróleo e sim de um amplo leque de

recursos minerais que se encontram no pico da sua exploração,

próximo do mesmo ou já na fase de extracção em

declínio

[5]

afectando a indústria e a agricultura. Exemplo: o declínio da

produção mundial de fosfatos, componente essencial da

produção de alimentos, desde há pouco mais de duas

décadas

[6]

.

Passamos então do tema do bloqueio energético a outro mais amplo,

o do bloqueio dos recursos minerais em geral e daí ao do sistema

tecnológico da civilização burguesa que o engendrou. No

referido sistema temos de incluir suas matérias-primas básicas,

seus procedimentos produtivos e seu apoio técnico-científico, sua

dinâmica e estilo de consumo civil e de guerra, etc, ou seja, do

capitalismo como civilização.

Pasamos entonces del tema del bloqueo energético a otro más

vasto, el del bloqueo de los recursos mineros en general y de allí al

del sistema tecnológico de la civilización burguesa que lo ha

engendrado. En dicho sistema tenemos que incluir a sus materias primas

básicas, sus procedimientos productivos y su respaldo

técnico-científico, su dinámica y estilo de consumo civil

y de guerra, etc., es decir al capitalismo como civilización.

Assistimos agora à busca vertiginosa de "substitutivos"

energéticos, de diversos minerais, etc, destinados a continuar a

alimentar uma estrutura social decadente cuja dinâmica de

reprodução nos diz que mais da metade da humanidade

"está a mais" e que em consequência a

"civilização"

traçou um caminho futuro assinalado por uma sucessão de mega

genocídios.

Mas a decadência leva-nos a pensar que todos esses

"recursos necessários"

para o sustento de sociedades e elites parasitárias não

são necessários em outro tipo de civilização ou

pelo menos são-no em volumes muito mais reduzidos. Não

estão a mais os pobres e excluídos do planeta, está a mais

o capitalismo com seus objectos de consumo luxuoso, seus sistema militares, seu

desperdício obsceno.

Da super-produção controlada à crise geral de

sub-produção

É possível descreve o trajecto de algo mais de quatro

décadas que conduziu à situação actual. No

começo, entre aproximadamente 1968 e 1973, encontrámo-nos perante

uma grande crise de super-produção nos países centrais.

Como já assinalei, esta não derivou num derrube generalizado de

empresas nem numa avalanche de desemprego no estilo "clássico"

e sim num complexo processo de controle da crise que incluiu instrumentos de

intervenção pública destinados a sustentar a procura, a

liberalização dos mercados financeiros, esforços

tecnológicos e comerciais das grandes empresas. E também a

ampliação do espaço do sistema, integrando por exemplo a

ex União Soviética como fornecedora de gás e

petróleo e a China como fornecedora de mão-de-obra industrial

barata.

As mudanças não se verificaram de maneira instantânea e sim

gradualmente em resposta às sucessivas conjunturas, mas finalmente

converteram-se num novo modelo de gestão do sistema chamado

neoliberalismo.

Este gira em torno de três orientações decisivas marcadas

pelo parasitismo: a financiarização da economia, a

militarização e o saqueio desenfreado de recursos naturais.

O processo de financiarização concentrou capitais parasitando

sobre a produção e o consumo, a incorporação de

centenas de milhões de operários chineses e de outras zonas

periféricas e o saqueio de recursos naturais permitiu baixar custos,

desacelerar a queda dos lucros industriais.

O resultado visível ao principiar o século XXI foi o afogamento

financeiro do sistema, a degradação ambiental e o começo

do declínio da exploração de numerosos recursos naturais,

tanto os não renováveis como os renováveis (ao serem

rompidos seus ciclos de reprodução).

Finalmente, a crise de super-produção controlada engendra uma

crise prolongada de sub-produção que agora está a dar os

seus primeiros passos. O sistema encontra

"barreiras físicas"

para a reprodução ampliada das suas forças produtivas, os

recurso naturais declinam, não se trata de

"fronteiras exógenas",

de bloqueios causados por forças sobre-humanas e sim de auto-bloqueios,

dos efeitos da actividade produtiva do capitalismo, prisioneiro de um sistema

tecnológico muito dinâmico baseado na exploração

selvagem da natureza e na expansão acelerada das massas

proletárias do planeta (povoações miseráveis da

periferia, operários pobres, camponeses submersos, marginais de todo

tipo, etc).

Assistimos então ao paradoxo de indústrias como a

automobilística com altos níveis de capacidade produtiva ociosa.

Se por alguma magia dos mercados essas empresas chegassem a encontrar procuras

adicionais significativas verificar-se-iam saltos espectaculares nos

preços de uma ampla variedade de matérias-primas, como o

petróleo por exemplo, que anulariam as referidas procuras.

Não estamos a passar do crescimento ao estancamento. Este último

não é senão o trânsito rumo à

contracção, mais ou menos rápida, mais ou menos

caótica do sistema, rumo à reprodução ampliada

negativa das forças produtivas ao ritmo da concentração de

capitais, da marginalização social e do esgotamento dos recursos

naturais. Não tem de ser um processo de declínio

inexorável da espécie humana, trata-se da decadência de uma

civilização, dos seus sistema produtivos e perfis de consumo.

Capitalismo mafioso

Deste processo faz parte a mutação do núcleo dirigente do

capitalismo mundial num conglomerado de redes parasitárias mafiosas. Uma

de suas características psicológicas é o encurtamento

temporal de expectativas, curto-prazismo que juntamente com outras

perturbações leva-a a uma crescente crise de

percepção da realidade. O negócio financeiro, enquanto

cultura hegemónica do mundo empresarial, o gigantismo tecnológico

(especialmente no capítulo militar), a super concentração

económica e outros factores convergentes impulsionam esta

desconexão psicológica libertando uma ampla variedade de

projectos irracionais que servem como apoio de políticas

económicas, sociais, comunicacionais, militares, etc (o corpo

parasitário engorda e a mente racional do obeso contrai-se). A elite

global dominante (imperialista) vai-se convertendo num sujeito extremamente

perigoso obstinado com o emprego salvador do que considera o seu instrumento

imbatível: o aparelho militar (ainda que experiências concretas

como no passado a sua derrota no Vietname e actualmente o atolamento no

Afeganistão demonstrem o contrário).

Três enfoques convergentes.

É possível abordar a história da civilização

burguesa, sua gestação, ascensão e decadência, a

partir de três visões de longo prazo.

A primeira delas enfoca uma trajectória de aproximadamente quinhentos

anos. Arranca entre fins do século XV e princípios do

século XVI europeu com a conquista da América e a pilhagem das

suas riquezas gerando uma efusão de ouro e prata sobre as sociedades

imperiais europeias e impulsionando a sua expansão económica e

transformação burguesa.

A seguir ao primeiro enfartamento (século XVI) chegou o tempo da

digestão e da desestruturação dos bloqueios

pré-capitalistas e da emergência de embriões sólidos

do estado e da ciência modernos, bem como de núcleos capitalistas

emergentes, tudo isso exprimido como a

"longa crise do século XVI".

Ao começar o século XVIII essas sociedades já estavam

culturalmente preparadas para a grande aventura capitalista.

Seu arranque foi assinalado por uma crise de média duração

entre fins do século XVIII e começos do século XIX marcado

pela revolução industrial inglesa, pela revolução

francesa e pelas guerras napoleónicas. Foi atravessando todo o

século XIX ao ritmo das expansões coloniais e neocoloniais e das

transformações industriais e políticas.

Cerca de 1900 o capitalismo, com centro no Ocidente, havia estabelecido o seu

sistema imperial a nível planetário. Até chegar à

primeira guerra mundial que assinala o fim da juventude do sistema e o

início da uma nova crise de média duração entre

1914 e 1945, ponto de inflexão entre a etapa juvenil ascendente e uma

era de turbulências que começam a mostrar os limites

históricos de um sistema que dispõe de recursos (financeiros,

tecnológicos, naturais, demográficos, militares) para prolongar a

sua existência em meio a ameaças como a aparição da

União Soviética e a seguir a revolução chinesa, etc.

E depois de uma recomposição que traz a prosperidade a um

capitalismo amputado, acossado (entre fins dos anos 1940 e fins dos anos 1960)

o sistema entra numa crise longa (que consegue apanhar os grandes ensaios

proto-socialistas: a URSS e a China) que se prolonga até o presente.

Esta última etapa, que já dura mais de quatro décadas,

caracteriza-se pela descida gradual ziguezagueaste e persistente das taxas

globais de crescimento económico sobredeterminado pela

desaceleração das economias imperialistas (em primeiro lugar os

Estados Unidos) e pelo incremento das mais diversas formas de parasitismo

(principalmente o financeiro).

Nesta etapa é possível distinguir um primeiro período

entre 1968-1973 e 2007-2008 de desaceleração relativamente lenta,

de perda gradual de dinamismo, e um segundo período (no qual nos

encontramos) de esgotamento do crescimento apontado à

contracção geral do sistema.

Em síntese: a partir do primeiro impulso colonial com êxito (no

século XVI, o anterior das Cruzadas havia fracassado) é

possível fazer girar a história da civilização

burguesa em torno de quatro grandes crise; a longa crise do século XVII

vista como etapa preparatória do grande salto, a crise média

duração de nascimento do capitalismo industrial (fins do

século XVIII – princípios do XIX), uma segunda crise de

média duração (1914-1945) seguida por uma prosperidade de

aproximadamente um quarto de século e finalmente uma nova crise de longa

duração (que se inicia nos fins dos anos 1960) de

decadência do sistema, suave primeiro e acelerada desde fins da primeira

década do século XXI.

Um segundo enfoque, restrito a pouco mais de duzentos anos, arranca com a

revolução industrial inglesa, a Revolução Francesa,

a independência dos Estados Unidos, as guerras napoleónicas e

outros acontecimentos que assinalam o início do capitalismo industrial,

consolidando-se numa longa etapa juvenil do sistema abrangendo a maior parte do

século XIX. As turbulências são curtas, as crises de

super-produção seguindo o modelo desenvolvido por Marx são

"crises de crescimento" do sistema que vão acumulando feridas,

deformações, problemas que acabam por provocar o grande desastre

de 1914. Karl Polanyi refere-se ao papel da cúpula financeira europeia

na manutenção de equilíbrios económicos e

políticos, nessa elite está a base da futura hipertrofia

financeira dos finais do século XX

[7]

.

A seguir à etapa juvenil desenvolve-se um período de maturidade

assinalado por guerras, fortes depressões uma prosperidade de

média duração (1945-1970).

Com a crise dos anos 1970, o fim do padrão dólar, a derrota

norte-americana no Vietname, a estagflação e os choques

petrolíferos, etc, o capitalismo entra na sua velhice que deriva em

senilidade. O conceito de "capitalismo senil" foi introduzido por

Roger Dangeville nos fins dos anos 1970 assinalando que a partir desse momento

o sistema tornava-se senil

[8]

, desagregava-se, perdia o rumo. Na realidade, a senilidade do sistema torna-se

evidente três décadas depois, a partir da explosão

financeira-energética-alimentar de 2008 quando se acelera a queda do

crescimento até nos aproximarmos agora de crescimentos iguais a zero ou

negativos no conjunto da zona central do capitalismo e quando o motor

financeiro parou apontando para a queda.

Um terceiro enfoque, de desagregação do superciclo em

"ciclos parciais",

permite pormenorizar fenómenos decisivos da história do sistema.

É necessário limitar os aspectos de autonomia desses

"ciclos" fazendo-os interactuar entre si e referindo-os sempre

à totalidade sistémica.

O crepúsculo do sistema arranca com as turbulências de 2007-2008,

a multiplicidade de "crises" que estalaram nesse período

(financeira, produtiva, alimentar, energética) convergiu com outras como

a ambiental ou a do Complexo Industrial-Militar do Império atolado nas

guerras asiáticas.

O cancro financeiro irrompeu triunfal entre fins do século XIX e

princípios do século XX e obteve o controle absoluto do sistema

sete ou oito décadas depois, mas o seus desenvolvimento havia

começado muito tempos antes (vários séculos) financiando

estados imperiais onde se expandiam as burocracia civis e militares ao ritmo

das aventuras coloniais-comerciais e a seguir também em negócios

industriais cada vez mais concentrados. A hegemonia da ideologia do progresso e

do discurso produtivista serviu para ocultar o fenómeno, instalou a

ideia de que o capitalismo, ao contrário das civilizações

anteriores, não acumulava parasitismo e sim forças produtivas que

ao se expandirem criavam problemas de adaptação superáveis

no interior do sistema mundial, resolvidos através de processo de

"destruição-criadora".

Pela sua parte, o militarismo moderno afunda as suas raízes mais fortes

no século XIX ocidental, desde as guerras napoleónicas, chegando

à guerra franco-prussiana até irromper na Primeira Guerra Mundial

como

"Complexo Militar-Industrial"

(ainda que seja possível encontrar antecedentes importantes no Ocidente

nas primeiras indústrias de armamentos de tipo moderno aproximadamente a

partir do século XVI). Foi percebido a princípio como um

instrumento privilegiado das estratégias imperialistas e mais adiante

como reactivador económico do capitalismo. Só se viam certos

aspectos do problema mas ignorava-se ou subestimava-se sua profunda natureza

parasitária, o facto de que por trás do monstro militar ao

serviço da reprodução do sistema ocultava-se um monstro

muito mais poderoso: o do consumo improdutivo, causador de défices

públicos que não incentivam a expansão e sim o

estancamento ou a contracção da economia.

Pela sua parte, o militarismo moderno afunda as suas raízes mais fortes

no século XIX ocidental, desde as guerras napoleónicas, chegando

à guerra franco-prussiana até irromper na Primeira Guerra Mundial

como

"Complexo Militar-Industrial"

(ainda que seja possível encontrar antecedentes importantes no Ocidente

nas primeiras indústrias de armamentos de tipo moderno aproximadamente a

partir do século XVI). Foi percebido a princípio como um

instrumento privilegiado das estratégias imperialistas e mais adiante

como reactivador económico do capitalismo. Só se viam certos

aspectos do problema mas ignorava-se ou subestimava-se sua profunda natureza

parasitária, o facto de que por trás do monstro militar ao

serviço da reprodução do sistema ocultava-se um monstro

muito mais poderoso: o do consumo improdutivo, causador de défices

públicos que não incentivam a expansão e sim o

estancamento ou a contracção da economia.

Actualmente, o Complexo Militar-Industrial norte-americano (em torno do qual

reproduzem-se os dos seus sócios da NATO) gasta em termos reais mais de

um milhão de milhões de dólares por ano, contribui de

maneira crescente para o défice fiscal e em consequência para o

endividamento do Império (e para a prosperidade dos negócios

financeiros beneficiários do referido défice). Sua

eficácia militar é declinante mas a sua burocracia é cada

vez maior, a corrupção penetrou em todas as suas actividades,

já não é o grande gerador de empregos como em outras

épocas, o desenvolvimento da tecnologia industrial-militar reduziu

significativamente essa função. A época do keynesianismo

militar como estratégia anti-crise eficaz pertence ao passado.

Presenciamos actualmente nos Estados Unidos à integração

de negócios entre a esfera industrial-militar, as redes financeiras, as

grandes empresas energéticas, as camarilhas mafiosas, as

"empresas" de segurança e outras actividades muito

dinâmicas que formam o espaço dominante do sistema de poder

imperial. A história das decadências de

civilizações, a do Império Romano por exemplo, mostram que

já começado o declínio geral e durante um longo

período posterior a estrutura militar continua a expandir-se sustendo

tentativas desesperadas e inúteis de preservação do

sistema.

Em consequência a decadência geral e a exacerbação da

agressividade militarista do Império poderiam chegar a ser perfeitamente

compatíveis, donde se deriva a conclusão de que ao cenário

previsível de desintegração mais ou menos caótica

da super-potência deveríamos acrescentar outro cenário

não menos previsível de declínio sanguinário,

belicoso.

Tão pouco a crise energética em torno da chegada do

"Peak Oil"

deveria ser restrita à história das últimas

décadas. É necessário entendê-la como fase

declinante do longo ciclo da exploração moderna dos recursos

naturais não renováveis. Esse ciclo energético de dois

séculos condicionou todo o desenvolvimento tecnológico do sistema

e exprimiu-o, foi a vanguarda da dinâmica depredadora do capitalismo

estendida ao conjunto dos recursos naturais e do ecosistema em geral.

Aquilo que durante quase dois séculos foi considerado como uma das

grandes proezas da civilização burguesa, a sua aventura

industrial e tecnológica, aparece agora como a mãe de todos os

desastres, como uma expansão depredadora que põe em perigo a

sobrevivência da espécie humana.

Em síntese, o desenvolvimento da civilização burguesa

durante os últimos dois séculos (com raízes num passado

ocidental muito mais prolongado) acabou por engendrar um processo

irreversível de decadência, a depredação ambiental e

a expansão parasitária estão na base do fenómeno.

Existe uma inter-relação dialéctica perversa entre a

expansão da massa global de lucros, sua velocidade crescente, a

multiplicação das estruturas burocráticas civis e

militares de controle social, a concentração mundial de

rendimentos, a ascensão da maré parasitária e a

depredação do ecosistema.

As revoluções tecnológicas do capitalismo aparentemente

foram as suas tábuas de salvação. Assim aconteceu durante

muito tempo incrementando a produtividade industrial e agrária,

melhorando as comunicações e os transportes, mas o longo prazo

histórico, no balanço de vários séculos constituem

sua armadilha mortal, acabaram por degradar o desenvolvimento que impulsionaram

por estarem estruturalmente baseadas na depredação ambiental, ao

gerar um crescimento exponencial de massas humanas super-exploradas e

marginalizadas.

O progresso técnico integra assim o processo de

auto-destruição geral do capitalismo (é sua coluna

vertebral) na rota em direcção a um horizonte de barbárie.

Não se trata da incapacidade do actual sistema tecnológico para

continuar a desenvolver forças produtivas e sim da sua alta capacidade

enquanto instrumento de destruição líquida de

forças produtivas. Confirma-se assim o sombrio prognóstico

formulado por Marx e Engels em pleno auge juvenil do capitalismo:

"Dado um certo nível de desenvolvimento das forças

produtivas, surgem forças de produção e de meios de

comunicação tais que, nas condições existentes

só provocam catástrofes, já não são mais

forças de produção e sim de destruição"

[9]

.

Finalmente, o ciclo histórico iniciado em fins do século XVIII

contou com dois grandes articuladores hoje em declínio: a

dominação imperialista anglo-norte-americana (etapa inglesa no

século XIX e norte-americana no século XX) e o ciclo do estado

burguês desde a sua etapa "liberal industrial" no século

XX, passando pela sua etapa intervencionista produtiva (keynesiana

clássica) em boa parte do século XX para chegar à sua

degradação "neoliberal" a partir dos anos 1970-1980.

Capitalismo mundial, imperialismo e predomínio anglo-norte-americano

constituem um só fenómeno. Uma primeira conclusão é

que a articulação sistémica do capitalismo surge

historicamente indissociável do articulador imperial (história

imperialista do capitalismo). Uma segunda conclusão é que ao

tornar-se cada vez mais evidente que no futuro previsível não

surge nenhum novo articulador imperial ascendente à escala global,

então desaparece do futuro uma peça decisiva da

reprodução capitalista global – a menos que suponhamos o

surgimento de uma espécie de

mão invisível universal

(e burguesa) capaz de impor a ordem (monetária, comercial,

político-militar, etc). Nesse caso estaríamos a extrapolar ao

nível da humanidade futura a referência à mão

invisível (realmente inexistente) do mercado capitalista apregoada pela

teoria económica liberal.

O declínio imperial do Ocidente inclui o do seu suporte estatal

abrangendo uma primeira etapa (neoliberalismo) marcada pelo endividamento

público, a submissão do estado aos grupos financeiros, a

concentração de rendimentos, a elitização e perda

de representatividade dos sistemas políticos e uma segunda etapa de

saturação do endividamento público, arrefecimento

económico e crise de legitimidade do estado.

O colonialismo-imperialismo e o estado moderno, em termos históricos,

foram pilares essenciais da construção da

civilização burguesa. Sobre os antecedentes coloniais do

capitalismo não há muito mais a acrescentar. Quanto à

relação estado-burguesia é evidente sobretudo a partir do

século XVI na Europa a estreita interacção entre ambos os

fenómenos. Não é possível entender a

ascensão do estado moderno sem o apoio financeiro e de toda a

articulação social emergente da burguesia nascentes cujo

nascimento e consolidação teriam sido impossíveis sem o

aparelho de coerção e o espaço de negócios

oferecido pelas monarquias militaristas. E também é

necessário levar em conta o mútuo apoio legitimador, cultural,

social que permitiu a ambos crescer, transforma-se até chegar à

instauração do capitalismo industrial e sua contrapartida

estatal. A história da modernidade sugere-nos tratá-los como

partes de um único sistema (heterogéneo) de poder.

No final, na fase descendente do capitalismo enviesado pela

financiarização integral da economia, o Estado (em primeiro lugar

os estados da grandes potências) também se financiariza, vai-se

convertendo numa estrutura parasitária (uma componente das redes

parasitárias), entra em decadência.

A convergência de numerosas "crises" mundiais pode indicar a

existência de uma perturbação grave mas não

necessariamente o arranque de um processo de decadência geral do sistema.

A decadência surge como a última etapa de um longo super ciclo

histórico, sua fase declinante, seu envelhecimento irreversível

(sua senilidade). Extremando os reducionismo tão praticados pela

"ciências sociais" poderíamos falar de

"ciclos" parciais: energético, alimentar, financeiro,

produtivo, estatal e outros, e assim descrever em cada caso trajectórias

que têm início no Ocidente entre fins do século XVIII e

princípios do século XIX com raízes anteriores e

envolvendo espaços geográficos crescentes até assumir

finalmente uma dimensão planetária para a seguir declinar cada um

deles. A coincidência histórica de todas essas

declinações e detecção fácil de densas

inter-relações entre todos esses "ciclos" sugere-nos a

existência de um único super ciclo que os inclui a todos. Dito de

outro modo, trata-se do ciclo da civilização burguesa que se

exprime através de uma multiplicidade de aspectos parciais.

O século XX

A partir de um enfoque multi-secular do capitalismo é possível

avançar uma explicação da ascensão e derrota da

onda anti-capitalista que abalou o século XX. A Revolução

Russa inaugurou em 1917 uma longa sucessão de rupturas que

ameaçaram erradicar o capitalismo como sistema universal. O arranque

revolucionário apoiava-se numa crise profunda e prolongada do sistema

que poderíamos localizar aproximadamente entre 1914 e 1945 e cujas

sequelas estenderam-se para além desse período.

A referida crise foi interpretada pelos revolucionários russos como o

começo do fim do sistema mas este, ainda que sofrendo sucessivas

amputações "socialistas" (Europa do Leste, China, Cuba,

Vietname...) e a proliferação de rebeldias e

autonomizações nacionalistas na periferia pôde finalmente

recompor-se e seus inimigos foram caindo um após o outro através

de restaurações explícitas como no caso soviético

ou sinuosas como no caso chinês. As elites ocidentais puderam

então afirmar que o tão anunciado declínio do capitalismo

e sua substituição socialista não foi mais que uma

ilusão alimentada pela crise mas que esta ao ser superada a

ilusão se foi esfumando. E alguns gurus, como o agora esquecido Francis

Fukuyama, até proclamavam o fim da história e o pleno

desenvolvimento de um milénio capitalista liberal.

Existe uma visão falsa (mas não totalmente falsa) da

decadência ocidental frente à emergência do mundo novo a

partir da Revolução Russa. Mesmo se entendida como

"decadência hegemónica",

essa visão pareceu ficar desmentida pela realidade com o submetimento

chinês (1978) e o derrube soviético (1991). Contudo era sustentada

desde 1958-73 quando começaram a declinar as taxas de crescimento do

Produto Mundial Bruto e parcialmente confirmada desde 2008 porque o sistema

degrada-se velozmente (condição necessária para a sua

superação) ainda que seu coveiro não apareça ou

apareça numa dispersão de pequenas doses historicamente

insuficientes.

Insurgências (rumo à negação absoluta do sistema)

A contrapartida positiva da decadência poderia ser sintetizada como a

combinação de resistências e ofensivas de todo tipo contra

o sistema a operarem como um fenómeno de dimensão global e a

actuarem em ordem dispersa, exprimindo uma grande diversidade de culturas,

diferentes níveis de consciência e de formas de luta.

Desde os indignados europeus ou norte-americanos que (por agora) só

pretendem depurar o capitalismo dos seus tumores financeiros e elitistas,

até os combatentes afegãos a lutarem contra o invasor ocidental

ou a insurgência colombiana animada pela perspectivas anti-capitalista

passando um muito complexo leque de movimentos sociais, minorias e pequenos

grupos críticos e rebeldes.

Oposições a governos abertamente reaccionários e a

ocupações mas também às fachadas

democráticas mais ou menos deterioradas que tentam dar governabilidade

ao capitalismo. O que coloca a hipótese da convergência e

radicalização desses processos e então a possibilidade de

aprofundar o conceito de

insurgência global

pensado como realidade em formação alimentada pelo

declínio da civilização burguesa. A alternativa insurgente

a emergir como recusa e a apontar à negação radical do

sistema e ao mesmo tempo a abrir o espaço das utopias pós

capitalistas.

O sujeito central da insurgência é a humanidade à qual a

dinâmica da marginalização e da

super-exploração (a dinâmica da decadência) empurra

à rebelião como alternativa à degradação

extrema. Trata-se de milhares de milhões de habitantes dos

espaços rurais e urbanos. Este proletariado é muito mais extenso

e variado do que a massa de operários industriais (inclui suas franjas

periféricas e empobrecidas), não é o novo portador da

tocha do progresso construída pela modernidade e sim seu negador

potencial absoluto o qual, na medida em que vá destruindo as

posições inimigas (suas estruturas de dominação),

estará construindo uma nova cultura libertária.

Contudo, a irrupção universal desse sujeita demora, um gigantesco

muro de ilusões bloqueia sua rebelião. É que a

auto-destruição do sistema global mal está no seu

início, sua hegemonia civilizacional ainda é muito forte,

é quase impossível prognosticar, estabelecer teoricamente o

percurso temporal, o calendário da sua desarticulação.

É possível sim estabelecer teoricamente a trajectória

descendente, ainda que sem etiquetá-la com datas.

Utopias (o retorno do fantasma)

Aqui surge o pós capitalismo como necessidade e possibilidade

histórica concreta, como utopia radical lança suas raízes

nos passado revolucionário dos séculos XIX e XX e muito mais

além, na culturas comunitárias pré capitalistas da

Ásia, África, América Latina e da Europa anterior à

modernidade. Não se trata de uma etapa inevitável (uma

espécie de "resultado inexorável" do declínio do

sistema decidido por alguma "lei da história") e sim do

resultado possível, viável, do desenvolvimento da vontade das

maiorias oprimidas.

Na génese do sistema já existia o seu inimigo absoluto, negando,

recusando sua expansão opressora. Na Europa, em torno do século

XVI, emergiam os desdobramentos coloniais, a indústria de guerra sob

moldes pós artesanais, as primeiras formas estatais modernas, os

capitalistas comerciais e financeiros associados às aventuras militares

das monarquias. E a super-exploração dos camponeses, a

destruição das suas culturas, dos seus sistemas

comunitários gerando rebeliões como a encabeçada pelo

comunista cristão Tomas Müntzer no coração da Europa

sob a palavra-de-ordem:

"Omnia sunt communia"

(Todo es de todos, todas las cosas nos son comunes).

O amanhecer da modernidade burguesa foi também o da sua

negação absoluta. Ambos os lados traziam novas culturas mas ao

mesmo tempo herdavam velhas culturas de opressão e

emancipação.

A aliança de banqueiros, latifundiários e príncipes que

derrotou os camponeses na batalha de Frankenhausen (Maio de 1525) e assassinou

Müntzer unia seus novos apetites burgueses aos velhos privilégios

feudais (convertidos em base de acumulação das novas formas de

poder) enquanto os camponeses rebeldes reinterpretavam os evangelhos de maneira

comunista e assumiam a herança da liberdade comunitária do

passado, incluídas valiosas tradições

pré-cristãs. A construção de alternativas

inovadoras (de opressão e de emancipação) lançava

suas raízes no passado.

Revendo a seguir o século XIX europeu e mais adiante a crise ocidental

entre 1914 e 1945 e suas consequências vemos como reiteradas vezes o

demónio burguês derrota o seu inimigo mortal, que renasce mais

adiante para novamente apresentar batalha. Desde as insurgências

operárias europeias até chegar à derrota da Comuna de

Paris na era do capitalismo juvenil que já assumia uma dimensão

imperialista planetária até chegar às

revoluções comunistas russa e chinesa concluindo com a

degeneração burocrática e a implosão da primeira e

a mutação capitalista selvagem da segunda.

Na sua prolongada história a civilização burguesa passou

pela sua infância europeia até a sua maturidade no século

XX e finalmente a sua velhice e degradação senil desde fins do

século XX até os nossos dias.

Na era da decadência do capitalismo vai assomando novamente a figura do

seu inimigo. Trata-se de um novo fantasma herdeiro e ao mesmo tempo superador

dos anteriores. Um olhar pessimista nos diria que será novamente

derrotado. Se isso ocorrer esta civilização planetária

ir-se-á submergindo em níveis de barbárie nunca antes

vistos uma vez que a sua capacidade (auto)destrutiva supera qualquer outra

decadência civilizacional. Agora não está em jogo a

sobrevivência de alguns milhões de seres humanos e sim de mais de

sete mil milhões.

Mas esse pessimismo apoia-se na história da modernidade pensada como uma

infinita repetição de cenários onde muda a

dimensão, a complexidade tecnológica, os modelos de consumo, etc

mas fica intacta a dinâmica senhor-escravo, o primeiro controlando os

instrumentos que lhe permitem renovar sua dominação e o segundo

embarcado em batalhas perdidas de antemão. Dessa maneira é

ocultado o facto de que a modernidade burguesa entrou em decadência o que

abre a possibilidade da ruptura, do colapso da referida dinâmica

perversa, abrindo o horizonte à vitória dos oprimidos. Isso

não foi possível nas etapas da adolescência, juventude ou

maturidade do sistema, mas é possível agora.

É o declínio do Ocidente (entendido como

civilização burguesa universal) o que abre o espaço para o

novo fantasma anti-capitalista que para se impor precisa irromper sob a forma

de um vasto, plural, processo de des-ocidentalização, de

crítica radical à modernidade imperialista, seus modelos de

consumo e produção, de organização institucional,

etc. Trata-se então da

abolição

do sistema no sentido hegeliano do conceito: negar, destruir, anular as bases

da civilização declinante e ao mesmo tempo recuperar

positivamente em outro contexto cultura tudo aquilo que possa ser

utilizável.

Voltando a Hegel, para superá-lo é necessário afirmar que

a marcha da liberdade que ele supunha avançar desde o

"Oriente" (entendido como a periferia do mundo ocidental-moderno)

para realizar-se plenamente no Ocidente, na realidade avança a partir do

subsolo do mundo e pode chegar a dar um salto gigantesco esmagando,

ultrapassando os baluartes da opressão ocidental, irrompendo como uma

onda universal de povos insurgentes.

O primeiro fantasma foi europeu de corpo e alma e travou sua última

batalha em 1871 na Comuna de Paris. O segundo fantasma assumiu uma envergadura

planetária, levantou sua bandeira vermelha na Rússia e na China

alentando um amplo espectro de rebeliões periféricas. Tinha um

corpo universal mas a sua cabeça estava impregnada de ilusões

progressistas ocidentais (o tecnologismo, o aparelhismo, o estatismo, o

consumismo). Sua data ou período de falecimento pode ser fixada entre

1978 quando a China entra na via capitalista e 1991 (derrube da URSS).

O que o século XXI necessita é o desenvolvimento de um terceiro

fantasma revolucionário, completamente des-ocidentalizado, ou seja,

negador absoluto da modernidade burguesa e por conseguinte universal de corpo e

alma, anti-capitalista radical, construindo a nova cultura pós

capitalista a partir da confrontação intransigente com o sistema.

Herdando os antigos combates, levantando a bandeira multicolor da rebeldia de

todos os povos escravizados do planeta, das suas identidades esmagadas,

submergidas, convertidas graças aos seus combates e contra-culturas

opostas ao capitalismo.

Em suma, a emergência, a avalanche plural de povos submetidos, da

humanidade verdadeira, libertada (em processo de emancipação) da

pré história, da história inferior do homem inimigo do seu

entorno ambiental, do espaço que lhe permite viver e, em

consequência, do homem inimigo de si mesmo.

Não se trata de uma utopia universal única a apontar a uma

humanidade homogénea e sim de uma ampla variedade de utopias

comunitárias ancoradas em identidades populares inter-relacionadas,

conformando um grande espaço plural marcado pela abolição

das classes sociais e do estado.

Notas

(1) Blanchard, do FMI, diz que a crise durará uma década,

www.que.es/...

(2) Natixis - Banque de financement & d'investissement,

La crise de la zone euro peut durer 20 ans

, Flash Économie – Recherche Économique, 8 Août 2012

– N°. 534.

(3) Ansuya Harjan, "Roubini: My 'Perfect Storm' Scenario Is Unfolding

Now", CNBC 9 Jul 2012, http://www.cnbc.com/id/48116835 y Nouriel Roubini,

"A Global Perfect Storm", Proyect Syndicate, 15 June 2012,

http://www.project-syndicate.org/print/a-global-perfect-storm

.

(4) "Banco de Basilea", Bank for International Settlements, Monetary

and Economic Department, OTC derivatives market activity. (

www.bis.org

).

(5) Ugo Bardi and Marco Pagani. "Peak Minerals", The Oil Drum:Europe,

October 15, 2007,

http://europe.theoildrum.com/node/3086

.

(6) Patrick Déry and Bart Anderson, "Peak Phosphorus", The Oil

Drum:Europe , August 17, 2007,

http://www.theoildrum.com/node/2882

.

(7) Karl Polanyi, "La gran transformación. Los orígenes

económicos y políticos de nuestro tiempo", Fondo de Cultura

Económica, Mexico DF, 2011.

(8) Roger Dangeville, "Marx-Engels, La Crise", Union

Générale D`Editions-10/18, Paris 1978.

(9) (Marx-Engels, "La ideología alemana", 1845-46) en Marx &

Engels, Obras Escogidas, Editorial Progreso, Moscú, 1974.

Textos do autor em resistir.info:

No princípio de uma longa viagem

, 28/Dez/09

A crise na era senil do capitalismo

, 16/Mar/09

Rumo à desintegração do sistema global

, 04/Mar/09

A junção depressiva global (radicalização da crise)

, 18/Fev/09

Rostos da crise: Reflexões sobre o colapso da civilização burguesa

, 12/Nov/08

Inflação, agronegócios e crise de governabilidade

, 21/Jul/08

O naufrágio do centro do mundo: Os EUA entre a recessão e o colapso

, 08/Mai/08

No princípio da segunda etapa da crise global

, 13/Fev/08

Estados Unidos: a irresistível chegada da recessão

, 06/Jun/07

O declínio do dólar… e dos Estados Unidos

, 18/Jan/07

A solidão de Bush, o fracasso dos falcões e o desinchar das bolhas

, 27/Ago/07

A irresistível ascensão do ouro

, 03/Jul/06

O reinado do poder confuso

, 12/Abr/06

Os primeiros passos da megacrise

, 24/Jan/06

As más notícias da petroguerra

, 20/Jul/05

Pensar a decadência: O conceito de crise em princípios do século XXI

, 11/Abr/05

Os Estados Unidos no centro da crise mundial

, 01/Nov/04

A segunda etapa do governo Kirchner

, 07/Out/04

A vida depois da morte: A viabilidade do pós-capitalismo

, 07/Set/04

[*]

Economista, professor na Universidade de Buenos Aires.

Intervenção no Ciclo de Conferencias "Los retos de la

humanidad: la construcción social alternativa", promovido pelo

Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades

(CEIICH) da Universidad Nacional Autónoma de México,

23-25/Outubro/2012.

Este ensaio encontra-se em

http://resistir.info/

.

|

Pela sua parte, o militarismo moderno afunda as suas raízes mais fortes

no século XIX ocidental, desde as guerras napoleónicas, chegando

à guerra franco-prussiana até irromper na Primeira Guerra Mundial

como

"Complexo Militar-Industrial"

(ainda que seja possível encontrar antecedentes importantes no Ocidente

nas primeiras indústrias de armamentos de tipo moderno aproximadamente a

partir do século XVI). Foi percebido a princípio como um

instrumento privilegiado das estratégias imperialistas e mais adiante

como reactivador económico do capitalismo. Só se viam certos

aspectos do problema mas ignorava-se ou subestimava-se sua profunda natureza

parasitária, o facto de que por trás do monstro militar ao

serviço da reprodução do sistema ocultava-se um monstro

muito mais poderoso: o do consumo improdutivo, causador de défices

públicos que não incentivam a expansão e sim o

estancamento ou a contracção da economia.

Pela sua parte, o militarismo moderno afunda as suas raízes mais fortes

no século XIX ocidental, desde as guerras napoleónicas, chegando

à guerra franco-prussiana até irromper na Primeira Guerra Mundial

como

"Complexo Militar-Industrial"

(ainda que seja possível encontrar antecedentes importantes no Ocidente

nas primeiras indústrias de armamentos de tipo moderno aproximadamente a

partir do século XVI). Foi percebido a princípio como um

instrumento privilegiado das estratégias imperialistas e mais adiante

como reactivador económico do capitalismo. Só se viam certos

aspectos do problema mas ignorava-se ou subestimava-se sua profunda natureza

parasitária, o facto de que por trás do monstro militar ao

serviço da reprodução do sistema ocultava-se um monstro

muito mais poderoso: o do consumo improdutivo, causador de défices

públicos que não incentivam a expansão e sim o

estancamento ou a contracção da economia.