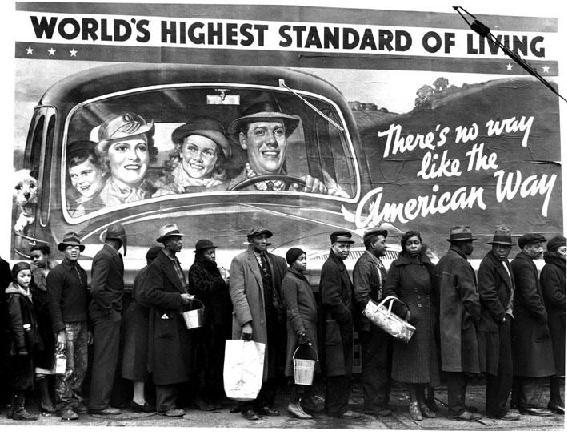

Rostos da crise:

Reflexões sobre o colapso da civilização burguesa

A segunda desconexão

A segunda desconexão

Crise financeira

As crises energética e alimentar

A crise dos Estados Unidos

Crise militar

Crise do Estado

Crise tecnológica

Colapsos ambiental e urbano

Ciclos longos e integração das crises

Periodização

Notas

A crise mundial apareceu primeiro sob a forma de uma turbulência

financeira originada pelo rebentar da bolha imobiliária norte-americana.

Inclusivamente, no início não faltaram opiniões de

"peritos" (muito difundidas pelos meios de

comunicação), assegurando que a tormenta duraria pouco devido

à força geral dos Estados Unidos. Quando os problemas aumentaram,

sem modo à vista de os superar, uma nova onda de prognósticos

tranquilizadores informava-nos que as dificuldades do império não

teriam razão para propagar-se à escala global (talvez apenas a um

nível muito pequeno…). Começou assim a efémera vida

da "

Teoria do desligamento

" (geográfica), segundo a qual alguns espaços centrais ou

periféricos emergentes estariam suficientemente resguardados da tormenta

para preservar as suas economias e inclusivamente prosseguir a expansão

sem problemas de maior. Uns apostavam na suposta solidez europeia, outros no

arranque para o desenvolvimento da China, Índia e Brasil e, porque

não, na renascente potência energético-militar russa. Esses

mesmos meios de comunicação haviam saturado o planeta durante

muitos anos com a ideia de que nenhuma nação, grande ou pequena,

podia escapar à globalização capitalista e que se um

país ou grupo de países não insignificantes se

constipassem o contágio seguramente se propagaria à escala

planetária. Agora parecia que quando os Estados Unidos, o centro do

mundo, sofriam de uma doença grave os outros espaços decisivos da

economia global já não seriam prejudicados ou sê-lo-iam a

um nível mínimo. Que em 2007 a superpotência representasse

cerca de 25% do Produto Bruto Mundial e uma dívida total –

pública e privada – próxima do PBM (e uma dívida

externa total equivalente a 22% do PBM) não parecia afectar o

prognóstico. Como é lógico os efeitos da

intoxicação mediática duraram muito pouco; a Europa entrou

em recessão empurrada pelos Estados Unidos mas também carregando

as suas próprias taras parasitárias, a onda negra chegou

também ao Japão e inundou as chamadas potências emergentes

da região como a Índia, a Coreia do Sul ou a China e outras zonas

de periferia como o Brasil.

A crise é mundial e será longa, a acumulação de

desajustes e a sua magnitude não sugerem uma recuperação

rápida dos sistemas, mas o contrário, ainda que restrinjamos a

análise aos seus aspectos económicos (no início de Outubro

de 2008 a crise financeira converteu-se num colapso que deitou abaixo o sinal

de interrogação a todos os cenários de sobrevivência

do capitalismo).

A segunda desconexão

Mas mantém-se em pé outra

desconexão

não menos ilusória: a

sectorial.

Existe uma deformação cultural na nossa

civilização que empurra para a fragmentação do

conhecimento, até à negação do mundo como

totalidade, como sistema complexo em movimento. Lucien Goldman opunha

frequentemente de maneira taxativa "ideologia" (reducionista,

dissociativa) e "visão do mundo", encontrando aí uma

das chaves da reprodução da opressão burguesa e, em

consequência, do caminho para emanciparmo-nos dela, marcado pela

recuperação da percepção da realidade como um

conjunto amplo, plural, coerente, contraditório, dinâmico.

A crise actual levou ao extremo as tendências psicológicas

dissociadoras, em boa medida alimentadas pelos meios de

comunicação. As turbulências financeiras,

energéticas e alimentares aparecem saturadas de

explicações superficiais acerca de "erros" de

gestão ou de políticas públicas. Por vezes estabelecem-se

vínculos entre elas, por exemplo a especulação financeira

como causa da instabilidade dos preços do petróleo ou de certos

produtos agrícolas, bem como entre os custos energéticos e os

preços dos alimentos, mas essas interacções reduzem-se a

jogos de curto prazo ou a certas tendências perversas de médio

prazo. A incerteza é coberta por explicações

anedóticas quase sempre relacionadas com as mudanças de humor dos

chamados "investidores"; as autoridades económicas dos

países centrais ou dos organismos internacionais que os representam

(OCDE, FMI, Banco Mundial, etc) não param de fazer

declarações contraditórias, um dia anunciando os perigos

da recessão inflacionária, outro alertando para as ameaças

da recessão deflacionária, de manhã assegurando que a

crise está prestes a ser superada para pela tarde declararem que a

desaceleração económica pode ser de longa

duração. Tudo isto ao ritmo dos movimentos erráticos das

bolsas e preços e das corridas imprevisíveis dos especuladores,

manipulando massas de fundos de um volume que as torna ingovernáveis.

Nem os especuladores nem as autoridades entendem realmente o que se está

a passar, caiu-lhes em cima uma avalanche de desastres e cada um trata de

sobreviver com os instrumentos que tem disponíveis.

Junto a essas crises apresenta-se a dos Estados Unidos (no centro, pilar

decisivo do sistema global) mostrada simplesmente pela sua especificidade

"nacional", por exemplo como resultado de políticas

irracionais (na generalidade reversíveis) impostas por certos grupos de

poder, a sua subordinação estratégica à

dinâmica mais ampla do sistema global é frequentemente ignorada ou

subestimada.

Um dos seus componentes principais é a crise do Complexo Industrial

Militar frequentemente atribuída aos seus "erros" no Iraque e

no Afeganistão, endossados por sua vez ao aventureirismo de George W.

Bush e seus falcões. A hipótese que a mesma pudesse estar

expressa na

crise do militarismo burguês (fenómeno engendrado pela

evolução do capitalismo mundial) e a sua provável entrada

em fase terminal, de decadência, não é tema de debate.

Igual sorte tem a crise do Estado imperial, presa na sua especificidade,

subestimada, desligada dos fenómenos paralelos num amplo leque de

países centrais e periféricos e da história universal do

capitalismo, em especial o ciclo estático iniciado em finais do

século XIX.

Por outro lado a reflexão acerca da

crise da tecnologia,

ou seja, da cultura técnica moderna (incluindo a perspectiva do seu

esgotamento histórico), está na generalidade ausente. O

"optimismo tecnológico" contém um aflição

esmagadora pois o nosso sistema tecnológico é visualizado como

uma complexa confusão de instrumentos, de conhecimentos muito

flexíveis, cuja dinâmica, ainda que influenciada pelo poder

político, económico ou da cidadania vigente (e consequentemente

relativamente manipulável) responderia em última instância

ao movimento mais geral, sobre determinante, do chamado

progresso humano,

desde a idade da pedra até ao século XXI.

Por fim, a crise ambiental é com frequência atribuída a

comportamentos irracionais, modificáveis a partir da

intervenção dos cidadãos. Fica assim imposto um

"debate único" em torno das

alternativas

apresentadas como possíveis, positivas, construtivas, realistas, etc.,

afastadas do catastrofismo, do pessimismo e outras perversões praticadas

pelos profetas do fim do mundo. Desse modo inicia-se uma

mega-operação de censura ideológica, de bloqueio da

razão, de esforço para relacionar a catástrofe ambiental

com a lógica de uma civilização (burguesa), que a

determina.

Trazer à luz e integrar estas e outras "crises" numa

visão geral constitui uma tarefa extremamente difícil, mas

dramaticamente necessária, urgente. A aceleração e

expansão da desordem global impõe-nos a necessidade de ver

além da superfície e dos aspectos parciais, única maneira

de compreender o mundo em que vivemos.

Crise financeira

A crise financeira tem de ser entendida como expressão da hipertrofia

das actividades especulativas, sendo necessário ir além da

sucessão de bolhas que se desenvolveram desde meados dos anos 1990

até à actualidade (bolhas da bolsa, imobiliárias) e

abarcar as quatro últimas décadas durante as quais uma

crise crónica de sobre produção de carácter global

(cujo início pode ser estabelecido em 1968-1973) foi alimentando o

globo especulativo que por sua vez reforçou a doença do sistema

económico. A crise dos países centrais pôde ser atenuada,

adiada, graças ao complexo mecanismo de desenvolvimento mundial de

negócios financeiros, mas o dito adiamento prolongado acabou por

engendrar um dos factores decisivos da crise total do sistema (em que agora

começamos a entrar).

A prosperidade do pós-guerra terminou em 1973-1974 com o choque

petrolífero que encontrou uma economia mundial muito frágil

devido à soma de acontecimentos negativos que o precederam, como as

desordens monetárias, a queda da rentabilidade empresária, a

desaceleração do circuito de endividamento e do consumo privado,

além o incremento da capacidade produtiva ociosa.

Com a imagem de fundo de uma crise de sobre-produção as economias

industrializadas entraram na chamada "

estagflação",

os preços subiam ao mesmo tempo que a desocupação e os

aparelhos produtivos estancavam. A partir daí a taxa de crescimento

económico mundial foi caindo tendencialmente, fenómeno que

persistiu até à actualidade (ver gráfico 1)

Com a imagem de fundo de uma crise de sobre-produção as economias

industrializadas entraram na chamada "

estagflação",

os preços subiam ao mesmo tempo que a desocupação e os

aparelhos produtivos estancavam. A partir daí a taxa de crescimento

económico mundial foi caindo tendencialmente, fenómeno que

persistiu até à actualidade (ver gráfico 1)

Isto traduziu-se em altos níveis de desemprego e

precarização laboral, agravados pela guerra tecnológica

entre as empresas que procuravam preservar ou conquistar mercados cada vez mais

difíceis. Como consequência foi-se impondo uma tendência

pesada, de grande duração, de desaceleração da

procura nas nações ricas. Nos países da OCDE a taxa de

crescimento real médio do consumo privado tinha chegado a 5,1% no

período 1961-73 mas desceu para 3,1% em 1974-1979, 2,7% em 1980-89 e

2,3% em 1990-1991

[1]

. Tal movimento travou a expansão produtiva, convertendo a

superprodução real ou potencial desordenada iniciada em

1970 num fenómeno que persistiu a longo prazo.

A desaceleração económica provocou défices fiscais.

Uma redução dos gastos públicos ou uma maior

pressão tributária teriam tido efeitos recessivos, mas por outro

lado existiam excedentes financeiros de empresas e bancos (petrodólares,

etc.) com sérias dificuldades de conversão em inversões

produtivas devido à situação de

desaceleração.

A solução do problema foi encontrada por meio do crescimento da

dívida pública, de modo que o endividamento dos países

ricos a partir dos anos 80 sucedeu ao endividamento dos países pobres na

segunda metade dos anos 70.

Este foi facilitado pela liberalização financeira e

cambial que nessa época empurrou para cima as taxas reais de

juros e eternizou a instabilidade das paridades entre as moedas forte. Os

estados necessitavam fundos (para sustentar as exigências internas

através de pagamentos de pensões, subsídios a

desempregados, gastos militares, etc) que ultrapassavam as disponibilidades

monetárias locais, tendo então recorrido aos investidores

internacionais, o que os obrigou a eliminar os travões à livre

circulação de moedas, à compra-venda de títulos

públicos e privados e ao desenvolvimento de negócios financeiros.

A financeirização empresarial completou o círculo: as

empresas colocavam fundos em títulos públicos e também

privados que trocavam entre si ou com que inundavam o mercado bolsista, com as

suas acções.

A interacção perversa de três fenómenos:

desaceleração do crescimento económico, crescimento do

endividamento público e financeirização empresarial,

gerou um monstro que cresceu incessantemente até converter-se em

hipertrofia financeira global,

alimentada por taxas de juro relativamente altas que desaceleravam a

inversão e a procura.

No início dos anos 90 os endividamentos estatais começaram a ser

avaliados negativamente pelos governos centrais e os grandes grupos

económicos (o salva-vidas liberal tornava-se cada vez mais pesado

ameaçando destruir as economias desenvolvidas). Por outro lado os

excedentes acumulados pelo sistema financeiro mundial requeriam novas

áreas de expansão que lhes permitissem preservar os seus

níveis de rentabilidade e diversos mecanismos adicionais possibilitaram

a manutenção da sua reprodução ampliada.

A engenharia financeira acelerou esse desenvolvimento, fundos de pensão

e de inversão, bancos e empresas encontraram na revolução

informática o atalho tecnológico que lhes permitiu criar

"produtos financeiros derivados"

de alta complexidade

(ver o gráfico 1), articular uma rede bolsista e de câmbio

internacional muito dinâmica e outras inovações que os

meios de comunicação pintavam como cabeças de ponte do novo

capitalismo planetário triunfante. Esses negócios apanharam

também famílias e pequenos aforradores que se incorporavam de

maneira directa ou indirecta, principalmente nos Estados Unidos, à

euforia das elites. Inflaram-se os valores das acções e outros

activos especulativos, aumentando a massa financeira global.

Por outro lado acentuou-se e generalizou-se o chamado fenómeno das

"economias emergentes":

os fluxos monetários foram até elas, adquiriram e instalaram

empresas, compraram títulos públicos e privados, tudo isto numa

lógica de benefícios elevados e rápidos que expandiram

ainda mais a maré financeira. O desmantelamento da URSS e outros

países do leste europeu gerou nos anos 90 uma grande evasão de

capitais para as economias centrais, reforçando o dito processo.

O que foi apresentado como a incorporação de países

subdesenvolvidos e ex-socialistas no sistema global de mercado, às

custas do Primeiro Mundo, não foi senão a

implantação de sistemas de depredação que

desarticularam ainda mais essas economias. Em certos casos apresentados como

"de sucesso"

(como o Brasil, Índia, China e outros países da Ásia)

foram instalados ou reforçados mecanismos de

sobre-exploração dos trabalhadores e/ou recursos naturais ao

serviço do consumo e produção dos países centrais

(via matérias-primas ou produtos industriais baratos).

Finalmente desenvolveu-se um fenómeno inicialmente marginal, mas que

logo se foi instalando no cerne da economia internacional: o

espaço dos

negócios ilegais,

visíveis, às claras na periferias, discretos no centro (onde

residem as suas chefias estratégicas). Estes negócios de

altíssima rentabilidade expandiram-se como uma mancha de óleo,

cobrindo de áreas mafiosas o sistema global. Tráfico de drogas e

armas, prostituição, golpes sobre patrimónios

públicos periféricos, etc, forjaram uma massa de negócios

que, pelo seu volume e dinamismo, passou a constituir um factor decisivo da

reprodução da economia mundial.

A crise asiática de 1997 apareceu na altura como uma catástrofe

financeira da periferia emergente, mas no entanto deveria ter sido vista como

uma crise global cujo coração se encontrava nos países

centrais envoltos pela desaceleração produtiva e pelo parasitismo

(a bolha especulativa asiática daqueles anos não foi mais que um

epifenómeno do cancro financeiro central). Mas ao iniciar-se a actual

década o visível motor da desordem apresenta-se claramente no

centro do mundo: os Estados Unidos e as outras grandes potências.

O agravar da crise permite-nos ver além dos jogos conceptuais que

fabricavam universos económicos "monetários e

"virtuais" desconectados da chamada "economia real". As

inter-relações concretas entre os fenómenos descritos

demonstram o carácter ilusório das fronteiras entre essas

supostas esferas diferenciadas, que se tratam na verdade de uma só

realidade, estrutural, material, social, onde a produção de bens,

o seu intercâmbio, os meios monetários, o emprego, mas

também a política, o Estado, a tecnologia, etc, formam um

só sistema à deriva.

Ao começar o

século XXI a erupção financeira provoca turbulências

de gravidade crescente nos países centrais, com os seus mecanismos de

exportação da crise (para a periferia) e de controlo interno da

maré especulativa mostrando-se insuficientes perante o volume

alcançado por esses negócios. Os produtos financeiros derivados

registados pelo Banco de Basileia no ano 2000 equivaliam a cerca de duas vezes

o Produto Bruto Mundial da altura, a meio de 2008 os derivados registados (mais

de 600 milhões de milhões de dólares) equivalem a pouco

mais de dez vezes o actual PBM. Se a esse volume somarmos os outros

negócios especulativos em acção chegaríamos a mil

milhões de milhões de dólares, aproximadamente umas 18

vezes o PBM, que alguns autores qualificam como o

"mega buraco negro financeiro da economia mundial".

Mas a maré parasitária não podia expandir-se

indefinidamente, mais cedo ou mais tarde teria que entrar em colapso e como

é lógico o pontapé inicial foi dado no centro do centro do

mundo – os Estados Unidos.

Duas observações de carácter geral são

necessárias.

Em primeiro lugar constatamos que a sobrevalorização de activos

financeiros não foi senão um mecanismo de

concentração mundial de rendimentos e de saqueio económico

(desarticulador), que ampliava cada vez mais a brecha entre os aparelhos

produtivos (globalizados) dominados pela lógica do parasitismo

especulativo e massas crescentes de pobres e excluídos (principalmente,

mas não somente, na periferia). A sobre produção

crónica auto-alimentava-se com o seu próprio veneno

marginalizador-concentrador-financeiro.

Em segundo lugar temos que ver o movimento de financeirização das

últimas quatro décadas como etapa superior, final, do processo de

expansão financeira do capitalismo, iniciado no fim do século

XIX, avaliado pelos célebres textos de Lenine, Hilferding, Bukarin e

outros autores. Sobretudo é necessário ter em

consideração as referências de Lenine acerca do

carácter

decadente

do fenómeno

[2]

e de Bukarin em relação à formação de uma

classe capitalista parasitária, cada vez mais afastada da cultura

produtiva

[3]

.

Poderíamos diferenciar (utilizando a conceptualização

gramsciana) uma primeira etapa (desde finais do século XIX até

finais dos anos 60) de

"dominação"

financeira, onde esses negócios controlavam crescentemente o

coração do sistema mas faziam-no sob o disfarce cultural do

produtivismo industrial. Ter-se-á seguido uma segunda etapa (iniciada

nos 70) de

"hegemonia"

financeira onde o cancro parasitário controla integralmente o sistema,

deita fora os discursos produtivistas que ainda sobreviviam e converte o seu

estilo de vida no centro da cultura universal.

Talvez devamos estabelecer uma terceira etapa, marcada por uma espécie

de parasitismo decadente, irrompendo na primeira década do século

XXI, caracterizada pela saturação financeira da economia mundial,

empurrando para o colapso o sistema, donde emergem dinâmicas de

autodestruição do capitalismo mas também de

recomposição selvagem, de barbárie, reedição

actualizada e em escala ampliada da tentativa hitleriana (se adoptarmos esta

hipótese Bush e os seus falcões seriam os pioneiros da nova era).

As crises energética e alimentar

Tendo-se cumprido o prognóstico de King Hubbert de 1956 acerca do

momento do nível máximo de produção

petrolífera norte-americana, que, como previu, começou a decair

nos anos 70, parecem agora cumprir-se (utilizando a mesma metodologia) os

prognósticos mais pessimistas referidos para o nível

máximo de produção petrolífera mundial, que fixavam

a chegada ao tecto produtivo antes do fim da actual década. Há

pouco mais de dois anos e meio que a curva de extracção tende a

manter-se dentro de uma barreira entre os 84 milhões e os 88

milhões de barris diários. Talvez seja capaz de romper-se esse

tecto, mas muito provavelmente apenas forçando a capacidade produtiva

racional em áreas chave do sistema internacional de

exploração do recurso e sem conseguir modificar a tendência

em direcção ao estancamento. Em que momento a actual

direcção levemente ascendente converter-se-á em

declínio? Tudo parece indicar que a duração do

período estacionário é directamente proporcional à

futura taxa anual de declínio. Se a pressão dos grandes

consumidores globais conseguir submeter os principais produtores (Médio

Oriente, bacia do Mar Cáspio, Rússia, etc), obrigando-os a

sobre-explorar as suas fontes, mais cedo ou mais tarde poderão

produzir-se

importantes colapsos produtivos em alguns deles.

Tendo-se cumprido o prognóstico de King Hubbert de 1956 acerca do

momento do nível máximo de produção

petrolífera norte-americana, que, como previu, começou a decair

nos anos 70, parecem agora cumprir-se (utilizando a mesma metodologia) os

prognósticos mais pessimistas referidos para o nível

máximo de produção petrolífera mundial, que fixavam

a chegada ao tecto produtivo antes do fim da actual década. Há

pouco mais de dois anos e meio que a curva de extracção tende a

manter-se dentro de uma barreira entre os 84 milhões e os 88

milhões de barris diários. Talvez seja capaz de romper-se esse

tecto, mas muito provavelmente apenas forçando a capacidade produtiva

racional em áreas chave do sistema internacional de

exploração do recurso e sem conseguir modificar a tendência

em direcção ao estancamento. Em que momento a actual

direcção levemente ascendente converter-se-á em

declínio? Tudo parece indicar que a duração do

período estacionário é directamente proporcional à

futura taxa anual de declínio. Se a pressão dos grandes

consumidores globais conseguir submeter os principais produtores (Médio

Oriente, bacia do Mar Cáspio, Rússia, etc), obrigando-os a

sobre-explorar as suas fontes, mais cedo ou mais tarde poderão

produzir-se

importantes colapsos produtivos em alguns deles.

A recessão internacional em que estamos a entrar anuncia a

desaceleração do consumo petrolífero, até

inclusivamente a sua descida, debilitando a subida do preço e fazendo-o

mesmo baixar, tendência reforçada pela retirada dos fundos

especulativos que apostavam na subida da sua cotação. No entanto,

o facto de estarmos no pico de extracção global (o "Pico

Petrolífero"), ou muito próximo dele indica-nos a

existência de gatilhos inflacionários (dinâmicas

ascensionais no preço do petróleo) que quando a

extracção começar a descer irão aparecendo em

níveis cada vez mais baixos do Produto Mundial Bruto. Em síntese,

a tendência de longo prazo é de subida dos preços,

previsivelmente não ordenada, podendo facilmente até deslocar-se

mesmo no sentido contrário. Sucessivas entradas e retiradas de fundos

especulativos nos mercados, atraídos ou repelidos por feitos reais ou

imaginários de cada conjuntura prolongarão para o futuro a

trajectória zig-zagueante-ascendente que se tem desenvolvido no

últimos anos, provocando inflação e bloqueando os

instrumentos anti-recessivos dos países capitalistas centrais.

Uma nova era de crescimento económico prolongado necessitaria de uma

sincronização sistemática de poupanças de energia e

substituições de recursos energéticos e minerais em geral

não-renováveis ou por recursos não-renováveis

(quais?) submetidos a novas técnicas de exploração cujas

"

imensas

" reservas (relativas) afastariam para um futuro muito longínquo o

tema do seu esgotamento (foi o que ocorreu a partir de finais dos século

XVIII com a exploração do carvão mineral primeiro e do

petróleo muito tempo depois).

Tal requereria um salto inovativo, uma ruptura capaz de superar quase dois

séculos e meio de uma cultura tecnológica muito densa e baseada

na exploração intensiva de recursos não-renováveis.

Não dispomos nem do menor indício sério de que essa onda

inovadora esteja a aparecer nem que possa aparecer durante a próxima

década.

A irrupção dos biocombustíveis demonstra que efectivamente

essa onda não existe. A sua expansão, inclusivamente a mais

ousada, não consegue superar a penúria energética e a

sobre-exploração de terras férteis e produtos

agrícolas com fins energéticos reduz a oferta alimentar, traz

fome e inflação.

A utilização de energia nuclear em grande escala, além dos

graves problemas de segurança, provocaria um rápido esgotamento

das reservas de urânio, além da expansão do emprego de

carbono que enfrentaria problemas nos custos de reconversão, de

difíceis adaptações tecnológicas, de

poluição e finalmente de esgotamento do recurso. Segundo recentes

avaliações, as explorações intensivas das reservas

de urânio e carbono (no nível necessário para suavizar a

crise energética) levariam ao declínio da sua

extracção a partir do ano de 2030, possivelmente antes

[4]

.

As forças produtivas mundiais, tais como agora as conhecemos,

encontram-se bloqueadas por um tecto energético produto do seu

próprio desenvolvimento,

da sua interacção com a

"natureza",

apreendida na lógica da modernidade como objecto de

depredação (o notável

êxito

energético do capitalismo industrial foi na realidade a

antecâmara de um desastre universal). Por outro lado o bloqueio

energético ao crescimento económico baseia o tema crucial da

expansão incessante do produto global bruto, necessidade vital para o

capitalismo mas não para outras formas de organização

social onde o consumo e a posse de objectos materiais seriam subordinados

à convivência humana. Dito de outro modo, a humanidade poderia

reduzir substancialmente o seu gasto de energia, produzindo globalmente menos e

reorganizando o seu sistema produtivo em torno das necessidades básicas

da reprodução social, livres de ditaduras elitistas e

parasitárias, o que equivale a dizer a cultural ocidental-burguesa. O

que parece ainda uma proposta utópica, inalcançável,

será cada vez mais (à medida que avance a crise geral dos

sistemas) um programa urgente de sobrevivência

(re-humanização dos "sentido comum").

Mas hoje estamos mergulhados em plena crise capitalista onde a

penúria energética

constitui uma realidade iniludível, e consequentemente ocupa o centro

do campo de batalha pela apropriação dos ditos recursos entre as

potências dominantes (EUA, Japão, União Europeia) e os seus

associados emergentes periféricos (China, Índia). Aparece

então a guerra pelo controlo das jazidas e das vias de

distribuição (oleodutos e gasodutos) e o seu impacto, não

só sobre o mundo subdesenvolvido, mas também sobre a

evolução social dos países centrais (por exemplo a tese

sobre o "fascismo energético"). Essa guerra começou nos

anos 1990 quando o tema do esgotamento dos recursos energéticos tinha

ainda uma difusão marginal. A ofensiva norte-americana sobre a

Eurásia, em alguns casos solitária e em outros associada à

União Europeia, iniciou-se com a primeira Guerra do Golfo, seguida pelas

guerra da Jugoslávia (flanco esquerdo da zona euro-asiática) e

continuou com as invasões do Afeganistão e Iraque, as

ameaças ocidentais contra o Irão, até chegar às

recentes aberturas de novas frentes militares no Cáucaso (enfrentando a

Rússia) e no Paquistão. Trata-se de uma louca cavalgada para a

frente, acompanhada pela incessante expansão da NATO.

A crise económica em curso poderia em princípio travar o

ímpeto imperialista, ainda que não seja seguro que tal

aconteça, e também poderia impor-se a alternativa oposta: a

escalada militarista do Ocidente – a experiência histórica

ocidental ensina-nos que a sua anterior mega-crise (aproximadamente 1914-1945)

gerou o fascismo e a guerra. A decomposição e

recomposição autoritária constituem tendências

visíveis que podem alternar-se e inclusivamente combinar-se tragicamente.

Por seu lado a crise alimentar está estreitamente associada ao tema

energético. As transformações neoliberais que liquidaram

as economias campesinas tradicionais contribuíram para o problema,

enquanto as novas pressões de procura de alimentos (por exemplo a China)

e a avalanches especulativas sobre esses produtos empurraram os preços

para cima. Mas foi principalmente a crise energética o que mais

impulsionou os custos agrícolas através dos maiores preços

dos hidrocarbonetos. As chamadas modernizações agrárias,

as "revoluções verdes" aplicando tecnologias

avançadas, mais "produtivas", geraram uma dependência

aguda em relação aos hidrocarbonetos nos principais sistemas

agrários do planeta. Quando chegou a crise da energia, o remédio

procurado através dos biocombustíveis encareceu terras e produtos

agrícolas.

Encontramo-nos agora perante a perspectiva de uma

subprodução relativa de alimentos à escala global

(paralela à subprodução energética)

causada pela dinâmica geral (o chamado

progresso

) do capitalismo, o seu desenvolvimento tecnológico.

A crise dos Estados Unidos

A economia norte-americana apresenta-se como o centro gerador das três

crises acima mencionadas: a sua voracidade energética opera como

principal catalisador das turbulências nos mercados petrolífero e

alimentar, a sua hipertrofia parasitária (especulativa, militar,

consumista) alimenta a desordem financeira mundial. Trata-se de um longo

processo de desenvolvimento de tendências internas-externas que se

fundiram na decadência da sociedade estado-unidense, que pelo seu enorme

peso relativo global condicionou a evolução do resto do mundo

[5]

.

No último quarto de século os Estados Unidos sofreram uma

profunda transformação de carácter elitista e

parasitário. A concentração de capital foi decisiva, a

população 1% mais rica concentrava no início dos anos 80

entre 7 e 8% do produto nacional bruto, hoje concentra cerca de 20% e os 10%

mais ricos passaram no mesmo período dos 33% aos 50% de todo o capital

nacional. Mas as classes altas não converteram os capitais em maior

poupança e inversão, mas sim na base da sua destravada caminhada

consumista. O aforro pessoal médio (originado em maior parte nas classes

média e alta) representava no início dos anos 90 entre 7 e 8% do

capital médio disponível, desde há pouco mais de 5 anos

está muito próximo do zero. No pólo oposto da sociedade os

salários dos mais pobres foram perdendo velocidade até

começarem a cair em valor real durante a actual década,

acompanhados por uma crescente precarização laboral. Como

resultado, o produto nacional bruto real médio dos norte-americanos

é hoje inferior ao do ano 2000.

O consumismo avançou paralelamente à

financeirização generalizada, em primeiro lugar das grande

empresas, que até meados dos anos 80 obtinham dos seus negócios

financeiros cerca de 16% de todos os seus benefícios obtidos em

território estado-unidense, para vinte anos depois elevar essa cifra aos

40%

[6]

.

O avanço parasitário impulsionou um processo de

degradação da integração social e dos cumprimentos

das normas de convivência, a transgressão e a criminalidade

penetraram nos mais diversos sectores da população, cuja

dinâmica elitista gerou a criminalização dos sectores

inferiores. Actualmente as prisões norte-americanas são as mais

populadas do planeta: em 1980 alojavam 500 mil presos, em 1990 cerca de

1.150.000, em 1997 1.700.000 aos que se adicionavam 3.900.000 sob

vigilância (em liberdade condicional, etc.), mas nos finais de 2006 os

presos somavam cerca de 2.260.000 e os cidadãos sob vigilância

perto de 5 milhões; no total mais de 7.200.000 norte-americanos

encontravam-se sob custódia judicial

[7]

. Em Abril de 2008 um artigo do

New York Times

assinalava que os Estados Unidos, com menos de 5% da população

mundial alojavam 25% de todos os prisioneiros do planeta, um em cada cem dos

seus habitantes adultos encontra-se encarcerado – é a mais alta

percentagem a nível internacional

[8]

.

A precarização laboral das classes baixas somada ao clima

consumista-parasitário proveniente das classes altas degradou

severamente a cultura produtiva, o que fez com que o sistema industrial ficasse

cada vez menos competitivo. O resultado foi um défice comercial

crónico que chegou em 2007 aos 800 mil milhões de dólares,

um factor adicional (e decisivo) do problema é o défice

energético que se foi acentuando desde os inícios dos anos 70,

quando começou a declinar a produção petrolífera

dos Estados Unidos, que actualmente importam cerca de 65% do que consomem. Esta

deterioração foi acompanhada por um défice fiscal

permanente e crescente.

Como consequência o Estado, as empresas e as famílias foram

acumulando dívidas enquanto o dólar declinava, assim apodrecendo

o pilar central da posição financeira internacional dos Estados

Unidos.

A 4 de Outubro de 2008 a dívida do estado federal alcançava os

1,1 milhão de milhões de dólares (a um ritmo diário

de uns 3 mil milhões de dólares se tomarmos como referência

os últimos doze meses) enquanto que a dívida total

(pública mais privada) tinha chegado aos 53 milhões de

milhões de dólares em finais de 2007 (equivalente ao Produto

Mundial Bruto desse ano ou a 3,8 vezes o PIB dos Estados Unidos). Trata-se em

síntese de uma economia que funciona (cada vez pior) sobre a base do

endividamento acelerado.

A degradação económica e social é agravada pelo

fracasso da estratégia militar do Império, centrada na conquista

de uma extensa área territorial euro-asiática que vai dos

Balcãs até ao Paquistão, passando pela Turquia, Iraque,

Arábia Saudita, Irão, e países da Ásia Central

até chegar ao Afeganistão. No centro da dita área

encontram-se as zonas dos Golfo Pérsico e da Baía do Mar

Cáspio que albergam cerca de 70% das reservas globais de

petróleo. Os Estados Unidos, desde o fim da Guerra-fria, foram cobrindo

esse espaço com bases militares e ocuparam alguns dos países. A

sua vitória permitir-lhes-ia avançar sobre a Rússia,

seguramente realizando uma mega tarefa de desmembramento, réplica a

grande escala do que foi obtido na ex-Jugoslávia, para depois encurralar

e submeter a China. Não se tratavam apenas de objectivos

energéticos, mas sim através deles de reassegurar o

domínio sobre o sistema financeiro internacional.

Mais ainda, é necessário superar o reducionismo económico

e transmitir a base cultural colonialista do Ocidente assumida pela elite

dominante norte-americana. Seguindo a sua velha utopia geopolítica

anglo-saxónica descrita por MacKinder há mais de um

século, essa grande conquista teria permitido ao Império possuir

o controlo planetário

[9]

, tendo os ideólogos dos falcões levado ao extremo (grotesco) a

dita ilusão, herdeira ainda do "

milénio germânico

" anunciado por Hitler.

Mas a estratégica euro-asiática fracassou, a economia decadente

dos EUA não está em condições de assumir uma grande

guerra universal, a degradação da sua coesão social limita

as possibilidades de recrutamento de tropas, obrigando-os a incorporar

mercenários. Como com outros impérios em declínio do

passado, vêm-se em mãos com uma formidável "

sobre-extensão estratégica

" (Paul Kennedy), que aprofunda ainda mais a crise.

A decadência norte-americana arrasta o mundo capitalista pois os Estados

Unidos constituem o espaço essencial da interpenetração

produtiva, comercial e financeira à escala planetária, que se foi

acelerando nas três últimas décadas até formar uma

trama muito densa da qual nenhuma economia capitalista desenvolvida ou

subdesenvolvida pode escapar (sair dessa rede significa romper com a

lógica, com o funcionamento concreto do capitalismo integrado pelas

classes dominantes locais altamente transnacionalizadas).

Por outro lado a crise norte-americana não é o resultado

exclusivo de factores endógenos, do seu consumismo parasitário,

os seus défices e endividamentos foram funcionais para a crise

crónica de sobre produção de carácter global.

As grandes economias centrais e as novas economias crescentes (como a China ou

a Índia) puderam crescer graças à capacidade de

absorção de mercadorias e capitais por parte do mercado

norte-americano. Em alguns casos tratam-se de colocações directas

de excedentes, em outros de vendas e inversões em mercados cada vez mais

relacionados com os Estados Unidos, mas o Império aparece sempre como

motor em última instância do sistema universal.

Agora, quando os Estados Unidos entram em recessão, são seguidos

pelas outras potências.

Poderíamos estabelecer uma comparação histórica

entre os dois impérios atlânticos que dominaram todo o

desenvolvimento do capitalismo industrial desde a sua origem nos finais do

século XVIII até ao presente. Primeiro o Império

Inglês, desbaratando na sua etapa juvenil, no início do

século XIX, a tentativa de hegemonia francesa, mais à frente,

desde as últimas décadas desse século, acossado pelo

imperialismo alemão que finalmente derrota, subordinado pelas duas

guerras mundiais no século XX. Daí para a frente a

decadência da Inglaterra foi mais que compensada pela ascensão dos

EUA, seu filho cultural, por sua vez em declínio hoje (mas que, antes de

acelerar o seu declínio, derrotou o seu inimigo estratégico

global: a URSS). Além disso este ciclo imperial anglo-norte-americano

deve ser associado ao ciclo energético apoiado na

exploração intensiva de recursos naturais

não-renováveis, hoje também declinantes (carvão

– hegemonia da Inglaterra no século XIX; petróleo –

hegemonia dos Estados Unidos no século XX).

Crise militar

No centro do fracasso euro-asiático encontra-se o do

Complexo Militar Industrial

norte-americano. A sua crise adquire dimensão global não

só pela magnitude da sua estrutura como também porque a sua

decadência arrasta o conjunto da NATO, em especial as grandes

forças europeias como as da Inglaterra ou França.

O Iraque é o pântano dos estado-unidenses, mas o

Afeganistão (e cada vez mais o Afeganistão-Paquistão)

é o pântano comum de todas as forças ocidentais.

A despesa militar real nos Estados Unidos chegou a níveis nunca antes

alcançados. Se às verbas do Departamento da Defesa (uns 700 mil

milhões de dólares) somarmos as despesas militares das demais

áreas do Estado, chega-se para este ano a cerca de 1,1 milhão de

milhões de dólares

[10]

.

Restringindo-nos às despesas dos Departamentos ou Ministérios da

defesa dos países da NATO chegamos a 70% das despesas militares globais

calculadas desse modo. E contudo não podem ganhar a guerra do

Afeganistão depois de mais de seis anos de combates (as últimas

informações disponíveis assinalam que é antes a

resistência afegã que está a obter vitórias), diante

do que a NATO respondeu estendendo a guerra ao Paquistão.

Por outro lado, os Estados Unidos responderam recentemente ao seu atolamento no

Iraque desencadeando uma guerra no Cáucaso, empurrando ao combate a

minúscula Geórgia contra a Rússia, a segunda

potência militar do mundo.

Em ambos os casos, para os ocidentais o resultado é catastrófico.

Poderíamos somar um terceiro exemplo, o do fracasso da última

invasão israelense do Líbano utilizando forças militares

esmagadoramente superiores às da guerrilha Hesbollá e apoiada

pelas forças norte-americanas instaladas na região. Também

ali tratava-se de uma

"fuga para a frente"

que além disso apontava rumo ao Irão.

Duas observações parecem-me úteis.

Primeiro, encontramo-nos perante uma grave "crise de

percepção" dos comandos militares da NATO (principalmente

dos norte-americanos) extensível às elites dominantes desses

países. Não é uma crise passageira, exprime uma

degradação psicológica profunda, um autismo muito

desenvolvido, que pela sua permanência e avanço só pode ser

compreendido se o incluirmos dentro de um processo de degradação

mais amplo (cultural, económico, político, social).

Segundo, estas guerras coloniais fracassadas do século XXI mostram a

confrontação entre aparelhos militares imperialistas extremamente

custosos e refinados e resistências armadas populares que, apesar da

pobreza dos seus integrantes, dos seus escassos recursos, demonstram uma enorme

criatividade técnico-militar.

Ao contrário das guerras coloniais do passado onde a modernidade

ocidental enfrentava o

"atraso"

periférico submetendo-o brutalmente ao capitalismo ascendente, agora a

refinada maquinaria bélica imperial luta contra forças

suficientemente

"modernas"

e informadas para combater com alta probabilidade de êxito. A

vitória cultural planetária da modernidade ocidental terminou por

engendrar um inimigo formidável aos seus projectos de

dominação, a periferia aprofundou seu subdesenvolvimento,

integrou-se completamente na civilização burguesa e quando esta

entra em decadência os rebeldes periféricos dispõem

graças a ela da cultura técnica que lhes permite derrotar o seu

inimigo imperial.

Talvez estejamos a presenciar a última etapa da longa história do

capitalismo de estado blindado, do mega aparelhismo autoritário militar

fundado na convergência entre ciência, tecnologia, indústria

e administração pública, originada na Europa de fins do

século XIX mas com antecedentes no desenvolvimento militar dos seus

estados burgueses desde a Revolução Francesa, as guerra

napoleónicas e a Revolução Industrial inglesa. O Complexo

Militar Industrial norte-americano teria levado este desenvolvimento até

o seu limite superior, até o refinamento tecnológico mais

irracional, até um gigantismo operacional que o impede de perceber o

"pequeno mundo"

real que pretende dominar. Este provável colapso do militarismo

burguês coincide com a crise da financiarização do

capitalismo, etapa caracterizada pela virtualização

parasitária da economia, onde os grandes operadores financeiros

confundem a realidade com um jogo de vídeo. Entre a

virtualização financeira e a virtualização militar

existem numerosos laços culturais, mafiosos, políticos,

psicológicos.

Crise do Estado

Também a crise do Estado norte-americano irradia-se para o resto do

mundo e ao mesmo tempo exprime um fenómeno universal. Não se

trata só de associar Bush com Berlusconi e Sarkozy como amostra da

degradação política dos estados ocidentais. Devemos ir

mais além e focar a crise dos estados integradores keynesianos (centrais

e periféricos, imperialistas e nacional-desenvolvimentistas) a partir

dos anos 1970 – e talvez antes – e sua apropriação por

parte das elites neoliberais. A referida revolução

política foi correspondida pela financiarização acelerada

do capitalismo, coincidente por sua vez com o fracasso de quase todos os

socialismos do século XX: derrube da URSS e da sua esfera de

influência, via livre ao capitalismo na China.

O estado intervencionista foi o produto superador das crises capitalistas

verificadas desde princípios do século XX. Sua ascensão

esteve sempre associada ao militarismo, às vezes de maneira

visível e outras, a seguir à segunda guerra mundial, sob disfarce

democrático (se observarmos a evolução dos Estados Unidos

desde os anos 1930 comprovaremos que o "keynesianismo militar"

constituiu até hoje a espinha dorsal do seu sistema).

Em numerosos países subdesenvolvidos durante o século XX o Estado

("socialista", "nacionalista", "popular", etc)

foi o pilar fundamental de uma ampla variedade de projectos emancipadores. Na

origem mais remota de todas essas experiências encontraremos a

transformação cultural que permitiu a superação do

capitalismo liberal desde fins do século XIX reinstalando a

expansão do sistema. A ferramenta decisiva do referido processo foi o

Estado interventor,

adoptando para o seu funcionamento soluções extraídas da

actividade militar como a planificação centralizada, o

verticalismo, etc.

De maneira extremamente sintética é possível afirmar que o

desenvolvimento das forças produtivas universais, até chegar

à sua degeneração parasitária-financeira actual,

terminou por ultrapassar os seus reguladores estatais, submergindo-os na maior

das suas crises.

O neoliberalismo aparentou ser a expressão de uma

globalização superadora dos estreitos capitalismos nacionais. O

mercado era postulado como espaço superior de desenvolvimento e a sua

liberdade como a condição indispensável para o êxito

dessa nova transformação. Na realidade, tratava-se do vigoroso

monstro financeiro a devorar o seu pai estatal-produtivo-keynesiano.

A superação estatista do capitalismo liberal do século XIX

não só marcou culturalmente as sociedades centrais como

também a periferia, onde surgiu como o instrumento idóneo para o

desenvolvimento independente diante da debilidade ou ausência de

burguesias locais medianamente nacionalistas. Além disso, desde

princípios do século XX, foi a componente decisiva dos projectos

de superação do capitalismo. Nesses casos, tratava-se de romper

com o capitalismo adaptando, "proletarizando", vestindo de socialista

os métodos do então jovem e aparentemente muito eficaz estatismo

burguês.

Mas esse estatismo envelheceu e finalmente foi submetido ao poder financeiro

globalizado, não foi derrubado pelo movimento insurgente

anti-capitalista central e/ou periférico apresentado como seu filho

negador-superador, que rebelando-se a partir das suas entranhas, regenerava o

desenvolvimento das forças produtivas. Está a ser devorado por

outro filho seu, astuto e tonto em simultâneo, improdutivo, cujo

único projecto é a depredação (financeira,

ecológica, social).

Crise tecnológica

O sistema tecnológico enlaça num todo coerente técnicas,

equipamentos, produtos, estilos de consumo, matérias-primas, redes de

comunicação e transporte. Visto de um modo mais amplo o mesmo

corresponde à civilização burguesa, é o

núcleo central.

O arranque do capitalismo industrial foi possível em fins do

século XVIII graças a um conjunto de inovações que

imprimira velocidade ao processo de acumulação, estendendo-os de

maneira global. Paralela à expansão colonial as novas

técnicas permitiram à indústria tornar-se independente dos

ritmos de reprodução natural de matérias-primas,

principalmente energéticas. A exploração intensiva de

recursos energéticos naturais não renováveis proporcionou

uma primeira fonte de energia barata e abundante: como já assinalei, o

ciclo do carvão mineral correspondente ao do capitalismo inglês. A

chegada na Inglaterra ao topo da produção de carvão em

princípios do século XX marcou o início do declínio

do império, foi uma das suas causas. Mas antes que isto ocorresse

havia-se iniciado o ciclo ascendente do petróleo com centro nos Estados

Unidos, que chegou ao seu zénite por volta de 1970.

Este laço entre capitalismo industrial e exploração

intensiva de recursos naturais não renováveis foi decisivo na

primeira configuração e evolução posterior do

sistema tecnológico moderno, marcou os modelos de

produção, consumo, transporte e comunicações.

Definiu inclusive, finalmente, o sistema de exploração dos

recursos naturais renováveis, como a agricultura e a pesca, inserindo-os

num processo mais amplo de depredação acelerada que desencadeia

agora uma crise ambiental que se vai estendendo — acompanhada pelo

poderíamos definir como o princípio da etapa do declínio

na exploração dos recurso não renováveis (Peak Oil,

por exemplo).

Convém agora introduzir o conceito de

"limite estrutural"

(por que não "cultural" ou "civilizacional"?) do

sistema tecnológico definido por Bertrand Gille como o ponto no qual o

referido sistema é incapaz de aumentar a produção em geral

ou diminuir seus custos ou pelo menos impedir que estes últimos

continuem a aumentar perante "necessidades humanas" crescentes

[11]

. Não se trata de necessidades humanas em geral, ahistóricas, e

sim de necessidades sociais historicamente determinadas (com suas classes

sociais (impérios, populações submetidas, luxos, etc).

Nesse sentido é possível instalar a hipótese de que o

sistema tecnológico do capitalismo estaria a chegar ao seu limite

superior par além do qual vai deixando de ser a coluna vertebral do

desenvolvimento das forças produtivas para converter-se na ponta de

lança da sua destruição.

Este limite tecnológico pode ser visto como parte do fenómeno do

esgotamento da civilização burguesa dominada pelo parasitismo

financeiro (que não teria podido atingir o seu nível actual sem o

apoio das tecnologias de ponta).

Colapsos ambiental e urbano

Os colapsos ambientais são tão velhos quanto as decadências

das civilizações. Ritchie Carlder começa a sua

história das técnicas com o seguinte relato:

"A magnificência da Babilónia de Nabucodonosor não

existe mais. Juntamente com a suas múltiplas guerras, a obra principal

de Nabucodonosor foi a extensão e o embelezamento da Babilónia,

reparou o grande tempo de Marduk e construiu o enorme palácio imperial

coberto com numerosos terraços e seus jardins suspensos que foram uma

das sete maravilhas do mundo. Reconstruiu a Torre de Babel, edifício

piramidal em cujo topo se erguia um vasto templo.

Mas a seguir a natureza acrescentou a isso uma nota irónica, apontando

para as ambições do homem e a exploração a que este

a submeteu. O rio Eufrates tantas vezes manipulado, desviado do seu leito

natural, acabou por se vingar. Um belo dia transformou os arredores da

Babilónia num pântano esponjoso onde proliferaram os mosquitos do

paludismo, expandindo a doença e a morte, enfraquecendo a

população até o ponto em que já não teve

mais condições de manter a rede de canais e cultivar os campos: a

decadência acelerou-se. É possível afirmar que foram os

mosquitos e não os mongóis que precipitaram a ruína da

Babilónia. Antes que as hordas asiáticas se convertessem na

avalanche pagã que destruiu a Babilónia, cumprindo a profecia de

Isaías, os mosquitos haviam desempenhado o papel de comandos do

Senhor dos exércitos.

Alexandre Magno conquistou a Babilónia, invadiu a Pérsia e a

Índia para converter-se em amo de civilizações mais

antigas que a sua. A seguir, à frente do seu exército regressou

às terras da Babilónia e quando a elas chegou caiu doente e

morreu.

"Aqui morreu Alexandre Magno"

dizia-me o técnico iraquiano enquanto atravessávamos o

pântano da Babilónia, "morreu de malária, o mosquito

era o verdadeiro rei da Babilónia, recorde que o mais poderoso dos deus

babilónicos, Nergal, era representado sob o aspecto de um

mosquisto"

[12]

.

Georg Simmel (avançando num caminho antes visitado por Marx) estabelecia

na sua obra póstuma a contraposição, o antagonismo entre a

dinâmica da vida criadora e os seus produtos

("fixos")

que se

"autonomizam"

do seu realizar bloqueando ou inclusive destruindo o seu desenvolvimento

[13]

. Poderíamos levar esse enfoque rumo a uma sequência bem

conhecida: o homem domina a natureza através de técnicas que por

sua vez o condicionam, assumindo uma certa

"autonomia"

em relação ao seu criador, desenvolvendo rigidezes que bloqueiam

o desenvolvimento das suas forças produtivas. Obviamente, a referida

"autonomia" não é realmente exterior, está

presente enquanto rigidez civilizacional dentro do seu próprio sistema

social e pode chegar até a impedi-lo de modificar (superar) uma

dinâmica técnica que o conduz à depredação do

seu meio ambiente, ou seja, rumo à destruição do seu

entorno vital. Quando isso acontece é porque a civilização

que engendrou esse sistema técnico chegou à sua etapa senil (a

destruição do meio ambiente é na realidade

auto-destruição do sistema social existente). A história

das civilizações repetiu essa sequência. Agora é

evidente que o capitalismo, que não era o fim da história (e sim

uma etapa sinistra da mesma), torna a repeti-la. Mas a diferença

essencial com os tempos pré-modernos é que hoje já

não nos encontramos frente a uma catástrofe ambiental limitada a

uma região do mundo e sim diante de um desastre de extensão

planetária e de intensidade nunca antes alcançada. A radicalidade

do fenómeno questiona a técnica (convertida em

"tecnologia") enquanto instrumento de luta do homem

contra

a natureza, concebida como espaço exterior (hostil) que é

necessário dominar, controlar integralmente, manipulando a gosto seus

ritmos de reprodução, gastando à vontade seus tesouros.

Além disso, a separação ideológica entre o homem e

a natureza considerada como objecto de exploração é

indissociável da divisão do trabalho entre os homens superiores,

opressores, e os inferiores oprimidos considerados também matéria

passiva de exploração.

O capitalismo não inventou esse estilo, mas levou-o até o extremo

limite, até um nível tal que a sobrevivência da

espécie humana dependerá cada vez mais da perspectiva de

superação dessa longa história de

dissociação ideológica cujos resultados práticos

colocam o perigo do colapso planetário. A radicalidade do

fenómeno exige então fechar um prolongado ciclo de

civilizações cuja última etapa é a do mundo

burguês.

Estreitamente vinculado à questão ambiental surge o tema da crise

urbana. Também neste caso é necessário remontarmos

até um passado muito longínquo, até às origens da

civilização. Marx foi peremptório a respeito:

"A mais importante divisão entre o trabalho intelectual e o

trabalho material foi a separação da cidade e do campo. A

oposição entre a cidade e o campo inicia a passagem da

barbárie à civilização, do regime de tribos ao

Estado, da localidade à nação, e prossegue através

de toda a história da civilização até os nossos

dias"

[14]

. A isto é necessário

acrescentar

que a expansão urbana desenvolveu-se através de uma

sucessão interminável (ascendente no muito longo prazo) de

êxitos e fracassos, de progressos e degradações, onde a

cidade, centro do poder, da organização social e da

criação técnica, emergia como motor decisivo do

desenvolvimento das forças produtivas mas também como geradora de

parasitismo cuja hipertrofia terminava sempre por empurrar cada

civilização à decadência. O processo foi descrito

muito antes da modernidade. No século XIV árabe, por exemplo, Ibn

Jaldún, estabelecia uma teoria de ciclos de civilização

que começava com a imposição da hegemonia urbana gerando

progresso geral, continuava com a ascensão do parasitismo na cidade

(onde residia o poder) e concluía com a decadência

parasitária e o colapso do sistema

[15]

.

Mas com a irrupção do capitalismo industrial o sistema urbana

expandiu-se sem travões, como nunca antes havia feito. A tendência

acelerou-se a partir de meados do século XX e mais ainda nas

últimas décadas até chegar ao estabelecimento da vida

urbana burguesa como padrão único da cultura universal (em 2008 a

população urbana global atingirá as 3.300 milhões

de pessoa)

[16]

.

Desde princípios dos anos 1980, quando a desocupação e o

emprego precário nos países centrais tornaram-se crónicos

e quando a exclusão e a pobreza urbanas expandiram-se velozmente na

periferia, o crescimento das grandes cidades foi cada vez mais o equivalente de

involução das condições de vida das maioria (mega

urbanização = subdesenvolvimento caótico). Em 1980 a

população urbana periférica era da ordem das 930

milhões de pessoas contra cerca de 770 milhões no centro

(relação 1,2 para 1). No ano 2000, a relação passou

a ser de 2 par 1, as cidades desenvolvidas cresceram moderadamente chegando a

960 milhões e as subdesenvolvidas chegaram aos 1960 milhões,

aproximadamente a metade destes últimos a viverem em subúrbios

miseráveis. A era neoliberal com a sua avalanche de

privatizações, cortes de despesas públicas sociais e de

infraestrutura (principalmente nos países pobres), exclusão

produtiva e desregulamentação operou como um catalisador da

entropia urbana.

A decomposição das cidades é claramente visível na

periferia mas não é sua exclusividade. Trata-se de um

fenómeno global ainda que seja no mundo subdesenvolvido que sucedam os

primeiros colapsos, expressões mais agudas de uma maré

multiforme, irresistível. Pierre Chaunu assinalava como um dos sintomas

decisivos da decadência

"a aparição de cidades cancerosas de crescimento

anárquico, destruidoras do meio ambiente"

fazendo o paralelo entre os processo de declínio civilizacional no

Mundo Antigo, com o Império Romano por exemplo, e a

situação actual

[17]

.

Ciclos longos e integração das crises

O panorama global assume o aspecto de uma convergência de numerosas

crises de diferentes ritmos e impactos no curto prazo. Esta simultaneidade

sugere a existência de uma fenómeno maior que as inclua todas, a

ideia de

crise-sistémica-geral

surge como resposta imediata. Entretanto, o conceito de sistema apresenta-se

carregado de ambiguidades. De que

"sistema"

estamos a falar? Dos sistemas financeiro, económico, de hegemonia

norte-americana mundial, de hegemonia ocidental ou do sistema capitalista como

um todo? Além disso: trata-se de crise ou de algo muito mais grave?

Encontramo-nos talvez perante o princípio de um mega colapso

potencialmente mortal para o "sistema"? Por outro lado, com o correr

do tempo são percebidas novas crises que se incorporam à lista.

Exemplo: às nove turbulências acima descritas poderíamos

acrescentar a dos símbolos legitimadores da modernidades, suas normas,

valores, visões do fundo, identidades e todas aquelas

representações que concedem sentido à existência

[18]

, mais que evidente nos países centrais e também nos

espaços (preferencialmente urbanos) das zonas mais modernas da periferia.

Principiando a lista da crise com o ocaso dos Estados Unidos, o mesmo surge

como a etapa terminal do ciclo da hegemonia anglo-norte-americana que abarca

toda a história do capitalismo industrial, desde as suas origens por

volta dos fins do século XVIII, a seguir derrotando com êxito seus

oponentes francês (guerra napoleónicas), alemão (as duas

guerras mundiais) e soviético (guerra fria). Uma avaliação

prospectiva rigorosa nos levaria à conclusão de que não

existem num horizonte temporal razoável sucessores imperiais dignos

desse nome. A crise actual, sobretudo as turbulências financeiras em

curso e suas sequelas comerciais e industriais, confirmam plenamente essa

afirmação: as outras grandes potências estão

completamente atadas ao destino dos Estados Unidos e vice-versa.

Esse ciclo bicentenário coincide (encontra-se estreitamente associado)

com o da exploração intensiva dos recursos energéticos

não renováveis (super ciclo carvão – petróleo)

coração do desenvolvimento industrial capitalista que pôde

arrancar e expandir-se vertiginosamente porque submeteu seus ritmos às

fontes energéticas (objectivo tecnicamente impossível se se

tratasse de recursos energéticos renováveis).

Por volta dos anos 1970 começou a declinar a produção

petrolífera norte-americana e o crescimento económico global das

décadas posteriores, centrado nos países de alto desenvolvimento

(energeticamente deficitários) acelerou a depredação

planetária desses recursos até chegar ao esgotamento (no decorrer

da década actual) de aproximadamente a metade das reservas. É o

que se conhece como "peak oil" ("pico petrolífero"),

o máximo da extracção petrolífera global, antessala

do seu declínio que por sua vez (re)introduz depois de dois

séculos o tema da penúria alimentar.

Por sua vez a financiarização acelerada do capitalismo

desenvolveu-se a partir de fins dos anos 1960 até chegar a uma

hipertrofia impossível de controlar e que agora entra num período

de alta turbulência. A ascensão do capital financeiro como centro

dominante do sistema foi detectada há quase um século, mas

não deveríamos deter a história ali, é

necessário remontar às origens do capitalismo industrial e da sua

crise de sobre produção ao longo do século XIX. Depois de

cada uma dela e verificada a depuração correspondente, o sistema

não renascia como se nada houvesse ocorrido, não só

acumulava a inovações da etapa anterior, às quais

acrescentava outras, como herdava também algumas feridas, algumas taras,

alguns segmentos parasitários (financeiros, por exemplo) que passavam a

fazer parte da nova etapa. Assim podemos ver, seguindo Marx, como o

capitalismo vai transitando uma sucessão de crises superáveis que

apontam para uma crise de carácter geral. A mesma não se

verificou em fins do século XIX ou em princípios do século

XX porque o capitalismo não é só uma

"estrutura económica"

e sim algo mais amplo. Trata-se de um sistema social muito complexo capaz de

gerar correctivos, remendos ou inclusive grandes transformações

que lhe permitiram sobreviver e crescer. Não se trata da

imposição de soluções salvadoras a partir do

não económico (a partir da esfera política, por exemplo)

impostas à irracionalidade económica, e sim de uma

interacção plural no interior das classes dominantes que vai

desenhando a alternativa mais eficaz. O estatismo, o militarismo, a

expansão financeira conjugaram-se para salvar o sistema. Podemos

então traçar um só ciclo capitalista bicentenário,

primeiro sob hegemonia industrial e depois financeira.

O militarismo moderno tão-pouco foi uma inovação que

surgiu de improviso em fins do século XIX, seu primeiro desenvolvimento

foi paralelo à consolidação do estado burguês no

Ocidente e sua periferia colonial. A introdução da ciência

na esfera militar e a transformação desta última numa

estrutura de carácter industrial foi-se conformando gradualmente ao

longo desse século, no final do qual deu um salto qualitativo. Sua

hipertrofia aparelhista actual impulsiona e é impulsionada pela crise

geral, tem a ver com o horizonte de penúria energética (guerras

euro-asiáticas) e com sua expansão incessante sob

predomínio europeu durante todo o século XIX e princípios

do século XX quando arrancou o moderno Complexo Militar-Industrial e

mais adiante, desde a segunda guerra mundial, sob predomínio

norte-americano (marcado pelo

"keynesianismo militar"

). O que o converteu na era da financiarização acelerada (desde

meados dos anos 1970) num pilar decisivo dos negócios

industrial-financeiros mais concentrados cuja degradação

parasitária o sobre determina.

O mito do Estado ausente ou marginal durante a era do capitalismo liberal do

século XIX deve ser revisto. Foi a resultante de

vulgarizações fortemente impregnadas de ideologismo burguês

que retornaram com força na era neoliberal. O estado ainda fraco em

princípios do referido século foi crescendo e incrementando as

suas funções à medida que a expansão

económica o permitia e que as crises do sistema o exigiam, até se

converter no estado-interventor do século XX. A actual

degradação do Estado (financeira, cultural, técnica)

é o fim de um longo ciclo e está enlaçada com outras

crises já mencionadas. A hipertrofia burocrático-militar do

Império afecta-o de maneira directa, os altos círculos

financeiros controlam os estados das grandes potências convertendo-os em

marionetas dos especuladores.

Tanto a crise militar como a crise energética e alimentar, assim como em

última instância a crise da financiarização

originada nas crises de sobre produção crónica

estão a alertar-nos acerca da existência de uma profunda crise do

sistema tecnológico da modernidade, da civilização

burguesa, incapaz de superar seus bloqueios, de gerar uma onda global de

inovações que possibilite ampliar a longo prazo a expansão

do capitalismo introduzindo transformações decisivas (no perfil

de consumo energético, por exemplo). O mundo burguês ficou

prisioneiro da sua cultura produtiva, das suas proezas científicas e

tecnológicas, ou seja, de uma acumulação cultural

demasiado pesada para que seja removida (renovada) por uma

civilização velha.

A crise urbana deriva directamente do processo de financiarização

que desestruturou aparelhos produtivos periféricos, concentrou

rendimentos à escala mundial, elitizou os estados anulando o diminuindo

seu anterior papel integrador.

O fim da crise ambiental surge com laços directos com todas as crises

mencionadas e de maneira muito evidente com o esgotamento do sistema

tecnológico cuja rigidez o converte no motor da destruição

ecológica.

Esta multiplicação ao infinito de

"crises"

e a sua crescente virulência e interacção está a

assinalar-nos que nos encontramos frente à crise do sistema como

totalidade civilizacional. O mesmo vem experimentado nas últimas quatro

décadas diversas crises parciais, sobretudo financeiras, no âmbito

de uma longa decadência geral onde o parasitismo depredador foi

avançando de maneira irresistível em todas as esferas da vida

social. Desse modo, a longa crise do capitalismo convertida em decadência

derivou finalmente, agora no final da primeira década do século

XXI, num colapso financeiro que poderia chegar a combinar-se com outras

turbulências agudas e transformar-se em colapso geral da

civilização vigente. Colapso não equivale de modo imediato

a morte, mas se se estender e perdurar pode engendrar a

desintegração imparável do sistema (o paralelo com a

decadência do Império Romano é inevitável).

Estávamos acostumados a ver as crises do capitalismo como crises de

sobre produção. Desse modo aproximávamo-nos à

realidade mas não conseguíamos entendê-la bem. A crise

crónica, longa, de sobre produção não impediu o

crescimento económico, mas exacerbou as tendências

parasitárias, a cultura do curto prazo, a frivolidade como padrão

de comportamento, a depredação de forças produtivas e de

ecosistemas, e começa a derivar numa

crise de subprodução

(centrada por agora de maneira visível no teto energético) o que

nos permite estabelecer afinidades com decadências e colapsos de

civilizações anteriores ao capitalismo (que afinal de contas

não é tão original quanto havíamos acreditado).

Neste novo contexto abrem-se cenários futuros que giram em torno de

desenvolvimentos potenciais visíveis e invisíveis. A

instauração de um tecno-fascismo imperial conta aparentemente com

sérias bases de apoio evidenciadas ao longo da era Bush. Ainda que esse

poderio esteja demasiado enlaçado à crise em curso, até

que ponto a crise pode chegar a deteriorar seriamente a referida alternativa

até torná-la impraticável? Outra perspectiva

"visível"

é a de sobrevivência de capitalismo de baixa intensidade tanto no

actual centro como na periferia. Seriam a expressão de uma prolongada

decadência sem superações no caminho (uma espécie de

"mais do mesmo"

pobre e degradado).

A superação humanista, estendendo a liberdade e a solidariedade,

abolindo desigualdades, pareceria uma utopia enterrada no passado. Contudo, um

olhar histórico profundo nos permitiria descobrir um incrível

século XX (quase invisível) sepultado pelo virtualismo

neoliberal. Nesse século, e pela primeira vez na história das

civilizações, centenas de milhões de seres humanos

exerceram seus direitos democráticos ainda que em numerosos casos estes

fossem a seguir abastardados ou esmagados, entraram em sindicatos, elegeram

autoridades, fizeram revoluções populares e inclusive algumas

socialistas.

Mais ainda: sob a recente modernização financiarizada

(neoliberal) multiplicaram-se as redes de comunicação (internet)

tornando possíveis formas futuras de participação e de

exercício da democracia directa nunca antes imaginadas. Este enorme

potencial democrático começou a desenvolver algumas

expressões do que poderia chegar a constituir uma alternativa ou um

leque plural de alternativas de dimensão universal.

Periodização

Poderíamos periodizar todo o desenvolvimento do capitalismo industrial

utilizando uma curva em forma de sino que representaria a trajectória

temporal de um indicador do dinamismo do sistema, dividida em quatro

períodos.

Poderíamos periodizar todo o desenvolvimento do capitalismo industrial

utilizando uma curva em forma de sino que representaria a trajectória

temporal de um indicador do dinamismo do sistema, dividida em quatro

períodos.

Um primeiro período, o mais longo, poderia ser definido como de

"capitalismo jovem"

. Suas crises de superprodução foram em última

instância crises de crescimento, depois de cada grande turbulência

o sistema expandia-se, melhorava quantitativa e qualitativamente, o optimismo

histórico (progressismo derivado do iluminismo) dominava a cultura das

classes dominantes, seus saqueios coloniais eram visualizados como

historicamente positivos pelas sociedades centrais (e pela elites coloniais).

Também era vista de maneira positiva a super-exploração de

recursos naturais não renováveis apresentada como proeza

técnica e científica, o mito de uma revolução

tecnológica infinita instalou-se de maneira durável.

Mas no capitalismo jovem sucediam-se crises que, ainda que superadas, deixavam

sequelas negativas até engendrar finalmente um poder parasitário

financeiro que em princípios do século XX se tornou dominante.

Entramos então num segundo período de

"capitalismo maduro"

onde a intervenção estatal, junto aos parasitismos militar e

financeiro, conseguiram controlar as sucessivas crises de sobre

produção das quais emergiram alguns sintomas de decadência.

Esta confusão histórica entre componentes de decadência com

outros de eficácia e progresso colocou sucessivas bombas relógio

nos processos de ruptura periférica, com maior carga trágica

naqueles que anunciavam a superação do capitalismo. As primeiras

fissuras graves do mundo burguês brindaram espaços

favoráveis para as revoluções anti-imperialistas e

socialistas periféricas mas a hegemonia cultural do capitalismo

encadeou-as a muitos dos seus mitos consumistas, tecnológicos,

administrativos, etc. Vistas a partir da longa duração da

história poderíamos ver estas revoluções como

processos pioneiros, culturalmente débeis, perante os quais o mundo

burguês cedeu espaço (mediante empurrões) ainda que tenha

podido finalmente encurralá-los, vencê-los, integrá-los na

sua decadência.

Entramos então num segundo período de

"capitalismo maduro"

onde a intervenção estatal, junto aos parasitismos militar e

financeiro, conseguiram controlar as sucessivas crises de sobre

produção das quais emergiram alguns sintomas de decadência.

Esta confusão histórica entre componentes de decadência com

outros de eficácia e progresso colocou sucessivas bombas relógio

nos processos de ruptura periférica, com maior carga trágica

naqueles que anunciavam a superação do capitalismo. As primeiras

fissuras graves do mundo burguês brindaram espaços

favoráveis para as revoluções anti-imperialistas e

socialistas periféricas mas a hegemonia cultural do capitalismo

encadeou-as a muitos dos seus mitos consumistas, tecnológicos,

administrativos, etc. Vistas a partir da longa duração da

história poderíamos ver estas revoluções como

processos pioneiros, culturalmente débeis, perante os quais o mundo

burguês cedeu espaço (mediante empurrões) ainda que tenha

podido finalmente encurralá-los, vencê-los, integrá-los na

sua decadência.

A terceira etapa é a do

capitalismo senil

[19]

iniciado nos anos 1970 ao longo do qual se desenvolveu uma crise

crónica de sobre produção que acelerou a

financiarização do capitalismo até se tornar

hegemónica, impondo sua marca à cultura universal. Junto ao

cancro financeiro expandiram-se as mais variadas formas de parasitismo e de

saqueio de recursos naturais e estruturas produtivas periféricas. O

crescimento do Complexo Militar Industrial não se deteve com o fim da

Guerra-fria e chegou, sim, a níveis nunca antes alcançados.

Durante a maior parte da era do capitalismo senil as crises

catastróficas foram impedidas, reguladas graças ao instrumental

de intervenção herdado da era keynesiana. A grande crise foi

adiada mas não eliminada do horizonte. A crise crónica de sobre

produção associada à super-exploração dos

recursos naturais agora aponta claramente para uma

crise geral de subprodução

iniciada com as crises energética e alimentar.

Desse modo o sistema tecnológico do capitalismo que proclamava haver

terminado com as crises de subprodução das

civilizações anteriores, afectado apenas por crises de

sobre-produção até agora controladas, termina o final do

seu ciclo gerando uma crise de subprodução planetária, a

maior da história humana.

Finalmente explodem todas as

"crises"

de maneira conjunta e o sistema vai entrando numa zona de

colapso.

Notas

(1), OECD, "National Accounts-Main Aggregates, 1960-1996", OECD,

Paris, 1998; OECD "OECD Economic Outlook" (varios números).

(2), "O capitalismo que iniciou o seu desenvolvimento com o pequeno

capital usurário chega ao final deste desenvolvimento como um capital

usurário gigantesco... Todas as condições da vida

económica sofrem uma modificação profunda em

consequência desta degeneração do capitalismo"

(pág. 767) ... "Onde está a base deste fenómeno

histórico universal? Encontra-se no parasitismo e na

decomposição do capitalismo inerentes à sua fase

histórica superior..." (pág. 729). Lenin, "El

Imperialismo, fase superior del capitalismo", en V.I.Lenin, Obras

Escogidas, tomo I, Ediciones de Lenguas Extranjeras, Moscu, 1960.

(3), Nikolai Bukharin, "Theory of the Leisure Class", International

Publishers, 1927.