Origem e apogeu das lumpen-burguesias latino-americanas

– Elites económicas e decadência sistémica

[1]

Após a chegada de Maurício Macri à presidência em

alguns círculos académicos argentinos desencadeou-se a

reflexão acerca do "modelo económico que a direita estava a

tentar impor. Tratou-se não só de bisbilhotar os curricula vitae

de ministros, secretários de Estado e outros altos funcionários

como também, sobretudo, da avalanche de decretos que desde o primeiro

dia de governo foi precipitada sobre o país. Procurar uma

coerência estratégica nesse conjunto era uma tarefa árdua

que a cada passo se chocava com contradições que obrigavam a

abandonar hipóteses sem que se pudesse chegar a um esquema minimamente

rigoroso. A maior delas foi provavelmente a flagrante contradição

entre medidas que destroem o mercado interno para favorecer uma suposta onda

exportadora, evidentemente inviável diante do recuo da economia global.

A outra foi a subida das taxas de juro que comprimem o consumo e os

investimentos à espera de uma ilusória chegada de fundos

provenientes de um sistema financeiro internacional em crise – que a

única coisa que pode oferecer é a montagem de

bicicletas especulativas

.

Após a chegada de Maurício Macri à presidência em

alguns círculos académicos argentinos desencadeou-se a

reflexão acerca do "modelo económico que a direita estava a

tentar impor. Tratou-se não só de bisbilhotar os curricula vitae

de ministros, secretários de Estado e outros altos funcionários

como também, sobretudo, da avalanche de decretos que desde o primeiro

dia de governo foi precipitada sobre o país. Procurar uma

coerência estratégica nesse conjunto era uma tarefa árdua

que a cada passo se chocava com contradições que obrigavam a

abandonar hipóteses sem que se pudesse chegar a um esquema minimamente

rigoroso. A maior delas foi provavelmente a flagrante contradição

entre medidas que destroem o mercado interno para favorecer uma suposta onda

exportadora, evidentemente inviável diante do recuo da economia global.

A outra foi a subida das taxas de juro que comprimem o consumo e os

investimentos à espera de uma ilusória chegada de fundos

provenientes de um sistema financeiro internacional em crise – que a

única coisa que pode oferecer é a montagem de

bicicletas especulativas

.

Alguns optaram por resolver a questão adoptando definições

abstractas tão gerais quanto pouco operacionais ("modelo

favorável ao grande capital", "restauração

neoliberal", etc), outros decidiram continuar o estudo mas cada vez que

chegavam a uma conclusão satisfatória surgia um novo facto que

deitava-lhes abaixo o edifício intelectual construído e,

finalmente, uns poucos, dentre os quais me encontro, chegaram à

conclusão de que procurar uma coerência estratégia geral

nessas decisões não era uma tarefa fácil nem tão

pouco difícil e sim simplesmente impossível. A chegada da direita

ao governo não significa a substituição do modelo anterior

(desenvolvimentista, neokeynesiano, ou como se queira qualificar) por um novo

modelo (elitista) de desenvolvimento e sim, simplesmente, o início de um

gigantesco saqueio onde cada bando de salteadores obtém o botim que

consegue no menor tempo possível e logo depois de conseguido luta por

mais à custa das vítimas mas também, se necessário,

dos seus competidores. A anunciada liberdade do mercado não significou a

instalação de uma nova ordem e sim a implantação de

forças entrópicas. O país burguês não

realizou uma reconversão elitista-exportadora, na verdade submergiu-se

num gigantesco processo destrutivo.

Se estudarmos os objectivos económicos reais de outras direitas

latino-americanas, como as da Venezuela, Equador ou Brasil, encontraremos

semelhanças surpreendentes com o caso argentino: incoerências de

todo tipo, autismos desenfreados que ignoram o contexto global assim como as

consequências desestabilizadoras das suas acções ou

"projectos" geradores de destruições sociais

desmesuradas e possíveis efeitos boomerang contra a própria

direita

[2]

. É evidente que o curtoprazismo e a satisfação de

apetites parciais dominam o cenário.

Na década de 1980, mas sobretudo nos anos 1990, o discurso neoliberal

exalava optimismo. O

"fantasma comunista

" havia implodido e o planeta ficava à disposição da

única superpotência: os Estados Unidos. O livre mercado surgia com

a sua imagem triunfalista a prometer prosperidade para todos. Como sabemos,

essa avalanche não era portadora de prosperidade e sim de

especulação financeira. Enquanto as taxas de crescimento

económico real global continuavam tendencialmente a descer desde os anos

1970 (e até à actualidade) a massa financeira começava a

expandir-se em progressão geométrica. Estavam a produzir-se

mudanças de fundo no sistema, mutações nos seus principais

protagonistas que obrigavam a uma reconceptualização. No comando

da nave capitalista global começavam a ser deslocados os burgueses

titulares de empresas produtoras de objectos úteis, inúteis ou

claramente nocivos e sua coorte de engenheiros industriais, militares

uniformizados e políticos solenes – e começavam a assomar

especuladores financeiros, palhaços e mercenários desapiedados. A

criminalidade anterior medianamente estruturada começava a ser

substituída por um sistema caótico muito mais letal. Retirava-se

o produtivismo keynesiano (herdeiro do velho produtivismo liberal) e

começava a instalar-se o parasitismo neoliberal.

O conceito de lumpen-burguesia

Existem antecedentes desse conceito. Em Marx por exemplo, quando descrevia a

monarquia orleanista da França (1830-1848) como um sistema sob a

dominação da aristocracia financeira, assinalando:

"No topo da sociedade burguesa propagou-se a licenciosidade para a

satisfação dos apetites mais malsãos e desordenados, que a

cada passo se chocavam com as próprias leis da burguesia, licenciosidade

na que, pela lei natural, vai procurar a sua satisfação na

riqueza procedente do jogo, licenciosidade pela qual o prazer se converte em

crapulência e no qual confluem o dinheiro, o lodo e o sangue.

A aristocracia financeira, tanto nos seus métodos de

aquisição como nos seus prazeres, não é mais que o

renascimento do lumpen-proletariado no topo da sociedade burguesa"

[3]

Nesse enfoque, a aristocracia financeira surgia claramente diferenciada da

burguesia industrial, classe exploradora inserida no processo produtivo.

Tratava-se, segundo Marx, de um sector instalado na cúpula da sociedade

que conseguia enriquecer-se

"não mediante a produção e sim mediante o escamoteio

da riqueza alheia já criada"

[4]

. Localizemos a referida descrição no contexto do século

XIX europeu ocidental marcado pela ascensão do capitalismo industrial

onde essa aristocracia, navegando entre a usura e o saqueio, surgia como uma

irrupção historicamente anómala destinada a ser

substituída cedo ou tarde pelo avanço da modernidade. Marx

assinalava que no final do ciclo orleanista

"A burguesia industria via seus interesses em perigo, a pequena-burguesia

estava moralmente indignada, a imaginação popular se sublevava.

Paris estava inundada de panfletos: "A dinastia dos Rothschild",

"Os usurários, reis da época", etc, nos quais se

denunciava e anatematizava, com mais ou menos engenho, a

dominação da aristocracia financeira"

[5]

.

Torna-se notável ver aparecer os Rothschild como

"usurários", imagem claramente pré-capitalista, quando

nas décadas que se seguiram e até a Primeira Guerra Mundial

simbolizaram o capitalismo mais refinado e moderno. Karl Polanyi idealizava-os

como peça chave da

Haute Finance

europeia, instrumento decisivo, segundo ele, no desenvolvimento equilibrado do

capitalismo liberal, cumprindo uma função harmonizadora

colocando-se acima dos nacionalismos, atando compromissos e negócios que

atravessavam as fronteiras estatais acalmando assim as disputas

inter-imperialistas. Descrevendo a Europa das últimas décadas do

século XIX Polanyi explicava que

"os Rothschild não estavam sujeitos a um governo; como uma

família, incorporavam o princípio abstracto do internacionalismo;

sua lealdade era entregue a uma firma, cujo crédito havia-se convertido

na única conexão supranacional entre o governo político e

o esforço industrial numa economia mundial que crescia com rapidez"

[6]

.

O que para Marx era uma anomalia, um resto degenerado do passado, para Polanyi

era uma peça chave da

"Pax Europeia",

do progresso liberal do Ocidente rompido em 1914. A permanência dos

Rothschild e dos seus colegas banqueiros durante todo o longo ciclo do arranque

e consolidação industrial da Europa demonstrou que não se

tratava de uma anomalia e sim de uma componente parasitária

indissociável (ainda que não hegemónica nesse ciclo) da

reprodução capitalista. Por outro lado, o estalar de 1914 e o que

se seguiu desmentiu a imagem de cúpula harmonizadora, estabelecendo

acordos, negócios que impunham equilíbrios. Seus refinamentos e

seu aspecto "pacificador" faziam parte de um jogo duplo mas muito

rentável. Por um lado alentavam de maneira discreta toda classe de

aventuras coloniais e ambições nacionalistas, como por exemplo as

corridas armamentistas (e de imediato apresentavam a factura) e por outro

acalmavam-nas quando ameaçavam produzir desastres. Mas essa

sucessão de excitantes e calmantes aplicadas a monstros que absorviam

drogas cada vez mais fortes terminou como tinha que terminar: com uma

gigantesca explosão sob a forma de Primeira Guerra Mundial.

O conceito de

"lumpen-burguesia"

surge pela primeira vez em fins dos anos 1950 atravé de alguns textos

de "Ernest Germain", pseudônimo empregue por Ernet Mandel, ao

referir-se à burguesia do Brasil que o autor considerava uma classe

semi-colonial,

"atrasada",

não completamente

"burguesa"

(no sentido moderno-ocidental do termo). Foi retomado mais adiante, nos anos

1960-1970, por André Gunder Frank, generalizando-o às burguesias

latino-americanas

[7]

. Tanto Mandel como Gunder Frank estabeleciam a diferença entre as

burguesias centrais: estruturadas, imperialistas, tecnologicamente refinadas, e

as burguesias periféricas, subdesenvolvidas, semi-coloniais,

caóticas, enfim:

lumpen-burguesias

(burguesias degradadas).

Mas esse esquema começou a ser desmentido pela realidade a partir dos

anos 1970 com o declínio do keynesianismo produtivista e seus

acompanhantes reguladores e integradores. Desencadeou-se o processo de

transnacionalização e financiarização do

capitalismo global que a partir dos princípios dos anos 1990 (com a

implosão da URSS e a aceleração da entrada da China na

economia de mercado) adquiriu um ritmo desenfreado e uma extensão

planetária. Enquanto se desacelerava a economia produtiva crescia

exponencialmente a especulação financeira. Um dos seus

componentes principais, os

produtos financeiros derivados,

equivaliam a umas duas vezes do Produto Mundial Bruto no ano 2000 e em 2008

já representava umas 12 vezes do Produto Mundial Bruto. Por sua vez, a

massa financeira global (derivados e outros papeis) equivalia nesse momento a

umas 20 vezes do Produto Mundial Bruto. Hegemonia financeira esmagadora que

transformou completamente a natureza das elites económicas do planeta, a

desregulamentação (ou seja, a violação crescente de

todas as normas), o curtoprazismo, as dinâmicas predadoras, foram os

comportamentos dominantes produzindo velozes concentrações de

rendimentos tanto nos países centrais como nos periféricos,

marginalizações sociais, deteriorações

institucionais (incluídas as crises de representatividade).

Tudo isso agravou-se a partir da crise financeira de 2008, confirmando a

existência de uma

lumpen-burguesia global dominante

(resultado da decadência sistémica geral) cujos hábitos de

especulação e saqueio enlaçam-se com ascensões

militaristas que potenciam a sua irracionalidade. Os Estados Unidos

encontram-se no centro dessa perigosa fuga para a frente. A escalada militar no

Leste da Europa, Médio Oriente e Ásia do Leste, acompanhada por

sintomas claros de descontrole financeiro em que, por exemplo, o Deutsche Bank

acumula actualmente uns 75 milhões de milhões de dólares

em produtos financeiros derivados

[8]

, papéis altamente voláteis que em 2015 representavam umas 22

vezes o Produto Interno Bruto da Alemanha e umas 4,6 vez o Produto Interno

Bruto de toda a União Europeia. Do outro lado do Atlântico

só cinco grandes bancos norte-americanos (Citigroup, JP Morgan, Goldman

Sachs, Bank of America e Morgan Stanley) acumulavan derivados da ordem dos 250

milhões de milhões de dólares

[9]

, equivalentes a 3,4 vees do Produto Mundial Bruto ou então umas 14

vezes o Produto Interno Bruto dos Estados Unidos. Imaginemos as

consequências económicas globais do muito provável colapso

dessa massa de papéis. Enquanto isso o lobos grandes da Wall Street

jogam alegremente o poker, admirados por pequenas aves carniceiras da periferia

desejosas de "abrirem-se ao mundo" e participarem do festim.

Tudo isso agravou-se a partir da crise financeira de 2008, confirmando a

existência de uma

lumpen-burguesia global dominante

(resultado da decadência sistémica geral) cujos hábitos de

especulação e saqueio enlaçam-se com ascensões

militaristas que potenciam a sua irracionalidade. Os Estados Unidos

encontram-se no centro dessa perigosa fuga para a frente. A escalada militar no

Leste da Europa, Médio Oriente e Ásia do Leste, acompanhada por

sintomas claros de descontrole financeiro em que, por exemplo, o Deutsche Bank

acumula actualmente uns 75 milhões de milhões de dólares

em produtos financeiros derivados

[8]

, papéis altamente voláteis que em 2015 representavam umas 22

vezes o Produto Interno Bruto da Alemanha e umas 4,6 vez o Produto Interno

Bruto de toda a União Europeia. Do outro lado do Atlântico

só cinco grandes bancos norte-americanos (Citigroup, JP Morgan, Goldman

Sachs, Bank of America e Morgan Stanley) acumulavan derivados da ordem dos 250

milhões de milhões de dólares

[9]

, equivalentes a 3,4 vees do Produto Mundial Bruto ou então umas 14

vezes o Produto Interno Bruto dos Estados Unidos. Imaginemos as

consequências económicas globais do muito provável colapso

dessa massa de papéis. Enquanto isso o lobos grandes da Wall Street

jogam alegremente o poker, admirados por pequenas aves carniceiras da periferia

desejosas de "abrirem-se ao mundo" e participarem do festim.

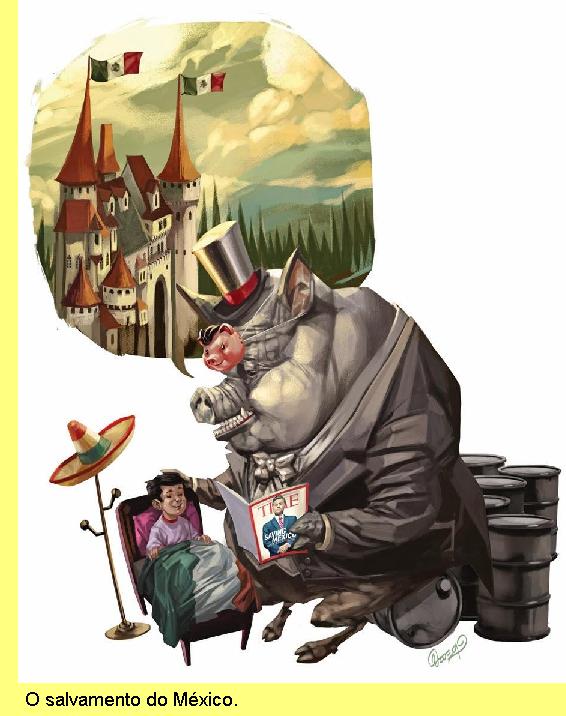

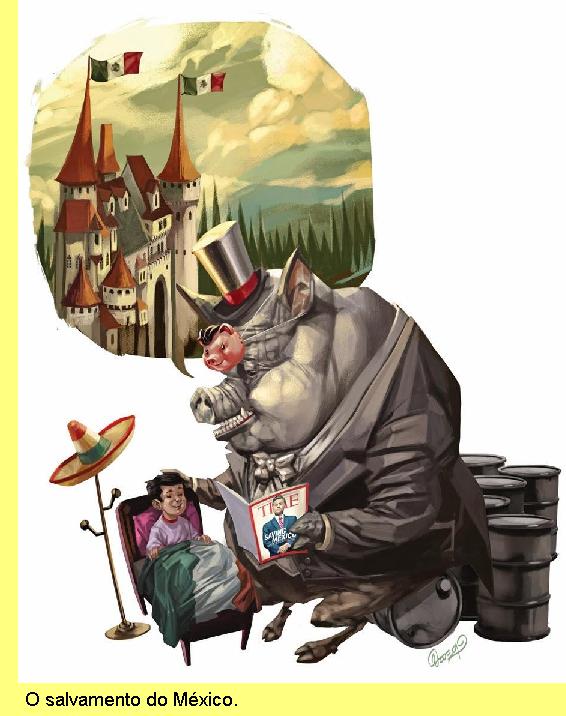

América Latina

A América Latina não ficou fora dessa mutação de

carácter global. Existe um consenso bastante amplo quanto à

configuração das elites económicas latino-americanas

durante as duas primeiras etapas da "modernização"

regional (ou seja, sua integração plena no capitalismo) entre

fins do século XIX e meados do século XX:

agro-mineira-exportadora com suas correspondentes "oligarquias"

seguidas pelo chamado período (industrializante) de

substituição de importações com a emergência

de burguesias industriais locais. Especificidades nacionais de tipo distinto

mostram casos que vão desde a inexistência de "segunda

etapa" em pequenos países quase sem indústrias até

desenvolvimentos industriais significativos como no Brasil, Argentina ou

México com burguesias e empresas estatais poderosas. Desde

prolongamentos industriais das velhas oligarquias até

irrupções de novas classes, recém-chegadas não

completamente admitidas pelas velhas elites até

integrações de negócios onde os velhos apelidos

misturavam-se com os dos recém-chegados.

Em torno dos anos 1960-1970 o processo de industrialização foi

sendo encurralado pela debilidade dos mercados internos e sua dependência

tecnológica e das divisas proporcionadas pela exportações

primárias tradicionais, esmagado por um capitalismo global que

impôs ajustes e destruiu ou apoderou-se de tecidos produtivos locais. A

transnacionalização e financiarização globais

exprimiram-se na região como desenvolvimento do subdesenvolvimento:

firmas ocidentais que passaram a dominar áreas industriais decisivas

enquanto bancos europeus e norte-americanos faziam o mesmo com o sector

financeiro. Ao mesmo tempo agudizava-se a exclusão social urbana e

rural. A chamada etapa da industrialização por

substituição de importações havia significado o

fortalecimento do Estado e em vários casos importantes a

"nacionalização"

de uma porção significativa das elites dominantes com a

emergência de burguesias industriais instáveis. Mas isso

começou a ser revertido a partir dos anos 1960-1970 e o processo de

colonização acelerou-se nos anos 1990.

O que agora constatamos são combinações entre

assentamentos de empresas transnacionais dominantes na banca, no

comércio, nos meios de comunicação, na indústria,

etc rodeados por círculos multiforme de burgueses locais completamente

transnacionalizados nos seus níveis mais altos e por sua vez rodeados

por sectores intermédios de diferente peso. Os grupos locais

caracterizam-se por uma dinâmica de tipo

"financeiro"

combinando a grande velocidade toda classe de negócios legais,

semi-legais ou abertamente ilegais, desde a indústria ou o

agronegócio até o narcotráfico, passando por

operações especulativos ou comerciais mais ou menos opacas.

É possível investigar uma grande empresa industrial mexicana,

brasileira ou argentina e descobrir laços com negócios turvos,

aplicações em paraísos fiscais, etc ou uma importante

empresa cerealífera realizando investimentos imobiliários em

convergências com branqueamentos de fundos provenientes de uma rede

narco, por sua vez associada a um grande grupo mediático.

As elites económicas latino-americanas aparecem como uma parte

integrante da lumpen-burguesia global, são a sua sombra

periférica, nem mais nem menos degradada que os seus paradigmas

internacionais. Muito abaixo de todo esse universo sobrevivem pequenos e

médios empresários industriais, agrícolas ou

pecuários que não fazem parte das elites mas que, se conseguem

entrar no ascensor da prosperidade, inevitavelmente são capturados pela

cultura dos negócios confusos. Se não o fizerem no melhor dos

casos estagnam, ou entram no caminho do declínio.

Quando estudamos essas elites descobrimos rapidamente que a sua dinâmica

puramente "económica" só existe na nossa

imaginação. Um negócio imobiliário de grande

envergadura exige seguramente conexões judiciais, políticas,

mediáticas, etc. Por sua vez, para chegar aos níveis mais altos

da máfia judicial é necessário dispor de boas

conexões com círculos de negócios, políticos,

mediáticos, etc e ter êxito na carreira política exige

fundos e coberturas mediáticas e judiciais. Em suma, trata-se na

prática de um complexo conjunto de articulações mafiosas,

grupos de poder trans-sectoriais vinculados a, mais ou menos subordinados a (ou

fazendo parte de) tramas extra-regionais através de canais de diversos

tipos: o aparelho de inteligência dos Estados Unidos, um mega banco

ocidental, uma rede clandestina de negócios, alguma empresa industrial

transnacional, etc.

Nos princípios do século XX as elites latino-americanas faziam

parte de uma divisão internacional do trabalho em que a periferia

agropecuária-mineira exportadora integrava-se de maneira colonial aos

capitalismos centrais industriais. Naqueles tempos a Inglaterra era o

pólo dominante

[10]

. A seguir chegou o século XX e o seu percurso de crises, guerras,

revoluções e contra-revoluções, keynesianismos,

fascismos, socialismo... Mas no final desse século todo esse mundo

ficava enterrado, triunfava o neoliberalismo e o capitalismo globalizado. E

quando este entrou em crise na América Latina emergiram e instalaram-se

as experiências progressistas que tentaram resolver as crises de

governabilidade com políticas de inclusão social em sistemas que

eram mais ou menos reformados, procurando torná-los mais produtivos,

menos submetidos aos Estados Unidos, mais igualitários e

democráticos. As elites dominantes puseram-se histéricas. Ainda

que não tivessem sido seriamente deslocadas perdiam

posições de poder, escapavam-lhes das mãos negócios

suculentos e a sua agressividade foi em crescendo à medida que a crise

global dificultava suas operações.

Pelo seu lado, os Estados Unidos, em retrocesso geopolítico global,

acentuaram suas pressões sobre a região tentando a sua

recolonização. Ao principiar o ano 2016 os progressismos foram

encurralados como no Brasil ou na Venezuela ou derrubados como no Paraguai ou

na Argentina. Obama esfrega as mãos e seus abutres lançam-se ao

ataque. Os capriles e macris cantam vitória convencidos de que estamos a

retornar à "normalidade" (colonial) – mas não

é assim. Na realidade estamos a entrar numa nova etapa histórica

de duração incerta marcada por uma crise deflacionária

global que se vai agravando acompanhada por sinais alarmantes de guerra.

As elites dominantes locais não são o sujeito de uma nova

governabilidade e sim o objecto de um processo de decadência que as

ultrapassa. Pior ainda, essas lumpen-burguesias trazem mais crise à

crise, para além das suas manipulações mediáticas

que tentam demonstrar o contrário. Acreditam ter muito poder mas

não são mais do que instrumentos cegos de um futuro sombrio.

Ainda que o declínio real do sistema abra a possibilidade de um

renascimento popular, certamente difícil, doloroso, não escrito

em manuais, nem seguindo rotas bem pavimentadas e previsíveis.

09/Maio/2016

[1] Este texto foi publicado no número 6 da revista

Maiz,

Facultad de Periodismo y Ciencias de la Comunicación – Universidad

Nacional de La Plata, Argentina, Mayo de 2016.

[2] Jorge Beinstein, "Serra contra o Mercosul: o auge das direitas loucas

na América Latina",

cartamaior.com.br/...

[3] Carlos Marx, "Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850",

en Carlos Marx-Federico Engels, Obras Escogidas, Tomo I, páginas

128-129, Editorial Progreso, Moscú 1966.

[4] Ibid.

[5] Ibid.

[6] Karl Polanyi, "The Great Transformation.The Political and Economic

Origins of Our Time", Bacon Press, Boston, Massachusetts, 2001.

[7] Andre Gunder Frank, "Lumpenburguesía: lumpendesarrollo",

Colección Cuadernos de América, Ediciones de la Banda Oriental,

Montevideo, 1970.

[8] Tyler Durden, "Is Deutsche Bank The Next Lehman?", Zero Hedge,

www.zerohedge.com/news/2015-06-12/deutsche-bank-next-lehman

[9] Michael Snyder, "Financial Armageddon Approaches", INFOWARS,

www.infowars.com/f...

[10]

"La inversión de las naciones industriales, en especial de

Inglaterra, fluyó hacia América Latina. Entre 1870 y 1913, el

valor de las

inversiones británicas aumentó de 85 millones de libras

esterlinas a 757 millones, una multiplicación casi por nueve en cuatro

décadas. Hacia 1913, los inversores británicos poseían

aproximadamente dos tercios del total de la inversión extranjera".

Skidmore, Thomas E. y Smith, Peter H., "Historia

contemporánea de América Latina. América Latina en el

siglo XX", Ed. Grijalbo. 4a. edición, España, 1996.

Artigo anterior de Jorge Beinstein:

A Argentina depois do golpe brando – A marcha apressada do capitalismo mafioso

[*]

Economista, argentino, docente da Universidade de Buenos Aires,

jorgebeinstein@gmail.com

Este artigo encontra-se em

http://resistir.info/

.

|

Após a chegada de Maurício Macri à presidência em

alguns círculos académicos argentinos desencadeou-se a

reflexão acerca do "modelo económico que a direita estava a

tentar impor. Tratou-se não só de bisbilhotar os curricula vitae

de ministros, secretários de Estado e outros altos funcionários

como também, sobretudo, da avalanche de decretos que desde o primeiro

dia de governo foi precipitada sobre o país. Procurar uma

coerência estratégica nesse conjunto era uma tarefa árdua

que a cada passo se chocava com contradições que obrigavam a

abandonar hipóteses sem que se pudesse chegar a um esquema minimamente

rigoroso. A maior delas foi provavelmente a flagrante contradição

entre medidas que destroem o mercado interno para favorecer uma suposta onda

exportadora, evidentemente inviável diante do recuo da economia global.

A outra foi a subida das taxas de juro que comprimem o consumo e os

investimentos à espera de uma ilusória chegada de fundos

provenientes de um sistema financeiro internacional em crise – que a

única coisa que pode oferecer é a montagem de

Após a chegada de Maurício Macri à presidência em

alguns círculos académicos argentinos desencadeou-se a

reflexão acerca do "modelo económico que a direita estava a

tentar impor. Tratou-se não só de bisbilhotar os curricula vitae

de ministros, secretários de Estado e outros altos funcionários

como também, sobretudo, da avalanche de decretos que desde o primeiro

dia de governo foi precipitada sobre o país. Procurar uma

coerência estratégica nesse conjunto era uma tarefa árdua

que a cada passo se chocava com contradições que obrigavam a

abandonar hipóteses sem que se pudesse chegar a um esquema minimamente

rigoroso. A maior delas foi provavelmente a flagrante contradição

entre medidas que destroem o mercado interno para favorecer uma suposta onda

exportadora, evidentemente inviável diante do recuo da economia global.

A outra foi a subida das taxas de juro que comprimem o consumo e os

investimentos à espera de uma ilusória chegada de fundos

provenientes de um sistema financeiro internacional em crise – que a

única coisa que pode oferecer é a montagem de

Tudo isso agravou-se a partir da crise financeira de 2008, confirmando a

existência de uma

lumpen-burguesia global dominante

(resultado da decadência sistémica geral) cujos hábitos de

especulação e saqueio enlaçam-se com ascensões

militaristas que potenciam a sua irracionalidade. Os Estados Unidos

encontram-se no centro dessa perigosa fuga para a frente. A escalada militar no

Leste da Europa, Médio Oriente e Ásia do Leste, acompanhada por

sintomas claros de descontrole financeiro em que, por exemplo, o Deutsche Bank

acumula actualmente uns 75 milhões de milhões de dólares

em produtos financeiros derivados

Tudo isso agravou-se a partir da crise financeira de 2008, confirmando a

existência de uma

lumpen-burguesia global dominante

(resultado da decadência sistémica geral) cujos hábitos de

especulação e saqueio enlaçam-se com ascensões

militaristas que potenciam a sua irracionalidade. Os Estados Unidos

encontram-se no centro dessa perigosa fuga para a frente. A escalada militar no

Leste da Europa, Médio Oriente e Ásia do Leste, acompanhada por

sintomas claros de descontrole financeiro em que, por exemplo, o Deutsche Bank

acumula actualmente uns 75 milhões de milhões de dólares

em produtos financeiros derivados