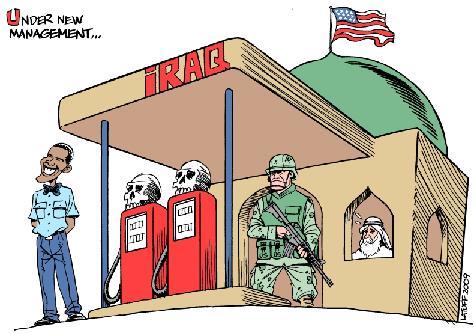

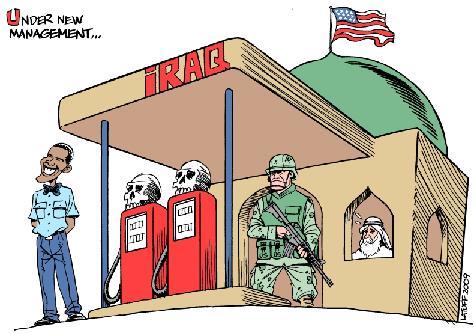

A colaboração portuguesa na agressão imperialista

Como é sabido, em final de 2004, Durão Barroso foi premiado com o

cargo de presidente da Comissão Europeia.

Como é sabido, em final de 2004, Durão Barroso foi premiado com o

cargo de presidente da Comissão Europeia.

Na altura, toda a gente relacionou o facto – e bem – com o apoio do

governo português, que ele chefiava, à política

norte-americana de guerra ao Iraque.

O servilismo demonstrado por Barroso perante o amigo George foi tão

evidente que os aspectos propriamente políticos da questão, que

envolvem as classes dirigentes do país, ficaram por vezes ensombrados

pelo comportamento pessoal da personagem.

No entanto, temos hoje provas de que a colaboração das

autoridades portuguesas com as expedições militares dos EUA

vão muito para além dos traços de carácter dos

figurantes que em determinado momento estão em funções.

Sabe-se que desde 2001, data do ataque ao Afeganistão, o

território português foi atravessado por um sem número de

voos da CIA em violação de todas as regras do direito

internacional e humanitário.

Sabe-se como a base das Lajes tem sido intensamente usada pelas forças

dos EUA para as agressões cometidas no Próximo e Médio

Oriente.

Sabe-se que desde a guerra contra a Jugoslávia (que agora fez 10 anos)

foram regularmente enviadas forças portuguesas para os teatros de guerra

abertos pelos norte-americanos: destacamentos militares ou militarizados, meios

aéreos, material de guerra, instrutores, quadros diplomáticos,

consultores diversos.

Ou seja, desde 1999, pelo menos, todos os governos portugueses e todas as

autoridades do Estado se comprometeram activamente, tanto por atitudes

políticas como por acções práticas, nas guerras

promovidas ou apoiadas pelos EUA.

Concretamente: António Guterres, Durão Barroso, Santana Lopes,

José Sócrates, Jorge Sampaio, Cavaco Silva – só para

citar as figuras cimeiras – comprometeram-se de um modo ou de outro com as

guerras na Jugoslávia, no Kosovo, no Afeganistão, no Iraque e

até no Líbano e na Palestina.

A "aliança transatlântica"

Já depois de haver sinais inequívocos de que a guerra no Iraque

estava perdida para os EUA, o apoio aos norte-americanos ganhou novo

fôlego e, decerto modo, novos contornos por parte da UE – e, por

arrasto, de Portugal.

Para os interesses das potências europeias, que concorrem com os EUA em

territórios comuns e por interesses semelhantes, a derrota

norte-americana no Iraque constitui um risco e uma oportunidade.

Risco porque um descalabro fragoroso ameaçaria a estabilidade de todo o

sistema capitalista-imperialista mundial; e oportunidade porque a necessidade

de apoio por parte dos EUA abriu à UE a possibilidade de colocar

condições aos seus concorrentes norte-americanos.

A UE segue assim a política de amparar os EUA na queda para evitar males

irreparáveis, ao mesmo tempo que lhe disputa os terrenos de caça.

Como se lembram, em inícios de 2006 o presidente Bush encomendou um

relatório sobre o Iraque a uma equipa de democratas e republicanos.

Logo em Setembro desse ano, o Relatório Baker-Hamilton deu conta do

pântano em que os norte-americanos estavam metidos, e da incapacidade de

dele saírem por si sós.

Soaram então na UE as trombetas da "aliança

transatlântica" – agora pela voz, não de Blair, de Aznar

e de Berlusconi, mas pela voz dos dirigentes de países que em 2003 se

tinham mostrado desagradados com iniciativa guerreira de Bush.

Na verdade, reconheça-se, as condições tinham mudado, a

ponto de os interesses das potências europeias poderem ser defendidos de

outra maneira.

Coube então a José Sócrates, nem mais, um papel não

negligenciável: em Dezembro de 2006, perante o Congresso do Partido

Socialista Europeu (cujos membros permaneciam na maioria avessos a colaborar

com Bush) lançou um apelo veemente à

"renovação da aliança estratégica entre a

Europa e os EUA". "Aliança estratégica", sublinho.

O apelo foi saudado de imediato. Por exemplo, um membro do Instituto

Português de Relações Internacionais incentivou a ideia com

este argumento significativo:

O relatório Baker, ao mostrar o descalabro norte-americano, representou

um "triunfo histórico" de "todos os movimentos radicais

anti-ocidentais" contra a "superpotência mundial". Urgia

portanto apoiar os EUA, na pessoa de Bush e dos republicanos, não sendo

possível esperar pelas eleições presidenciais de 2008 na

expectativa de uma vitória democrata, porque então poderia ser

tarde demais.

Ou seja, quando em 2003 os EUA resolveram lançar-se ao assalto do

Iraque, confiantes de que tinham força para o fazer praticamente

sozinhos, houve correntes das classes dirigentes europeias de então que

apostaram no apoio à aventura, calculando que poderiam tirar daí

alguns frutos. No nosso caso, foi Durão Barroso que fez o papel com a

complacência de Jorge Sampaio, contrariando uma bem expressiva

oposição da população portuguesa.

Três anos depois, quando a guerra se mostrou perdida para os EUA e

quando, portanto, seria a altura de fazer valer os princípios e as

razões dos que se opuseram à guerra, surgem outros representantes

das mesmas classes dirigentes que resolvem amparar os EUA – adiando, no

fundo, a solução definitiva da guerra, através de uma

espécie de reforma da política norte-americana no Iraque. Este

papel é, no nosso caso, desempenhado agora por José

Sócrates e pelo ministro Luís Amado, sob o olhar tolerante de

Cavaco Silva – fazendo de novo tábua rasa dos direitos da

população iraquiana e das razões dos que combateram a

agressão.

Não é só servilismo

Portanto: não é só servilismo o que move as autoridades

portuguesas; há da parte delas empenho político.

À luz deste empenho político, a importância da

colaboração portuguesa não pode ser medida pelo peso do

país nem pelo número de tropas enviadas.

Muita coisa se joga nas aparências.

Aparentemente, a liberdade de acção consentida aos

norte-americanos nas Lajes é só o cumprimento de um acordo.

Aparentemente, a tolerância com os voos da CIA resume-se à

concessão de mais umas escalas aéreas.

Aparentemente, o envio de destacamentos militares ou policiais, ou de

instrutores é só um auxílio à

pacificação e ao ordenamento do trânsito.

O julgamento que fazemos é político – leva em conta os

propósitos reais das intervenções militares e as suas

consequências tomadas no conjunto. A gravidade da cumplicidade portuguesa

mede-se pois pela dimensão inteira do crime em que colabora.

A ocupação do Iraque produziu nestes seis anos a completa

destruição física do país e a

desarticulação de todas as estruturas sociais. Isto traduz-se em

factos e em números pavorosos. Por exemplo:

- 5 500 intelectuais mortos ou presos

- 224 professores do secundário e 2334 professoras mortos

- 36 prisões com 400 mil presos (6500 menores e 10 mil mulheres)

- percentagem de detidos torturados: 100%

- 5 milhões de deslocados e refugiados

- 5 milhões de órfãos

- 3 milhões de viúvas

- 500 mil crianças sem abrigo

- 40% da população abaixo do limiar da pobreza

- corrupção instituída a partir de cima (só nos

ministérios da Defesa e Interior foram detectados 66 mil empregos

fantasmas por conta dos quais eram despendidos 5 mil milhões de

dólares por ano).

É este descalabro que está a ser apoiado pelas autoridades

portuguesas com o ar cândido de quem presta uma ajuda à

normalização da vida no Iraque.

Este apoio é na verdade um apoio à barbárie que acompanhou

a agressão ao Iraque nestes seis anos.

A Frente Nacional Iraquiana

Consequentemente – e aqui entro no segundo aspecto do que pretendo dizer

– este apoio aos EUA significa na realidade uma recusa de apoio aos

iraquianos. Por duas razões principais:

Uma é que o primeiro objectivo da população iraquiana

é ver-se livre da ocupação para poder reorganizar o

país e a vida de todos os dias. É esmagadora a percentagem de

iraquianos que – em sondagens, algumas organizadas pelos próprios

norte-americanos – rejeitam frontalmente a ocupação, vendo

nela a fonte das desgraças por que passam hoje.

Outra razão decorre do facto de existir, desde os primeiros meses de

ocupação, uma resistência (armada e não armada) com

largo apoio da população.

Essa resistência percorreu um caminho muito difícil por entre

divisões sectárias e confessionais, acções de

terror indiscriminado praticadas por grupos instigados e armados pelos

ocupantes ou por simples delinquentes, denúncia de

eleições fraudulentas, recusa de uma constituição

imposta de fora e de leis sem legitimidade.

É pouco divulgado entre nós que essa resistência,

multifacetada na sua origem, se consolidou e deu passos importantes no sentido

de se unificar e de criar estruturas de coordenação, sejam

operacionais sejam políticas.

A mais importante dessas estruturas esboçou-se desde finais de 2006 e

constituiu-se em 2007. Chama-se Frente Patriótica Nacional e

Islâmica e engloba organizações políticas e

militares, laicas e confessionais – entre as quais o Partido Baas

Árabe e Socialista, a Aliança Patriótica Iraquiana, o

Congresso Fundacional Iraquiano, comunistas, diversas

organizações patrióticas e dezenas de

organizações militares.

O programa comum desta Frente é o fim da ocupação, a

devolução da soberania ao povo iraquiano e a

reconstrução do país em bases democráticas e

laicas.

É, no fundo, um programa nacionalista-democrático semelhante aos

programas dos movimentos de libertação nacional dos

últimos 40-50 anos.

De uma forma geral, as diferentes forças patrióticas iraquianas

coincidem nos seguintes propósitos políticos:

- retirada total e incondicional das forças ocupantes como premissa da

devolução da soberania ao Iraque;

- formação de um governo provisório para gerir a

transição;

- elaboração de um novo texto constitucional;

- eleições gerais para referendar a nova

constituição e eleger uma assembleia nacional e um governo

legítimos.

A recusa das autoridades norte-americanas (e portuguesas) em reconhecer a

resistência iraquiana equivale, na época, à recusa em

reconhecer e negociar com as resistências vietnamita, ou angolana, ou

sul-africana, ou timorense, etc. É que a resistência iraquiana,

tal como estas outras resistências, hoje inquestionáveis, retira a

sua legitimidade do facto de representar o interesse colectivo da

população iraquiana: por se ter oposto à ilegalidade da

ocupação, por ter dado corpo ao direito de

insurreição que assiste a um povo privado da sua liberdade, por

ter formulado em propósitos políticos a via para a

reabilitação do Iraque.

A solução para a chamada "questão iraquiana"

passa por reconhecer a resistência e tratá-la portanto como o

legítimo interlocutor do povo do país.

Por isso insistimos em condenar no comportamento do governo e das autoridades

portuguesas tanto o apoio dado aos agressores norte-americanos e

britânicos, como o desapoio que isso implica em relação aos

legítimos representantes da população iraquiana – e

podemos dizer também por extensão: à

população afegã, libanesa, ou palestiniana.

Para terminar, cabe aqui reiterar o que a Audiência Portuguesa do

Tribunal Mundial sobre o Iraque concluiu nas duas sessões que realizou

em 2005 e em 2008 (e que lamentavelmente permanece actual):

- Condenar a invasão e a ocupação do Iraque e o apoio e

colaboração prestados pelos sucessivos governos de Portugal aos

agressores;

- Exigir ao Governo português a explícita e frontal

demarcação da política seguida pelos EUA no Iraque,

recusando a utilização da base das Lajes para fins de

manutenção da ocupação do Iraque, e desenvolvendo

esforços políticos e diplomáticos para repor a legalidade

internacional no Iraque, a começar pela retirada dos ocupantes,

nomeadamente das forças militarizadas portuguesas.

28/Março/2009

Intervenção em Médio Oriente: ocupação e

resistência. Colóquio pelo 6º aniversário da

invasão do Iraque, 13/Abril/2009

[*]

Membro do Tribunal Iraque

O original encontra-se em

http://tribunaliraque.info/pagina/artigos/depoimentos.html?artigo=421

Este artigo encontra-se em

http://resistir.info/

.

|

Como é sabido, em final de 2004, Durão Barroso foi premiado com o

cargo de presidente da Comissão Europeia.

Como é sabido, em final de 2004, Durão Barroso foi premiado com o

cargo de presidente da Comissão Europeia.