Conseguiria Keynes evitar o colapso?

O multiplicador marxista apresenta-se

por Guglielmo Carchedi

[*]

Para Marx, a causa próxima das crises é a queda da taxa

média de lucro (TML).

[1]

Um número cada vez maior de estudos tem demonstrado que esta tese

não apenas é logicamente consistente, como também

está suportada por evidência empírica robusta e crescente.

[2]

Se a queda da TML é a causa do colapso, este terminará apenas

quando a rentabilidade recuperar numa trajetória de crescimento

sustentado. Nesse caso, a questão é: podem as políticas

keynesianas restaurar a rentabilidade da economia? Poderão elas evitar o

colapso?

Antes de mais: o que são políticas keynesianas? Em primeiro

lugar, são políticas económicas públicas, induzidas

pelo Estado. Em segundo lugar, podem ser políticas de

redistribuição ou de investimento. Terceiro, devem ser

financiadas pelo capital e não pelo trabalho: se forem financiadas pelo

trabalho são políticas neoliberais. Quarto, no caso das

políticas públicas de investimento, pode tratar-se de

políticas civis (sobretudo obras públicas tais como autoestradas,

escolas, hospitais, etc., de modo a evitar competição com os

sectores privados já em dificuldades económicas), ou militares.

Não vou ocupar-me do "keynesianismo militar", dado que

presentemente não é isso que os economistas keynesianos

propõem para acabar com a crise. Alguns podem pensar que uma grande

guerra é de facto a única via de saída para a

depressão. Isto constitui, porém, uma aberta admissão da

monstruosidade do sistema. Nesse caso, porquê salvá-lo? O que

segue refere-se, portanto, apenas às políticas keynesianas civis.

Redistribuição induzida pelo Estado

Suponhamos que o Estado produz uma redistribuição do valor

orientada do capital para o trabalho através de legislação

favorável a este último, de tributação progressiva,

etc. Evidentemente, o que importa é o resultado líquido destas

políticas. Se o Estado corta nos impostos sobre o trabalho, mas

também reduz os gastos públicos em serviços como

saúde e educação, ou bem o trabalho paga por estes

serviços, por conseguinte neutralizando o efeito que o crescimento

salarial tem no consumo, ou então o maior consumo é neutralizado

pelos menores gastos públicos em serviços pró-trabalho.

Vamos assumir, portanto, que os salários líquidos (diretos,

indiretos e diferidos) aumentam. Mais bens de consumo são vendidos e os

trabalhadores consomem mais. É por isso que se assume que estas

políticas são pró-trabalho. Supostamente, a venda de bens

de consumo acumulados estimula a produção de meios de consumo.

Isto deveria gerar procura de meios de produção. Um ciclo

ascendente começaria. E é por isso que se supõe que estas

políticas também seriam pró-capital. Quer o trabalho quer

o capital ganhariam. Este é o fundamento do keynesianismo reformista, ou

de colaboração de classes.

Mas será que o maior consumo dos trabalhadores realmente causa uma maior

produção de bens de consumo, e depois também de bens de

produção, gerando portanto maior emprego e crescimento

económico? Suponhamos que alguns bens de consumo permanecem por vender.

Esta é a hipótese subjacente ao intervencionismo keynesiano

(falta de procura). Neste caso, salários mais elevados causam o

escoamento dos bens de consumo até então por vender, não

uma maior produção desses bens. A redistribuição

keynesiana falha nos seus próprios termos, nos termos de

produção induzida pela procura, e portanto emprego e retoma.

O capitalismo, porém, prospera não se a produção

aumenta, mas se rentabilidade aumenta. Uma vez a rentabilidade introduzida no

esquema, tudo muda. Se um capitalista não consegue vender a sua

produção, sofre uma perda. Se mais tarde, devido a

salários mais elevados, estas mercadorias são vendidas, os lucros

até então não realizados são-no. Os lucros e as

perdas compensam-se reciprocamente. Mas a rentabilidade cai. A prova requer

três passos.

a) Consideremos o sector produtor de meios de consumo. Na mais favorável

das hipóteses para o argumento keynesiano, a totalidade do aumento

salarial é gasto (em bens de consumo). Este sector por um lado sofre a

perda devida a salários mais elevados, mas por outro lado consegue

vender meios de consumo até então não escoados, e por um

preço igual. O numerador da taxa de lucro permanece inalterado. Todavia,

o denominador sobe, devido ao investimento mais elevado em capital

variável. O consumo dos trabalhadores aumenta, mas a taxa de lucro cai.

b) Consideremos de seguida o sector produtor de meios de

produção. O seu numerador diminui (por causa de salários

mais elevados e portanto lucros mais reduzidos) e o denominador aumenta (por

causa de maior investimento em força de trabalho). Também neste

sector o consumo dos trabalhadores aumenta, mas a taxa de lucro cai.

c) Finalmente, os salários mais elevados no sector produtor de meios de

produção conduzem a maiores procura e consumo dos trabalhadores

deste sector, e portanto um lucro extraordinário do sector produtor

desses meios de consumo. A perda do sector I [produção de meios

de produção] e o ganho no sector II [produção de

meios de consumo] compensam-se mutuamente.

Os numeradores dos dois sectores regressam ao valor original. Todavia, os

denominadores aumentaram. A taxa média de lucro (TML) para os dois

sectores cai. Seguem-se dois pontos. Primeiro, os salários e portanto o

consumo podem crescer sem que os lucros (mas não a TML) caiam. Segundo,

a produção não aumenta. O que aumenta é a

realização/venda das mercadorias previamente produzidas. Em suma,

o consumo dos trabalhadores aumenta, mas a produção permanece a

mesma e a TML cai. A redistribuição keynesiana falha no seu

próprio terreno, a produção, mas também no terreno

da rentabilidade; o aumento do consumo dos trabalhadores e o agravamento da

crise são os dois lados da mesma moeda.

Suponhamos agora que todos os salários continuam a crescer até ao

ponto em que todos os bens de consumo são vendidos. Dado que existe

procura suficiente, não há necessidade de

intervenção keynesiana. Todavia, não é verdade que

um crescimento subsequente dos salários estimularia uma

produção extraordinária de meios de consumo? Não. A

produção aumenta se, em simultâneo, a rentabilidade aumenta

e existe procura para o output extra, isto é, se a mais-valia extra pode

simultaneamente ser produzida e ser realizada. A produção

não aumenta se uma destas condições não é

satisfeita.

Salários mais elevados aumentam a procura para bens de consumo, mas ao

mesmo tempo reduzem a taxa de lucro. Alguns capitalistas podem decidir aumentar

a produção até mesmo com taxas mas reduzidas de

rentabilidade. Mas nalgum momento, apesar dos seus esforços, a

produção da economia diminui. De facto, se os lucros caiem, (a)

menos mais-valia pode ser gerada e portanto reinvestida e as reservas

não são investidas em atividades cuja rentabilidade continua a

decrescer, e (b) em resultado dos salários mais elevados, os

capitalistas mais fracos entram em bancarrota e cessam a

produção. Segue-se que os capitalistas tomados em conjunto

reduzem a sua produção apesar duma maior procura acrescida e

apesar dos seus esforços para satisfazer essa procura.

Por conseguinte, a equação:

salários mais elevados = mais consumo

está correta. Todavia, a equação:

maior consumo = maior produção

está errada porque (a) no caso das vendas dos produtos remanescentes, os

salários mais elevados não afetam a produção

(só a realização de mercadorias já produzidas

é promovida) enquanto a rentabilidade cai e (b) a partir do ponto em que

todo o output foi vendido, salários mais elevados fazem diminuir a

rentabilidade e portanto a produção. Está última

resulta ou inalterada ou diminuída, mas a rentabilidade diminui em ambos

os casos. Os salários mais elevados não podem suprimir o colapso,

mas apenas agravá-lo. A medicina keynesiana é pior do que a

doença.

O acima exposto lançou luz sobre a diferença essencial entre a

abordagem keynesiana e a marxista. Contrariamente a esta última, para

aquela a rentabilidade não é a determinante essencial da

produção. A abordagem keynesiana inverte a ordem de causalidade.

Nela, a rentabilidade é uma consequência de maior

produção induzida pela procura, uma consequência de maior

produção física induzida por maior consumo. Na abordagem

marxista, maior produção é a consequência de maior

rentabilidade. As consequências teóricas, políticas e

ideológicas são de longo alcance.

Se uma maior procura (induzida por salários mais elevados) estimulasse a

produção, a economia tenderia para um ponto no qual, em virtude

da redistribuição pró-trabalho, uma maior procura e uma

maior oferta se encontrariam. Este é o ponto em que o crescimento e o

equilíbrio se conjugam. Isto é uma ilusão da economia

convencional. Todavia, se a maior procura induzida por salários mais

elevados não estimula a produção, antes causa a sua queda

em virtude da queda da rentabilidade, a procura e a oferta não se

encontram e nenhum ponto de equilíbrio pode ser alcançado. Para

contrariar a rentabilidade decrescente, os salários teriam de crescer de

novo. O resultado é uma sequência decrescente de pontos de

não-equilíbrio entre a procura e a oferta, os quais são

outros tantos estádios a caminho da crise. Ao contrário do que

afirma a abordagem keynesiana, salários mais elevados à custa do

capital contribuem não para o movimento rumo ao equilíbrio e

crescimento, mas para o movimento rumo a depressão e crises.

Esta conclusão é importante para a política

económica, porque mostra que políticas visando o estímulo

ao crescimento através duma redistribuição

pró-trabalho estão destinadas a falhar. Mas esta conclusão

também é importante dum ponto de vista teórico e

político porque, negando que o sistema, dado um conjunto apropriado de

políticas redistributivas, possa tender para o equilíbrio e o

crescimento, também negamos que o sistema seja (ou possa ser tornado)

racional. A economia burguesa, por outro lado, mantém que o sistema

está num, ou tende para um, equilíbrio a níveis mais

elevados de produção e de consumo, e que portanto ele é

racional. Se isto fosse verdade, as consequências para as lutas dos

trabalhadores seriam devastadoras, porque a luta contra o sistema se tornaria

uma luta contra um sistema racional, e portanto uma luta meramente

"espontaneísta" e irracional. Mas se o sistema é

irracional porque tende para crises apesar de políticas keynesianas (ou

outras), a luta dos trabalhadores é a manifestação

consciente do movimento objetivo da economia rumo a crises.

De forma alternativa, o Estado pode induzir uma redistribuição do

valor do trabalho para o capital através de salários decrescentes

e outras medidas. Estas são políticas neoliberais, o oposto das

keynesianas. Todavia, elas devem ser brevemente consideradas. Um corte de

salários aumenta a rentabilidade. Mas ao mesmo tempo reduz a procura de

bens de consumo. Neste caso, os capitalistas reduzem o seu output não

porque o lucro cai, mas porque a procura cai. Mas não deveria a

rentabilidade acrescida reavivar a economia apesar de menores procura e

produção? Não poderiam maiores lucros relativamente ao

capital investido ser obtidos com base num mais reduzido nível de

produção?

Numa crise, a procura de bens de consumo cai devido a salários mais

baixos, os lucros extraordinários obtidos a partir dos salários

mais baixos não são reinvestidos nesse sector e portanto

não conseguem estimular o investimento na produção de

meios de consumo. Mais ainda, o capital não desinveste no sector II

investindo no sector I, porque a rentabilidade também diminui no sector

I. Os lucros extraordinários são, ou colocados de lado como

reservas, ou investidos nos sectores improdutivos (comércio,

finança e especulação), nos quais a rentabilidade é

mais elevada (mas só na medida em que bolha especulativa não

rebente), ou então deslocados para países em que podem ser

reinvestidos mais rentavelmente. Nalguns países mais do que noutros,

podem também alimentar corrupção, criminalidade e

ineficiências (a Itália é um caso típico). Em

qualquer caso, estre lucros extra não conseguem pôr a economia de

novo em andamento.

Também o Estado contribui, fazendo divergir valor dos sectores

produtivos. Na presente conjuntura, dados os valores elevados da dívida

pública, o valor extraordinário de que o Estado se apropria (por

exemplo, através de maior tributação) é usado para

diminuir as perdas do Estado ou do capital financeiro. Os economistas

keynesianos percebem a "austeridade" induzida pelo Estado (uma

palavra ideologicamente carregada que devia ser cuidadosamente evitada)

enquanto causa da crise ou do seu aprofundamento. Na realidade, a

depressão do consumo (salários mais reduzidos) é a

consequência da rentabilidade declinante, representando uma tentativa do

capital privado de, através do Estado, restaurar a TML.

Em suma, as políticas neoliberais não são a causa do

colapso (elas são a consequência do colapso, um dos fatores

compensatórios da queda da TML) e falham essa tentativa simplesmente na

medida em que os lucros são desviados dos investimentos produtivos e

não, conforme é defendido pelos autores keynesianos, porque os

cortes de salários reduzem o consumo. O dilema "austeridade"

versus crescimento (medidas de política pagas pelo trabalho ou pelo

capital) como remédio para o colapso é falso. Nem

políticas pró-trabalho nem políticas pró-capital

podem evitar o colapso. Isto pode ser empiricamente consubstanciado.

Considere-se o seguinte.

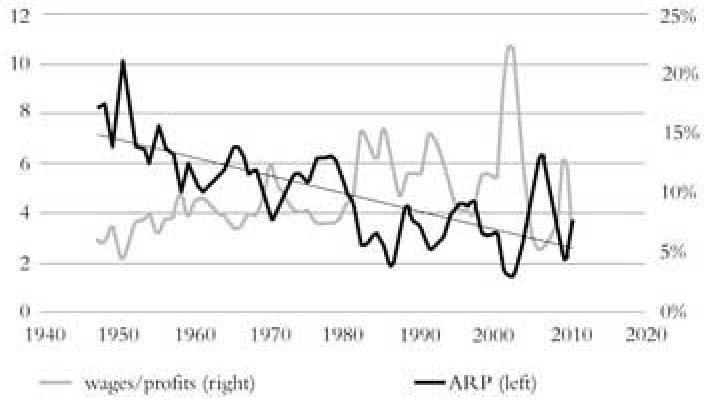

Figura 1: A parte do trabalho e a TML nos sectores produtivos dos EUA

Este quadro mostra que até 1986 os salários subiram relativamente

aos lucros e a TML, de acordo com o postulado por Marx mas não de acordo

com o "subconsumismo" keynesiano. De 1987 até 2009 os

salários desceram relativamente aos lucros e a TML subiu, de novo de

acordo com Marx mas não com o "subconsumismo" keynesiano. Mas

a tendência da TML permaneceu de queda no conjunto do período.

Quer redistribuições pró-trabalho quer pró-capital

foram incapazes de impedir a TML de descer tendencialmente.

Investimentos induzidos pelo Estado

O argumento principal para as políticas keynesianas não é

a redistribuição, mas o investimento induzido pelo Estado. Por

via de regra, os autores (incluindo marxistas) que advogam políticas de

investimento público como via para evitar o colapso omitem um aspeto

fundamental, nomeadamente quem é suposto financiar esses investimentos

(ser nota 4, infra). Existem duas possibilidades: investimentos públicos

financiados pelo capital ou financiados pelo trabalho. Vou considerar apenas o

investimento público financiado pelo capital, dado que investimentos

financiados pelo trabalho não são o que os autores keynesianos

propõem para evitar o colapso.

Distingamos entre sector I, produtor de obras públicas, e sector II, o

resto da economia. O valor excedentário ou mais-valia, M, é

apropriado (por exemplo, tributado) pelo Estado no sector II e canalizado para

o sector I com vista à produção de obras públicas.

[3]

Em vez de tributar a mais-valia, o Estado pode apropriar-se de reservas

não utilizadas. Mas, no que se refere ao capital, isso é uma

perda e portanto uma dedução à mais-valia. Tendo-se

apropriado de M a partir do sector II, o Estado paga ao sector I um certo

lucro, L, e avança o resto, M-L, ao sector I para a

produção de obras públicas.

Consideremos primeiro os efeitos para o Estado. Este recebe obras

públicas do sector I pelo valor de M-L+L', onde L' é o excedente

gerado no sector I (quer L' seja igual a L ou não). O sector I realiza

os seus lucros, porque recebeu L do Estado, ao passo de L' pertence ao Estado.

Como é que o Estado realiza M-L+L', o valor total incorporado em obras

públicas? Em capitalismo o valor é realizado somente se e quando

estiver metamorfoseado em dinheiro, através da venda do valor de uso em

que está incorporado. Dado que o Estado não vende obras

públicas (a menos que as privatize, mas isso sai do âmbito da

presente análise), resulta que o valor permanece potencial, enredado em

valor de uso não vendido. Todavia, as obras públicas podem

realizar o seu valor duma forma diferente. O seu valor de uso é

consumido pelos utilizadores das instalações, os quais, em troca

dessa utilização, têm de pagar em princípio pela

fração do valor contido nas obras públicas que consomem.

Uma vez que as obras públicas são completamente consumidas, o

Estado recebe M-L+L'. O Estado realizou o valor potencial das obras

públicas, cobrando ao capital e ao trabalho pela sua

utilização. Estas taxas são uma redução

indireta de salários e de lucros. O Estado ganhou M-L+L', o sector I

ganhou L, o sector II perdeu M e o sector privado ganhou M-L. Consideremos os

efeitos sobre a TML. O sector II perde M, mas o sector I ganha L. Em suma, o

capital privado perde M-L para o Estado. O numerador da TML decresce

precisamente isso. A TML cai. Mas isto não é o fim da

história. O valor capitalizado adiantado pelo Estado, M-L, é

investido pelo sector I. De modo a determinar o efeito deste investimento na

rentabilidade, precisamos apresentar aquilo a que vou chamar o multiplicador

marxista.

Para produzir obras públicas, o sector I compra força de trabalho

e meios de produção a outras empresas em ambos os sectores. Pelo

seu lado, estas empresas comprometem-se em compras subsequentes de meios de

produção e de força de trabalho. Este efeito

múltiplo repercute em cascata sobre o conjunto da economia. Na

hipótese mais favorável para o argumento keynesiano, os

investimentos induzidos pelo Estado são suficientemente grandes para

absorver primeiro os bens por vender, e depois estimular nova

produção. Dado que as empresas envolvidas neste efeito em cascata

têm diferentes composições orgânicas, três

casos são possíveis:

a) M-L, o investimento inicial do sector I, mais o efeito acumulado no conjunto

da economia, é tal que constitui uma secção representativa

da economia global. Nesse caso, a taxa de lucro gerada por ele é igual

à média da economia. A TML depois destes investimentos não

se altera. Nem se altera o emprego. A política falha.

b) Alternativamente, a cadeia de investimentos trava num ponto em que a

composição orgânica de todos os capitais investidos

(incluídos os iniciais) é mais elevada do que a inicial. Nesse

caso a TML cai. O emprego também cai. De novo, a política falha.

A razão pela qual a composição orgânica mais elevada

deste agregado piora a crise é que os investimentos extra se dirigiram

predominantemente para as empresas mais eficientes (as que têm uma

composição orgânica mais elevada). Vendendo o seu output

mais elevado ao mesmo preço que o output mais reduzido das atrasadas,

aquelas empresas apropriam-se de valor destas e em determinado momento

expulsam-nas do mercado, dessa forma agravando a crise.

c) No caso oposto, em que a composição orgânica cai como

resultado destes investimentos, a TML e o emprego aumentam. Mas nesse caso a

política keynesiana ajudou os capitais menos eficientes, aqueles de

menor composição orgânica e menor eficiência, a

sobreviver. Neste caso, a política adia o colapso em vez de acabar com

ele.

Note-se que os três possíveis resultados não são

opções políticas que possam ser influenciadas pela

política estatal. Uma vez que o capital público inicial foi

investido, o resultado final em termos de composição

orgânica e de TML depende do funcionamento espontâneo do sistema,

isto é, de quais capitais recebem encomendas de outros capitais. O

Estado pode influenciar apenas o primeiro passo, encomendando investimentos

públicos a capitais de baixa composição orgânica.

Mas então, e como no caso acima, ajuda a fazer crescer a rentabilidade,

mas também a manter os capitais menos eficientes à tona.

Mas à parte isso, o resultado mais provável é um

crescimento na composição orgânica combinada, e portanto

uma queda na TML, porque cada capital tenderá em cascata a comprar o

material de que necessita aos fornecedores mais baratos. Estes são

habitualmente os mais eficientes, aqueles cuja composição

orgânica é alta relativamente à média. O

investimento adicional induzido pelo investimento inicial Estado irá

predominantemente para estes sectores. A composição

orgânica cresce e a TML cai. Em suma, como resultado de um investimento

induzido pelo Estado, ou a rentabilidade média cai ou, se se eleva, os

capitais menos eficientes são artificialmente mantidos vivos. A crise

é ou piorada ou adiada. E se ela for adiada, o capital não pode

autodestruir-se e a retoma é assim adiada. Em nenhum dos casos a

economia reinicia.

Para além do multiplicador marxista, as políticas estatais de

redistribuição e/ou investimento deparam-se com um outro

obstáculo. Elas são possíveis quando o capital privado

consegue suportar a perda de mais-valia (ou de reservas). Mas quando o capital

se afunda na crise, quando a rentabilidade cai, o seu financiamento torna-se

crescentemente problemático. Estas políticas podem ser aplicadas

onde são menos necessárias, e não podem ser usadas onde

são mais necessárias. Isto mostra quão irrealista é

o apelo, inclusive de proeminentes marxistas, para uma vaga maciça de

redistribuição e/ou de investimento induzidos pelo Estado, nas

presentes condições económicas, enquanto forma de

saída da crise.

[4]

Alguns autores keynesianos sugerem estimular a procura não

através de redistribuição nem através de

investimentos, mas através do acréscimo da quantidade de moeda. A

assunção é que a causa última das crises é

falta de procura, de modo que mais dinheiro em circulação deveria

estimular a procura. O argumento contra esta visão não consiste

tanto em saber se tais políticas são inflacionárias (como

defendem os economistas "austríacos") ou não.

A objeção é antes que, imprimindo dinheiro, aumentamos a

representação do valor mais do que o próprio valor. A

economia não pode recomeçar se a mais-valia produzida

relativamente ao capital investido permanece inalterada. Para além

disso, imprimindo e distribuindo dinheiro, redistribuímos capacidade

aquisitiva. Mas já vimos que nem redistribuições

pró-trabalho nem redistribuições pró-capital

conseguem evitar o colapso. A noção de que crédito

é dinheiro é quase universalmente aceita, mas está

fundamentalmente errada. Criando crédito, não se "cria

dinheiro a partir de nada", uma proposição absurda. A partir

de nada não se pode criar nada. Através da simples

criação de crédito cria-se dívida. Por conseguinte,

a crise é adiada até ao pagamento da dívida.

Esta é uma das razões pelas quais o Estado pode decidir contrair

empréstimos como forma de obter o capital necessário para as

obras públicas, em vez de o obter expropriando o capital. Todavia,

nalgum ponto as dívidas devem ser pagas. O argumento keynesiano é

de que as dívidas podem ser pagas quando, em resultado destas

políticas, a economia entra em retoma e a apropriação da

mais-valia necessária para os pagamentos da dívida não

ameaça a retoma. Mas isto é uma auto-ilusão piedosa.

De facto, vimos que o investimento público financiado pelo capital

não pode reiniciar a economia: quando muito, pode adiar a

explosão da crise. Nesse caso, se quer políticas

pró-capital quer políticas pró-trabalho são

impotentes contra o colapso, a crise deve seguir o seu curso até que ela

própria produza as condições da sua solução.

Isto corresponde à destruição de capital. Só quando

suficientes capitais (mais atrasados) tiverem sido destruídos (tiverem

ido à bancarrota) poderão as unidades produtivas mais eficientes

recomeçar a produzir numa escala mais alargada. Segue-se que, se estas

políticas quando muito adiam a explosão da crise, estas

também adiam a retoma. Atrasando a retoma, estas políticas

são um obstáculo ao, mais do que uma condição do,

pagamento pelo Estado da sua dívida.

[5]

A tese de que políticas estatais de redistribuição e

investimento, possivelmente através de empréstimos

contraídos pelo Estado, poderiam iniciar uma retoma sustentada,

assumindo-se que a escala seria suficientemente larga, não é

apenas teoreticamente inválida (ver acima), mas também

empiricamente falha de substância. O exemplo habitualmente mencionado

é o período longo de prosperidade que se seguiu à Segunda

Guerra Mundial, os chamados Anos Dourados do capitalismo. Supostamente, o

contrair de empréstimos pelo Estado norte-americano teria possibilitado

a este último o financiamento de políticas keynesianas e portanto

o iniciar do longo período de estabilidade. Na realidade, a

dívida federal bruta dos EUA enquanto percentagem do PIB diminuiu

continuadamente durante os Anos Dourados, de 121.7 por cento em 1946 para 37.6

por cento em 1970. O grande efeito de prosperidade ficou a dever-se à

reconversão, isto é, à reconstituição do

capital civil, e à libertação de poder aquisitivo pendente

que se seguiu à guerra.

[6]

As lições para os trabalhadores

O antes aduzido não deve ser argumentado para defender que o trabalho

seja indiferente a políticas estatais de redistribuição

e/ou investimento financiadas pelo capital. Pelo contrário, o trabalho

devia lutar fortemente por essas políticas. Mas esta luta devia ser

orientada não por uma perspetiva keynesiana, mas por uma adequada

perspetiva marxista.

A abordagem keynesiana considera as respetivas políticas como uma forma

de melhorar quer a condição do trabalho quer a

condição do capital, uma forma de contrariar ou evitar o colapso.

Duma perspetiva marxista, as políticas de distribuição e

investimento politicamente induzidas e financiadas pelo capital não

necessitam ser keynesianas, isto é, não precisam de transportar o

conteúdo ideológico ligado à palavra, a comunidade de

interesses entre as duas classes principais. A perspetiva marxista sublinha (a)

que estas políticas podem melhorar a condição do trabalho,

mas são impotentes para conter a crise, quando muito podem

adiá-la; e (b) o potencial político destas políticas.

Através da luta do trabalho por melhores condições de vida

e de produção, a consciência pode emergir entre os

trabalhadores de que cada vez que estas políticas são pagas pelo

capital este último sai enfraquecido quer económica quer

politicamente, e de que o trabalho pode aproveitar isso para enfraquecer o jugo

do capital.

Da perspetiva marxista, a luta pela melhoria das condições do

trabalho e a sedimentação e acumulação da

consciência e do poder antagonísticos do trabalho através

desta luta devem ser os dois lados da mesma moeda. Esta constitui a sua real

importância. Elas não podem impedir o colapso, mas podem

seguramente melhorar a condição do trabalho e, enquadradas numa

perspetiva adequada, promover o fim do capitalismo.

Notas

1: A queda da TML é a causa próxima, dado que ela própria

é causada pela competição tecnológica, isto

é, pela introdução de novas tecnologias capital-intensivas

(ou "poupadoras de trabalho"), mas incrementadoras da

eficiência.

2: Ver Carchedi, 2011a; Carchedi, 2011b; Roberts, 2012, bem como a literatura

indicada nestas obras. Marx define a taxa de lucro como s/(c+v), onde s

representa a mais-valia ou excedente, c o capital constante (isto é, o

capital investido em meios de produção) e v é o capital

variável

(isto é, o capital investido em força de trabalho, em termos

gerais equivalente aos salários). Portanto, s é o numerador e

(c+v) é o denominador da equação da taxa de lucro. A taxa

de lucro depende da taxa de mais-valia (s/v) e da composição

orgânica do capital (c/v).

3: Isto é uma simplificação. O Estado apropria-se de

mais-valia, por exemplo através de impostos, de ambos os sectores. O

argumento é que o sector I recebe mais valor excedentário para

investir do que aquele que perde para o Estado.

4: Por exemplo, tal como Alan Freeman defende, "se o Estado

disponibilizar, para tantas pessoas quantas as necessárias, as

capacidades que o capitalismo produziu, entrando em todos os âmbitos em

que a propriedade privada não entra, a crise acabará" –

Freeman 2009. Pelo contrário, a crise ou se aprofundará ou

será adiada. Anwar Shaikh também pensa que o investimento

público direto pode tirar a economia da crise. Isto estimularia a

"procura, uma vez garantido que as pessoas assim empregues não

poupam o rendimento nem o utilizam para amortizar a dívida" –

Shaikh, 2011. À parte a natureza irrealista das assunções

de que as pessoas não poupam e não amortizam as dívidas,

dado que os bancos precisam das poupanças dos trabalhadores e o default

da dívida significa principalmente default da dívida

bancária, isto constitui a receita segura para a crise financeira.

Similarmente, Foster argumenta que "Teoricamente, qualquer crescimento da

despesa pública nesta altura ajuda a suavizar a queda e contribui mesmo

para a eventual restauração do crescimento económico"

– Foster, 2009. Estas propostas e outras similares têm uma

característica comum: não se referem elas mesmas a quem deveria

financiar estas políticas. Mas, à parte o seu defeito

macroscópico, dado que a economia sai da crise através de

destruição de capital, estas políticas atrasam mais do

previnem o desencadear da crise.

5: Não existe afinidade entre esta conclusão e a "escola

austríaca". As diferenças são

irreconciliáveis. Para mencionar apenas duas das mais importantes: para

a "escola austríaca" a economia, se não for estorvada,

tende para o equilíbrio (em vez de tender para crises, como com Marx) e

a intervenção estatal é a causa das crises (em vez de ser

uma das múltiplas contra-tendências, como com Marx).

6: Ver Carchedi, 2011b.

Referências

Carchedi, Guglielmo, 2011a, Behind the Crisis: Marx's Dialectics of Value and

Knowledge (Brill).

Carchedi, Guglielmo, 2011b, "Behind and Beyond the Crisis",

International Socialism 132, (autumn),

www.isj.org.uk/?id=761

Foster, John Bellamy, 2009, "Keynes, Capitalism and the Crisis",

interview by Brian Ashley,

www.zcommunications.org/keynes-capitalism-and-the-crisis-by-john-bellamy-foster

Freeman, Alan, 2009, "Investing in Civilization", MPRA,

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/26807/1/MPRA_paper_26807.pdf

Roberts, Michael, 2012, "A World Rate of Profit",

thenextrecession.files.wordpress.com/...

Shaikh, Anwar, 2011, "The First Great Depression of the 21st

Century", Socialist Register 2011 (Merlin).

08/Outubro/2012

[*]

Investigador do Departamento de Teoria Económica e Econometria da Universidade

de Amsterdam.

Obras do autor

.

O original encontra-se em

http://www.isj.org.uk/index.php4?id=849&issue=136

. Tradução de JCG.

Este artigo encontra-se em

http://resistir.info/

.

|