As limitações da política de combate à pobreza no

governo Lula

por Rosa Maria Marques

[1]

e Áquilas Mendes

[2]

É preciso sonhar,

mas com a condição de crer em nosso sonho,

de observar com atenção a vida real,

de confrontar a observação com nosso sonho,

de realizar escrupulosamente nossas fantasias”

(Lênin - Que fazer?)

Introdução

Houve um tempo em que essas palavras, impressas em cartazes coloridos, eram

avidamente procuradas pelos trabalhadores, durante as assembléias do

final dos anos 1970 e no início dos anos 1980. Depois, as legendas foram

mudadas, pois estava em curso a construção do "sonho"

que tomou o nome de Partido dos Trabalhadores (PT). Passados 22 anos de sua

fundação, eis que o PT, em 2002, finalmente, elegeu Lula para

presidente da República. O sonho, antes de alguns, havia sido adotado

por 53 milhões de brasileiros que viam na eleição de Lula

a possibilidade de, finalmente, o país começar a mudar,

independentemente do que era dito na campanha eleitoral e do que estava escrito

em seu programa. Desejo de mudança que significava a ruptura com o

passado, pois parecia não ser mais possível a continuidade do

consórcio entre as oligarquias locais e os "donos do mundo",

tal o nível da exploração dos trabalhadores, a

desigualdade de renda e do patrimônio, e a deterioração dos

serviços públicos, os mais elementares, tais como

educação e segurança.

Nem bem assumido o poder, aquele que havia sido eleito para mudar mostrou-se

mais eficiente na condução da continuidade, do que os

próprios representantes das classes dominantes brasileiras. Para isso

contava com o apoio da maioria das direções sindicais, incluindo

a Central Única dos Trabalhadores (CUT), com a força do PT e com

um incontável

número de militantes que passaram a integrar o aparelho do estado

federal. Pela primeira vez na história brasileira vimos, de forma

escancarada, a criação de um verdadeiro amálgama entre

governo, sindicatos e partido, o dos "trabalhadores". Esse

amálgama, que se traduziu no rolo compressor que passou por cima das

posições históricas dos movimentos sindical e sociais, foi

que possibilitou a aprovação da reforma da previdência

social dos servidores públicos; a mudança do processo

decisório sobre questões do sistema financeiro nacional, o que

poder vir a facilitar o surgimento da tão falada autonomia do Banco

Central; a manutenção de elevadas taxas de juros reais, entre

outras. A facilidade com que essas proposições foram aprovadas

deveu-se ao fato de que a capacidade de resistência dos trabalhadores

tornou-se quase nula, pois estavam manietados como um dos resultados do

entrelaçamento entre governo, sindicato e partido. Foi essa facilidade

de assumir a agenda neoliberal e fazer passar suas proposições,

posto que as classes dominantes já tinham esgotado sua capacidade disso

fazer diretamente, que as levou a apoiarem financeira e abertamente sua

eleição.

E a razão desse apoio não tardou a se manifestar. No campo

estritamente da proteção social, mal assumido o governo, Lula

encaminhou proposta ao Congresso Nacional que modificava as

condições de acesso e o nível das aposentadorias dos

servidores públicos, além de instituir uma

"contribuição" sobre as aposentadorias, ferindo um

princípio básico da política social. Ao mesmo tempo,

concretizando o que já havia sido anunciado tão logo saiu o

resultado da eleição, definiu como prioritário o combate

à pobreza, o que seria feito através do chamado Fome Zero.

O objetivo deste artigo é analisar no que consiste o combate à

pobreza desenvolvido pelo presidente Lula. Para isso, em primeiro lugar,

descreve-se o sistema de proteção social existente no Brasil,

pré-existente a sua ascensão ao poder e, por isso, fruto de

construção anterior a seu governo. Numa segunda parte, analisa-se

o programa carro-chefe do governo na área social, teoricamente

desenvolvido para combater a pobreza. Depois, descreve-se os principais

traços do mercado de trabalho e da distribuição de renda

no Brasil, com o intuito de se ter um parâmetro para avaliar a

importância dos mecanismos de transferência de renda hoje

existentes no país. Por último, apresenta-se as

conclusões.

1 – A garantia de renda no campo da segurança Social

1.1 – A renda mínima na Previdência Social

"O movimento político e social contra a ditadura militar - que

culmina na democratização do país e na ascensão

à presidência da república de José Sarney, em 1985

– teve na discussão e elaboração de uma nova

constituição importante momento, mobilizando as

atenções do conjunto da nação. Estava em jogo a

definição das bases do novo regime, agora democrático.

Entre essas bases, a questão social assumiu importância

ímpar, pois se fazia necessário dar passos concretos para

resgatar a enorme dívida social herdada do regime anterior"

(Marques e Mendes, 2005, p. 4).

Entre os vários avanços introduzidos na

Constituição de 1988, um dos mais importante foi o

estabelecimento da correspondência entre o piso previdenciário e o

salário mínimo, isto é, a definição de

que o valor pago a título de aposentadoria não poderia ser menor

do que o salário mínimo. Em termos previdenciários, isso

seria o equivalente a uma renda de base, tal como existe em sistemas de outros

países. Ao ser feito isso, deixou a Previdência Social de ser

balizada exclusivamente pelo critério do mérito, isto é,

voltada para os trabalhadores que tivessem contribuído ao longo de sua

vida ativa. Antes da promulgação da constituição de

1988, o benefício era calculado com base no valor das

contribuições, sendo garantido um mínimo de valor

inferior

ao do salário mínimo. Depois de instituído o piso de um

salário mínimo, inclusive para os trabalhadores rurais que

não haviam previamente contribuído, dois critérios

definidores do acesso aos benefícios previdenciários ficaram

imbricados: o do mérito e o da cidadania.

Dessa forma, paralelamente aos trabalhadores contribuintes com aposentadoria

calculada basicamente a partir de suas contribuições, passaram a

co-existir os trabalhadores rurais e aqueles com salários muito baixos

que recebem o piso de um salário mínimo, valor pago

independentemente da ausência de contribuições ou do fraco

esforço contributivo anterior. Destaca-se que, atuarialmente, quem

contribui sobre um salário mínimo não forma

provisão suficiente para garantir o piso no momento da aposentadoria.

O componente "cidadão", agora presente no interior da

Previdência Social, nada mais é, então, do que a

extrapolação, no campo da proteção social, do mesmo

entendimento sobre o que deve ser o valor mínimo pago a um trabalhador

ativo: que qualquer salário abaixo dele é considerado imoral pela

sociedade

[4]

.

A importância do piso correspondente ao salário mínimo nos

benefícios pagos pela Previdência Social brasileira é

claramente evidente quando vemos que, em fevereiro de 2005, a quantidade de

benefícios de valor igual a um salário mínimo representou

58% do total de benefícios pagos no mês. Desses, 42% foi recebida

por trabalhadores urbanos e 58% por trabalhadores rurais. Em termos absolutos,

foram 11.883.977 benefícios de valor igual ao salário

mínimo. Desnecessário dizer que a imensa maioria desses

benefícios se refere a aposentadorias, pois essas constituem 64,01% do

total de benefícios pagos. Em termos de volume de recursos envolvidos,

foram gastos R$ 3,081 mil milhões, representando 32% das despesas totais

com benefícios realizadas pelo Regime Geral da Previdência Social

(MPAS, 2005).

Esses números seriam suficientes para indicar que o piso de um

salário mínimo é um poderoso instrumento para a

redução da pobreza no Brasil. Mas estudo realizado por

técnicos do Ministério da Previdência e Assistência

Social (MPAS) verificou que, para o ano de 1999, caso não fossem pagos

os benefícios previdenciários, o número de pessoas com

renda abaixo da linha de pobreza, passaria de 34% para 45% (Brant, 2001). Isso

significa que em 1999, os benefícios pagos pela Previdência Social

eram responsáveis por diminuir em 11 pontos percentuais a

população miserável do país.

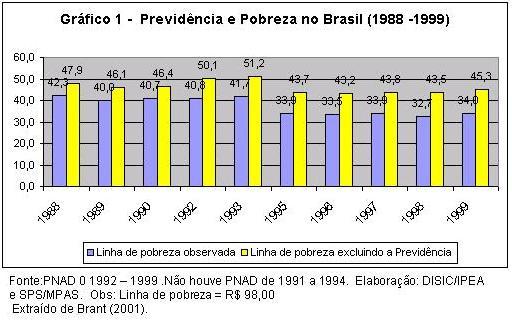

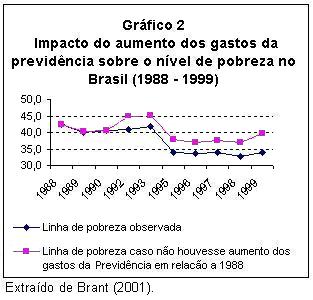

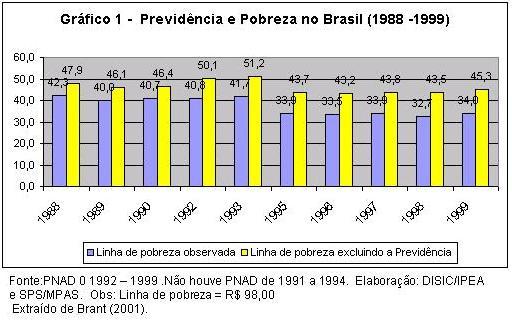

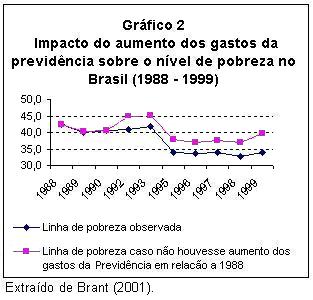

O Gráfico 1 apresenta a evolução da pobreza no Brasil no

período 1988-1999, considerada ou não a presença

dos benefícios previdenciários. Nele fica evidente que, em 1988,

antes portanto da vigência do piso de valor igual a um salário

mínimo, a Previdência Social era responsável por manter

5,6% da população acima da linha de pobreza. Em 1999, essa

importância já era de 11%. Segundo esse mesmo estudo, somente o

aumento dos gastos previdenciários foi responsável por 67% da

redução da população situada abaixo da linha de

pobreza, entre 1988 a 1999.

[6]

Beltrão

et alli

(2005) analisaram os efeitos da extensão do direito ao piso aos

trabalhadores rurais nas condições de vida dos

beneficiários e de suas famílias. Um dos destaques revelados por

essa pesquisa é que, no período 1992 a 2002, as famílias

de três gerações ou mais invertem a tendência de

queda observada nos dez anos anteriores (de 17,5% passaram a 19,3% das

famílias rurais). Essas famílias são compostas,

principalmente, por chefe idoso, filhos e netos, sendo que 57,7% desses filhos

são homens. Segundo esses pesquisadores, "esse padrão de

co-residência e suporte intergeracional está associado, entre

outras razões, à redução de oportunidades

econômicas para a população jovem.....(Beltrão

et alli,

op.cit p. 18)", em outras palavras, ao desemprego.

Beltrão

et alli

(2005) analisaram os efeitos da extensão do direito ao piso aos

trabalhadores rurais nas condições de vida dos

beneficiários e de suas famílias. Um dos destaques revelados por

essa pesquisa é que, no período 1992 a 2002, as famílias

de três gerações ou mais invertem a tendência de

queda observada nos dez anos anteriores (de 17,5% passaram a 19,3% das

famílias rurais). Essas famílias são compostas,

principalmente, por chefe idoso, filhos e netos, sendo que 57,7% desses filhos

são homens. Segundo esses pesquisadores, "esse padrão de

co-residência e suporte intergeracional está associado, entre

outras razões, à redução de oportunidades

econômicas para a população jovem.....(Beltrão

et alli,

op.cit p. 18)", em outras palavras, ao desemprego.

Essa pesquisa também indica que a ampliação da cobertura

junto aos rurais, contribuiu em muito para a redução da pobreza

rural. Seguem as evidências dessa realidade:

"Desde 1982, a maior proporção de famílias pobres e

indigentes era encontrada entre as famílias

sem

idosos e a menor nas

de

idosos. Entre 1982 e 1992, essas proporções declinaram nos dois

tipos de famílias que continham idosos e aumentaram naquelas

sem

idosos. Dessa forma, as famílias

de

idosos continuaram a ser as menos pobres, aumentando o hiato com a

situação de pobreza das famílias

sem

idosos. Nos anos 1990, a pobreza e a indigência declinaram em todos os

tipos de famílias, com uma redução mais intensa nas

famílias

de

idosos, ampliando ainda mais o hiato existente desde 1982" (Op. cit, p.

18). (Tabela 1).

Esse conjunto de informações mostra que os constituintes

introduziram dispositivos/direitos no corpo da Previdência Social que

tiveram grande impacto sobre o nível de pobreza no país.

Destaca-se, mais uma vez, que se tratou de uma constituinte pós ditadura

militar, mas com claro domínio de representantes de partidos burgueses.

1. 2 – A garantia da renda mínima no campo da Assistência

Social

Para aqueles que não contribuíram à Previdência

Social, que não são trabalhadores rurais e que integram

família de baixa renda, o sistema de proteção social

brasileiro prevê, ainda, o pagamento de um benefício,

também de valor igual ao salário mínimo, no campo da

Assistência Social. Esse benefício, embora regulamentado alguns

anos depois da promulgação da Constituição de 1988,

nela foi definido. Nesse caso o risco velhice toma o nome de Benefício

de Prestação Continuada (BPC) e é concedido a pessoas com

65 anos ou mais

[8]

, que apresenta renda média mensal familiar inferior a 25% do

salário mínimo vigente.

Essa última condição é considerada baixa entre os

especialistas da área, mais rígidas do que as exigidas

para a concessão de um salário mínimo aos trabalhadores

rurais, deixando de proteger segmento importante da população

idosa, que também não conta com a cobertura da Previdência

Social

[9]

. Os trabalhadores rurais, para terem acesso ao piso de um salário

mínimo, apenas necessitam comprovar que trabalharam durante o

período definido na legislação e, evidentemente, terem

atingido a idade mínima para a aposentadoria.

O Benefício de Prestação Continuada beneficiou, em 2003,

1.701.240 pessoas, a um custo de R$ 4,533 mil milhões. Em 2004, o BPC

foi pago a 2.061.013 beneficiários (1.127.849 portadores de

deficiência e 933.164 idosos), a uma despesa de R$ 5,814 mil

milhões. Tal como vimos para a Previdência Social, em

vários municípios os benefícios pagos constituem

importante fonte de recursos. Apenas para exemplificar, pesquisa realizada em

2005 demonstrou que, em Caxias, no Estado do Maranhão, localizado na

região nordeste do país, o valor recebido pelos

beneficiários do BPC corresponde a 78% da Receita Disponível

(impostos, mais transferências constitucionais); a 102% do Sistema

Único de Saúde (SUS); é 9,5 vezes maior do que o ICMS

(imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços) e

15 pontos percentuais superior aos recursos do Fundo de

Participação do Município (FPM). Caxias tem 139.736

habitantes, dos quais 74% moram na zona urbana; registra Índice de

Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) abaixo da média nacional e

desenvolve atividades na sua maioria junto ao setor terciário da

economia. Nessa pesquisa, Caxias está representando 11 municípios

homogêneos, isto é, município nordestino, com

população de 100 mil a 500 mil habitantes, IDH – M abaixo

da média, urbano e com atividades concentradas no setor terciário

(Marques,

et alli,

2005).

Essa é a realidade para diferentes tipos de municípios

localizados na região nordeste, sabidamente a mais pobre do Brasil, mas

também se reproduz, com menor impacto, mesmo nas regiões sudeste

e sul, onde o nível de pobreza é mais reduzido.

É importante salientar que o BPC, embora esteja no campo da

Assistência Social, pois exige teste de meios, constitui um direito, o

que o diferencia em relação a outras políticas chamadas de

assistenciais.

2 - Fome Zero – Bolsa Família.

De acordo com o Projeto Fome Zero: uma Proposta de Segurança Alimentar

para o Brasil, a população com renda abaixo da linha de pobreza,

que seria objeto de sua atenção prioritária, atingia

44,043 milhões de pessoas, envolvendo 9,32 milhões de

famílias. Em outras palavras, o tamanho da pobreza absoluta correspondia

a 27,8% da população total do país; 19,1% da

população das regiões metropolitanas, 25,5% das

áreas urbanas não-metropolitanas e 46,1% da

população rural. Em relação às

famílias, correspondia a 21,9% das famílias brasileiras. Mas

segundo outra metodologia de cálculo, o tamanho da pobreza é

ainda maior, atingindo 57,7 milhões de pessoas (IBRE, 2001). Embora a

diferença diga respeito a milhões de pessoas, destaca-se que,

independentemente do número adotado, a pobreza absoluta no Brasil atinge

parcela extremamente significativa de sua população. O tamanho

dessa pobreza torna problemático, inclusive, a utilização

do termo "focalizado" para as políticas dirigidas a essa

população. É claro que no sentido restrito não se

tratam de políticas universais, mas o tamanho da

população-alvo é "desmesurado".

Mesmo antes de seu início, especialistas da área social

criticaram duramente determinados aspectos do Projeto Fome Zero, especialmente

com relação às idéias relacionadas ao

Cartão, instrumento da transferência de renda que seria destinada

às famílias em situação de extrema pobreza. Na sua

concepção original, o Cartão somente poderia ser utilizado

para compra de alimentos, e estes seriam previamente definidos pelo governo.

É claro que essa definição não seria gratuita,

estando vinculada à preocupação de desenvolver certas

culturas locais, entre outros aspectos. De qualquer forma, a

determinação de que a renda recebida deveria ser gasta somente em

alimentação indicava desconhecimento com relação ao

comportamento das famílias mais pobres. Como é sabido,

empiricamente, que pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza dirigem

praticamente todo o acréscimo de renda para a compra de alimentos. Mas

existem pesquisas que comprovam esse conhecimento "popular". Para se

ter uma idéia, estudo sobre o impacto de outros programas de

transferência de renda mostrou que, para famílias com renda mensal

per capita

inferior a R$ 90,00, para cada 1 real (R$ 1,00) de benefício recebido,

89 centavos são gastos em alimentos (MS, 2003). Além disso, o

dirigismo da compra pareceu, apesar de suas boas intenções, estar

fundado na idéia de que o povo pobre não sabe comprar, sendo de

um autoritarismo a toda prova.

Passados alguns meses, durante os quais seu principal representante foi objeto

de constantes críticas com relação ao Fome Zero, o que

levou a seu afastamento, o programa ficou basicamente concentrado no chamado

Programa Bolsa Família, muito embora a "marca" Fome Zero

continue a fazer parte dos

sites

do governo e, em seu

site

específico estejam arroladas atividades desenvolvidas por diferentes

ministérios, tais como incentivo à agricultura familiar, o Plano

Nacional de Reforma Agrária, entre vários outros.

Segundo os órgãos oficiais do governo, o Bolsa Família foi

criado para atender duas finalidades básicas: enfrentar o maior desafio

da sociedade brasileira, que é o de combater a miséria e a

exclusão social, e também promover a emancipação

das famílias mais pobres. Antes de sua criação pelo

governo Lula, haviam vários programas voltados à família

de renda abaixo da linha de pobreza, tal como o Bolsa Escola, Bolsa

Alimentação, Cartão Alimentação e o

Auxílio Gás. A unificação de todos esses programas

deu origem ao Bolsa Família.

O Bolsa Família, ao contrário do piso previdenciário e do

BPC,

não constitui um direito. Como seu nome designa, trata-se de um

programa, fruto de decisão do executivo federal. Em dezembro de 2004,

estava implantado em 5.533 municípios, atingindo portanto 99,50% do

total existente no país, atingindo

6.571.842 famílias, a um gasto mensal R$ 439,9 milhões (R$ 5,3

mil milhões anuais). Pesquisa realizada por Marques

et alli

(2004) estimou que, em dezembro de 2003, quando "somente" 4.103.016

famílias recebiam o Bolsa Família, a população

atingida, considerando a média de pessoas por família em cada

estado do Brasil, era de 16 milhões e 512 mil brasileiros. O Quadro 1

apresenta a definição do público-alvo e o valor pago pelo

Bolsa Família.

Como seria de esperar, 69,1% da população beneficiária

estava localizada no Nordeste. Nessa região, o percentual da

população beneficiária sobre o total da

população dos municípios é bastante elevado,

variando de 13% a 45%. Este último percentual é atingido em

municípios com população de até 20 mil e urbana,

com IDH - M abaixo da média nacional e atividade econômica

predominantemente no setor terciário, mas também em

municípios com população entre 20 a 100 mil, localizada

mais na zona rural, com um IDH - M abaixo da média nacional e cujas

atividades econômicas são predominantemente realizadas no setor

terciário.

É claro que o

resultado observado na região Nordeste é, antes de tudo, reflexo

da situação de pobreza em que vivem os habitantes de seus

municípios. Mas a importância assumida pelo Bolsa Família

no Nordeste não significa que nas demais não se encontrem grupos

de municípios nos quais parcela significativa da população

seja beneficiária do programa. Exemplo disso ocorre em Itaguatins

(município de até 20 mil habitantes, com IDH - M abaixo da

média, predominantemente urbano e que desenvolve atividade

econômica terciária), no estado do Tocantins, localizado na

região norte, onde 38% de sua população é

beneficiária do Bolsa Família.

Já região Sul, com raras exceções, o percentual da

população beneficiária do Programa Bolsa Família

é relativamente baixo, refletindo a situação

sócio-econômica de sua população. Mesmo assim cumpre

o papel de sustentador de um determinado nível de renda. Em Porto

Alegre, por exemplo, capital do estado do Rio Grande do Sul, palco de

vários Fóruns Sociais, que apresenta nível de IDH – M

acima da média nacional, 5% de sua população é

beneficiária, o que não é desprezível.

Do ponto de vista da importância dos recursos transferidos, quanto menor

for a Receita Disponível do município (compreendida pelas

receitas próprias e pelas transferências constitucionais), maior

será a importância relativa do programa Bolsa Família.

Há casos, como em Pedra Branca, por exemplo (no estado nordestino do

Ceará, representando na pesquisa 57 municípios), onde os recursos

do Bolsa Família correspondem a 43% da Receita Disponível.

Em relação aos recursos federais, transferidos ao Sistema

Único de Saúde, os recursos do Bolsa Família chegam a ser

283% maior, como acontece no município de Vitória de Santo

Antão (localizado no estado de Pernambuco, no nordeste). Mesmo em Porto

Alegre, os recursos recebidos pelos 5% da população equivalem a

2% da Receita Disponível, 6% das transferências federais para o

SUS, 6% da arrecadação do ICMS e 31% dos recursos do Fundo de

Participação do Município.

Esses indicadores do Bolsa Família – em relação ao

total da população e da Renda Disponível dos

municípios brasileiros – mostram quão importantes são

os programas compensatórios na promoção da

distribuição da renda e da atividade econômica nos recantos

mais pobres do país. Persiste, no entanto, o fato de seus

benefícios não derivarem de um direito, de forma que esses podem

ser extintos pelo simples ato de vontade do governo de plantão.

3 – Mercado de Trabalho e Distribuição de Renda

Para podermos avaliar a dimensão da política de combate à

pobreza realizado nos dois primeiros anos do governo Lula, é preciso se

ter uma idéia de como se estrutura o mercado de trabalho no Brasil e

como é distribuída a renda nacional.

3.1 – Mercado de trabalho

Os trabalhadores brasileiros enfrentam uma realidade extremamente adversa. O

primeiro deles é, sem dúvida o desemprego. Em dezembro de 2004,

quando a economia acumulou um crescimento anual de 5,2%, na Região

Metropolitana de São Paulo (principal centro das atividades no

país) a taxa de desemprego aberto estava em 10%, isto é, 4,2

pontos percentuais acima do observado em dezembro de 1985. Se levarmos em conta

o desemprego oculto (trabalho precário e desemprego por desalento) a

taxa atingiu 17,3%, quando em dezembro de 1985 estava em 9,8%. Assim, mesmo

tendo o desemprego baixado em relação ao ano de 2003 (em dois

pontos percentuais para as duas taxas), a falta de trabalho nas últimas

décadas constitui uma realidade persistente e em alta,

situação que se reproduz em todos os cantos do país.

O segundo grande problema se refere ao nível de

formalização daqueles que têm a sorte de ainda contarem com

um trabalho. Em 2003, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de

Domicílios (PNAD), se levarmos em conta o trabalho principal, 53,9% dos

trabalhadores não contribuíam para nenhum tipo de cobertura

previdenciária, fosse ela pública ou privada. Além disso

significar que esse contingente está excluído da cobertura para o

momento da aposentadoria, implica em não estar regido pelos dispositivos

legais que regem a relação capital / trabalho, não tendo

direito, por exemplo, a férias remuneradas e ao 13º salário,

quando forem trabalhadores assalariados ou mesmo trabalhadores

domésticos. Essa mesma pesquisa mostra que essa realidade é um

pouco mais acentuada para as mulheres, pois 54,4 % delas são não

contribuintes. No caso dos homens esse percentual é de 53,4%.

Esses são os trabalhadores que pertencem ao chamado mercado informal. Em

geral são assalariados sem carteira assinada (documento que concretiza

seu vínculo à cobertura previdenciária e o acesso aos

direitos decorrentes das leis trabalhistas), aqueles que exercem atividades por

"conta própria" (o que pode representar desde alguém

que venda mercadorias nas ruas, a profissionais como eletricistas, chaveiros e

mesmo especializadas com título universitário) e os trabalhadores

domésticos.

A importância relativa dos assalariados sem carteira, dos

conta-própria e dos trabalhadores domésticos no mercado de

trabalho brasileiro pode ser visualizada na Tabela 2. Na primeira coluna,

levou-se em conta o total dos ocupados, isto é, incluiu-se os militares

e os funcionários públicos. Nesse caso, essas

ocupações atingem 58,1% dos ocupados. Se desconsiderados os

militares e os funcionários públicos estatutários, esse

percentual vai para 69,4%. Embora na tabela os empregadores estejam

somados aos conta-própria, isso não altera substantivamente o

resultado. Para se ter uma idéia, na população ocupada de

10 anos ou mais de idade, considerando a posição na

ocupação do trabalho principal, e levando em conta as atividades

de produção para consumo próprio e de

construção para uso próprio, os conta-própria

representavam 22,3% do total e os empregadores apenas 4,2%.

3.2 – Nível dos rendimentos e concentração de renda

A terceira grande dificuldade que enfrenta o trabalhador brasileiro é o

nível de sua renda. Em 2003, entre os ocupados, considerando um leque

de remuneração que inicia com valores menores do que o

salário mínimo e termina com 10 salários mínimos ou

mais, é patente que os trabalhadores brasileiros estão altamente

concentrados junto aos rendimentos mais baixos. A Tabela 3 mostra que 73,2% dos

ocupados recebiam até 3 salários mínimos, em 2003.

Além disso, é assustador verificar que 24,1% dos ocupados ganham

menos do que 1 salário mínimo e que 20,6% recebe de 1 a 1,5

salário mínimo. Uma das conclusões que se pode tirar

dessa distribuição é que, mesmo entre os ocupados,

há uma forte desigualdade de renda. Para se ter uma idéia, apenas

2,8% ganha entre mais do que 10 e menos do que 20 salários

mínimos; acima de 20 salários mínimos, apenas 1,3% dos

ocupados.

Além disso, é assustador verificar que 24,1% dos ocupados ganham

menos do que 1 salário mínimo e que 20,6% recebe de 1 a 1,5

salário mínimo. Uma das conclusões que se pode tirar

dessa distribuição é que, mesmo entre os ocupados,

há uma forte desigualdade de renda. Para se ter uma idéia, apenas

2,8% ganha entre mais do que 10 e menos do que 20 salários

mínimos; acima de 20 salários mínimos, apenas 1,3% dos

ocupados.

Em 2000, considerando todos os rendimentos (e não apenas o do trabalho)

o Índice de Gini era de 0,633. Dessa forma, o Brasil apresenta uma das

piores concentrações de renda do mundo, só sendo superado

por poucos países, tais como Serra Leoa, República

Centro-Africana e Suazilândia. A renda das famílias mais ricas

(renda familiar mensal, em 2000, acima de R$ 10.982,00 de setembro de 2003),

famílias que totalizam 1,162 milhão, corresponde a 75% do total

da renda nacional. Entre essas, as 5.000 famílias mais ricas absorvem

45% da renda nacional (Pochmann, 2004).

O quadro de desigualdade de renda no país é estrutural, mas, por

diversos motivos, tem-se agravado nas últimas décadas: enquanto

que a renda média da população mais rica era 10 vezes

maior do que a renda média da população brasileira em

1980, atualmente essa relação é de 14 vezes. Em

relação à renda dos 20% mais pobres, essa

relação aumenta para 80.

4 – Conclusões

Não há dúvida de que o governo Lula, com a

implantação em praticamente todos os municípios do Bolsa

Família, provocou melhora nas condições de vida de

milhões de brasileiros. Se considerarmos que a média da

família brasileira é formada por 3,62 membros, o Bolsa

Família atingiu, em março de 2005, 23 milhões e 755 mil

pessoas (número de famílias beneficiadas = 6.562.155

famílias), o que é um número bastante expressivo. Isso

significa que parcela da população brasileira situada abaixo da

linha de pobreza conseguiu ultrapassá-la, por meio do recebimento dessa

transferência.

Mas as condições mínimas de acesso ao Bolsa Família

exigem uma renda

per capita

inferior a R$ 50,00, o que é, sem dúvida muito baixo. Se

tomarmos como parâmetro o salário mínimo de R$ 260,00

[cerca de €89,66]

(vigente até 31 de abril de 2005) como a renda de uma família de

quatro membros (para ficarmos mais próximos do tamanho da família

da região nordeste (4,34 membros) e da região norte (4,01),

regiões sabidamente as mais pobres do país, a renda

per capita

fica em R$ 65,00. Se tomarmos como referência o novo salário

mínimo de R$ 300,00

[cerca de €103,45]

, o diferencial entre a renda

per capita

exigida pelo Bolsa Família e a referenciada ao salário

mínimo aumenta em R$ 10,00.

Isso significa que, mesmo sendo o Bolsa Família importante, posto que

modifica as condições de vida de parcela importante do povo

brasileiro, não está considerando sequer o parâmetro

salário mínimo. Como sabido, o salário mínimo

constitui um piso salarial legal, e qualquer pagamento abaixo dele é

considerado imoral pela sociedade. Segundo sua legislação

fundadora, o salário mínimo seria, ainda, um salário capaz

de manter o trabalhador e sua família. Evidentemente que seu valor real

foi deteriorado ao longo das décadas que nos separam da

adoção do primeiro salário mínimo no Brasil, de

forma que hoje está longe de corresponder ao mínimo

necessário para a sobrevivência de uma família de dois

adultos e duas crianças, tal como escrito naquela

legislação.

Assim, mesmo considerando que o salário mínimo perdeu o seu

sentido primeiro, passando hoje a representar o piso legal nacional, o fato de

o Bolsa Família não o ter como referencial implica que essa

política do governo Lula não leva em conta a necessidade de todos

terem o direito de poder contar com igual renda mínima, no caso, de

valor igual ao salário mínimo. O entendimento que o

salário mínimo corresponderia à renda mínima

necessária para alguém sobreviver decorre do fato óbvio

que não há diferença entre as necessidades básicas

de um assalariado e de um catador de caranguejos, por exemplo.

Talvez a diferença entre as condições de acesso do Bolsa

Família e as do piso previdenciário e do valor do

Benefício de Prestação Continuada seja explicada pelo fato

de esses últimos, que se constituem direitos, estarem fundamentados na

idéia do trabalho. Tanto um como outro são, em última

análise, um valor de base concedido a quem se retirou do mercado de

trabalho, isto é, corresponde à cobertura do risco velhice. No

caso dos beneficiários do Bolsa Família, essa

"condição" não está explícita,

pois trata-se de transferir renda à população extremamente

pobre, com idade inferior a 65 anos, posto que se tivessem essa idade, poderiam

requerer o BPC. Mas o Bolsa Família também tem como referencial o

trabalho (ou a perda da capacidade laboral devido à idade), pois

pressupõe a necessidade da família trabalhar para completar sua

renda.

Cabe perguntar em que condições os beneficiários do

Bolsa Família vão buscar essa complementação. A

resposta é uma só: nas mesmas condições em que

vinham fazendo antes, pois as determinações das rendas nos

grotões do país e mesmo na periferia das grandes capitais

não sofreram nenhuma alteração para melhor. A

história da acumulação brasileira indica que ela contempla

uma lógica perversa, de forma que, mesmo quando a economia cresce, se

aprofundam as desigualdades e aumenta a pobreza absoluta.

Mudar esses determinantes é, portanto, um imperativo para quem afirma

que deseja lutar contra a pobreza escandalosa que existe no país. O

combate à pobreza não pode se resumir à

transferência de renda, e ainda mais nas condições de

acesso em que está fundamentada. Evidentemente que a transferência

de renda para as famílias mais pobres deve ser vista como uma tarefa

emergencial, que nenhum governo poderia se furtar de fazer. Mas combater a

pobreza somente com o Bolsa Família, sem que esse programa esteja

associado a outras políticas, pode resultar, inclusive, no aumento de

seus "demandantes".

É por isso que não basta, também, para promover a

inclusão social e diminuir o nível de desigualdade, que o governo

estimule a geração de emprego e renda — o que dificilmente

se pode dizer que esteja fazendo, ao praticar elevadas taxas de juros e ao

perseguir elevados superávits operacionais para pagar o serviço

da dívida. Sem que seja promovida a reforma agrária e sem o

enfrentamento dos demais fatores determinantes da concentração de

renda e do patrimônio, o resultado será a manutenção

eterna de políticas compensatórias, que no caso brasileiro

não podem sequer ser chamadas de focalizadas

[12]

, estando mais para uma política de massa, do tipo de um grande

"holofote".

Ao mesmo tempo que se fazem necessárias medida que quebrem a

lógica perversa da acumulação capitalista brasileira,

é urgente a instituição, como um direito, da garantia de

determinado nível de renda para todos. Já chamava a

atenção o mestre Furtado (2002) que "para participar da

distribuição de renda, a população necessita estar

habilitada por um título de propriedade ou pela inserção

qualificada no sistema produtivo (p.16)." De forma contundente, para esse

autor isso seria possível por meio de uma reforma patrimonial.

No que se refere à renda, ela precisa ser entendida como um direito

derivado do conceito de cidadania, portanto garantida pela

constituição brasileira.Dessa forma, essa renda mínima, no

espírito original do projeto do senador Eduardo Suplicy, não

comporia uma política assistencial e sim faria parte dos direitos

"básicos" de qualquer cidadão brasileiro, tal como

são compreendidos o acesso aos cuidados com a saúde e o ensino

fundamental.

A garantia dessa renda não teria como propósito substituir o

sistema de proteção social atualmente existente, mas, ao

reconhecer a complexidade da realidade brasileira, de complementar o sistema

atual. Não seriam necessários muitos recursos para diminuir o

número de famílias localizadas abaixo da linha de pobreza. Mas

mesmo que um programa mais ambicioso (que se preocupe em garantir uma qualidade

de vida mais elevada, e não somente permitir que as famílias

pobres ultrapassem essa linha) envolvesse uma quantidade de recursos mais

significativa, essa deveria ser a prioridade em termos de política

social imediata, pois somente dessa maneira pode-se dizer que a sociedade

brasileira estaria verdadeiramente comprometida com o desenvolvimento do

país. Crescer sem distribuir a renda é não só

reproduzir o passado de desigualdades, como aprofundá-lo. Essas foram

sempre as palavras do mestre Furtado, deixando entre nós a

idéia-síntese: "o desenvolvimento verdadeiro só

existe quando a população em seu conjunto é beneficiada

(Op.cit, p.21)".

Para a sustentação dessa política, no entanto, seria

necessário que o Estado brasileiro recuperasse sua capacidade de

intervenção, o que exigiria rediscutir as

conseqüências do enorme esforço que tem sido feito nos

últimos anos para promover o superávit primário. Seria

necessário, ainda, que o sistema tributário fosse bastante

alterado, de maneira a promover as bases para uma redistribuição

de renda, angariando recursos para a promoção dessa e de outras

políticas, consideradas essenciais pela sociedade brasileira.

Existe uma relação estreita entre pobreza e

concentração de poder. É dessa compreensão que

decorre o entendimento que, no caso do Brasil, onde milhões de pessoas

vivem abaixo da linha da pobreza, os benefícios atualmente

assistenciais, que promovam redistribuição de renda, devem

superar o assistencialismo e constituírem parte dos direitos

básicos ou fundamentais de qualquer brasileiro. Essa mudança de

status,

além de garantir a continuidade dos programas, retira do

assistencialismo seu caráter de moeda política, o que

reforça a força dos poderosos entre os segmentos mais carentes da

população.

Tal proposição, no entanto, como já mencionado acima,

implica mudanças que se relacionam à ordem econômica e

política do país. Alterar o quadro estrutural brasileiro, que

reproduz sem parar os determinantes da pobreza significa enfrentar os

interesses dos beneficiários do processo que historicamente cria e

recria a pobreza e a desigualdade. O Programa das Nações Unidas

para o Desenvolvimento (PNUD), na apresentação do

Relatório do Desenvolvimento Humano 2004, está correto ao dizer

que:

"..... A menos que as pessoas pobres e marginalizadas – que na

maioria das vezes são membros de minorias religiosas, étnicas, ou

migrantes – possam influenciar ações políticas, a

nível local e nacional, não é provável que obtenham

acesso eqüitativo ao emprego, escolas, hospitais, justiça,

segurança e a outros serviços básicos." (PNUD, 2005,

p. V.)

Mas dificilmente pode-se afirmar que a democracia formal é

suficiente para garantir o acesso aos benefícios, ações e

serviços que compõem a proteção social, a

educação, entre outros aspectos a que deveriam ter direito

qualquer pessoa. Isso porque, para a população mais pobre,

não lhe falta somente a base material para levar uma vida digna, mas a

consciência ativa, portanto, a capacidade de fazer valer os direitos que

uma democracia formal garante em suas leis. No Brasil, há

inúmeros exemplos dessa realidade: desde o salário mínimo

não cumprido em grotões do país, até a dificuldade

de acesso a informações que expliquem o caminho

burocrático a ser percorrido para, ao final, garantir um

benefício.

Desnecessário dizer que a adoção de uma renda

mínima, que dificilmente poderia ser de valor diferente do que se

entende por um salário mínimo, exigiria a

redefinição do mínimo a ser pago ao trabalhador ativo. O

pretenso conflito entre o direito à renda mínima e o desejo de

trabalhar seria resolvido pela elevação do piso salarial e, quem

sabe, pela redução da desigualdade existente no país.

Bibliografia

BALTAR, Paulo "Salário Mínimo e Mercado de Trabalho".

Texto para o Seminário Salário Mínimo e Desenvolvimento,

Unicamp, 28 e 29 de abril de 2005.

BRANT, Roberto - Desenvolvimento Social, Previdência e Pobreza no Brasil.

In Conjuntura SOCIAL – A previdência Social Reavaliada nº I, v.

12, nº. 2, abr - jun, 2001. Brasília, MPAS, 2001

BELTRÃO, Kaizô Iwakami; CAMARANO, Ana Amélia e

LEITÃO E MELLO, Juliana.

Mudanças nas Condições de vida dos Idosos Rurais

Brasileiros: Resultados não-esperados dos Avanços da

segurança

Rural. Textos para Discussão 1066. Instituto de Pesquisa Econômica

Aplicada, Rio de Janeiro, 2005.

FURTADO, Celso. Em busca de novo modelo: reflexões sobre a crise

contemporânea. São Paulo: Paz e Terra, 2002.

INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA – FGV –

www.ibre.fgv.br

- acesso em 29/julho/2004.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa Nacional por

Amostra de Domicílios (PNAD-2003) –

www.ibge.gov.br

- acesso em 29/abril/2005.

MARQUES, Rosa. Maria. e MENDES, Áquilas. - Crescimento, Desenvolvimento

e Cidadania, 2005, mimeo

____;____; GUEDES, Marcel e HUTZ, Ana. A Importância do Bolsa

Família nos Municípios Brasileiros, relatório de pesquisa.

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME – MDS,

Brasília, 2004.

____;____;____;____.O Benefício de Prestação Continuada,

relatório de pesquisa. MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

COMBATE À FOME – MDS, Brasília, 2005.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS

http://www.mpas.gov.br

- acesso em 05/abril/2005.

MINISTÉRIO DA SAÚDE - Avaliação do Programa Bolsa

Alimentação – Estudo 2: Análise de Impacto

Preliminar. Brasília, Ministério da Saúde, 2003.

POCHMANN, M.; CAMPOS, A. ; BARBOSA, A . et all. "Atlas da Exclusão

Social, volume 3: Os Ricos no Brasil". São Paulo: Cortez, 2004.

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO.

Relatório para o Desenvolvimento Humano 2004.

http://www.pnud.org.br/rdh/

Acesso em 15/março/2005

Notas:

1- Professora titular do Programa de Estudos Pós-Graduados em Economia

Política da PUCSP. Texto finalizado em 30 de abril

de 2005 para o V Colóquio Latino Americano de Economistas

Políticos, a ser realizado na Cidade do México, ao final de

outubro.

2- Professor da Faculdade de Economia da FAAP/SP e coordenador do Centro de

Estudos de Pesquisas de Administração Municipal.

3- A Segurança Social, segundo o artigo 195 da constituição

brasileira, compreende os ramos Previdência Social, Assistência

Social, Sistema Único de Saúde e o seguro-desemprego.

4- É importante destacar que neste artigo não se discute se o

valor do salário mínimo é suficiente ou não para as

despesas de um trabalhador, e muito menos de sua família.

5- Na época que o estudo foi feito, em junho de 2001, a Linha de Pobreza

foi definida em R$ 98,00 mensais, conforme metodologia utilizada pelo Instituto

de Pesquisas Econômicas Aplicadas.

6- O estudo também isolou o impacto da estabilidade dos preços.

7- O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é

definido pela Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993, Lei Orgânica da

Assistência Social (LOAS).

8- O BPC também é concedido à pessoa portadora de

deficiência, quando essa lhe impede de ter vida independente e trabalhar

9- Em 2001, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Economia

(IBGE), 40,7 milhões de ocupados junto ao setor privado da economia

não eram contribuintes do Regime Geral da Previdência social ou a

qualquer tipo de outro regime, correspondendo a 57,7% da

população ocupada nesse setor, nesse ano. Esse contingente

integra o chamado mercado informal da economia brasileira.

10- Para esse cálculo, a equipe de Lula utilizou o critério de

linha de pobreza do Banco Mundial (U$ 1,08 por dia), ajustando para os

diferentes níveis regionais de custo de vida e pela existência ou

não de auto-consumo.

11- Essa afirmação se funda no fato de parcela importante dos

ocupados receberem até 1 salário mínimo, como visto na

página 13.

12- Embora tecnicamente o sejam, pois exigem teste de meios.

Esta comunicação encontra-se em

http://resistir.info/

.

|

Beltrão

et alli

(2005) analisaram os efeitos da extensão do direito ao piso aos

trabalhadores rurais nas condições de vida dos

beneficiários e de suas famílias. Um dos destaques revelados por

essa pesquisa é que, no período 1992 a 2002, as famílias

de três gerações ou mais invertem a tendência de

queda observada nos dez anos anteriores (de 17,5% passaram a 19,3% das

famílias rurais). Essas famílias são compostas,

principalmente, por chefe idoso, filhos e netos, sendo que 57,7% desses filhos

são homens. Segundo esses pesquisadores, "esse padrão de

co-residência e suporte intergeracional está associado, entre

outras razões, à redução de oportunidades

econômicas para a população jovem.....(Beltrão

et alli,

op.cit p. 18)", em outras palavras, ao desemprego.

Beltrão

et alli

(2005) analisaram os efeitos da extensão do direito ao piso aos

trabalhadores rurais nas condições de vida dos

beneficiários e de suas famílias. Um dos destaques revelados por

essa pesquisa é que, no período 1992 a 2002, as famílias

de três gerações ou mais invertem a tendência de

queda observada nos dez anos anteriores (de 17,5% passaram a 19,3% das

famílias rurais). Essas famílias são compostas,

principalmente, por chefe idoso, filhos e netos, sendo que 57,7% desses filhos

são homens. Segundo esses pesquisadores, "esse padrão de

co-residência e suporte intergeracional está associado, entre

outras razões, à redução de oportunidades

econômicas para a população jovem.....(Beltrão

et alli,

op.cit p. 18)", em outras palavras, ao desemprego.

Além disso, é assustador verificar que 24,1% dos ocupados ganham

menos do que 1 salário mínimo e que 20,6% recebe de 1 a 1,5

salário mínimo. Uma das conclusões que se pode tirar

dessa distribuição é que, mesmo entre os ocupados,

há uma forte desigualdade de renda. Para se ter uma idéia, apenas

2,8% ganha entre mais do que 10 e menos do que 20 salários

mínimos; acima de 20 salários mínimos, apenas 1,3% dos

ocupados.

Além disso, é assustador verificar que 24,1% dos ocupados ganham

menos do que 1 salário mínimo e que 20,6% recebe de 1 a 1,5

salário mínimo. Uma das conclusões que se pode tirar

dessa distribuição é que, mesmo entre os ocupados,

há uma forte desigualdade de renda. Para se ter uma idéia, apenas

2,8% ganha entre mais do que 10 e menos do que 20 salários

mínimos; acima de 20 salários mínimos, apenas 1,3% dos

ocupados.