Todos os anos, a revista Historical Materialism realiza uma conferência em Londres. Ela é frequentada (sobretudo) por académicos e estudantes para discutir a teoria marxista e a crítica do capitalismo.

Este ano, a conferência pareceu muito bem frequentada e foi a mais bem organizada de todas. Houve uma grande variedade de sessões e plenárias sobre economia, cultura, tecnologia, imperialismo, guerra e questões de género. Houve muitas "vertentes" de apresentações sobre fascismo, tecnologia (IA), imperialismo, alterações climáticas e, claro, teoria marxista. Não pude estar em dois lugares ao mesmo tempo e analisar todos os artigos, por isso a minha cobertura da conferência será influenciada pelas minhas próprias preferências.

Vou começar por relatar a minha própria apresentação numa sessão sobre imperialismo. A minha apresentação chamou-se Recuperar o atraso ou ficar para trás? Nela, considerei se os países mais pobres do chamado Sul Global estavam a "recuperar o atraso" dos países mais ricos do chamado Norte Global. As medidas de "recuperação do atraso" que utilizei foram: 1) níveis de rendimento per capita; 2) níveis de produtividade do trabalho; e 3) o índice de desenvolvimento humano compilado pela ONU. Peguei a tendência média de crescimento anual para cada uma dessas medidas para o G7 (ou as chamadas economias de “alto rendimento”) e comparei com as dos BRICS. Projetei essas tendências para o futuro para ver se a diferença entre as economias ricas do Norte Global acabaria por ser eliminada pelas economias do Sul Global (BRICS). Em todas as três medidas, o Sul Global não estava eliminando a diferença e nunca o faria – com a possível exceção da China.

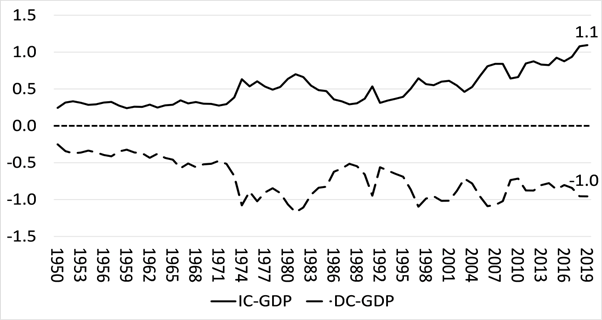

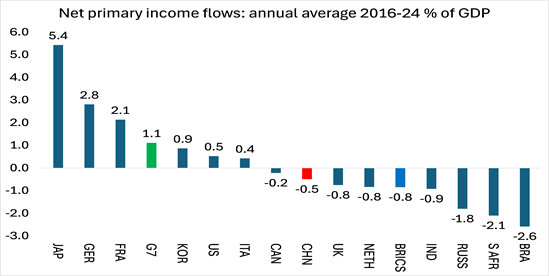

Por que razão a diferença não estava a ser colmatada? A principal razão era o imperialismo. A riqueza (valor) está a ser persistentemente transferida do Sul Global para o Norte Global. Além disso, a rentabilidade do capital no Sul Global estava a cair mais rapidamente do que o crescimento da produtividade do trabalho estava a aumentar, o que abrandou o investimento produtivo e o crescimento económico no Sul Global. A China foi a exceção porque o seu crescimento do investimento foi menos determinado pela rentabilidade do capital do que em qualquer outra grande economia do Sul Global. Descobri que o ganho anual em valor para as economias imperialistas do Norte Global era de cerca de 2-3% do PIB por ano, ao passo que a perda anual era semelhante para as economias muito mais populosas do Sul Global. Por outras palavras, se não fosse pela exploração imperialista, as economias do G7 (incluindo os EUA) não estariam a crescer de forma alguma, enquanto as economias do Sul Global estariam a crescer muito mais rapidamente e começando a recuperar o atraso.

Fonte: The Economics of modern imperialism, revista Historical Materialism, 4, 2021

Fonte: FMI

Na mesma sessão, Pedro Matto fez uma crítica convincente ao conceito de subimperialismo. Este conceito argumenta que o Norte Global pode obter transferências de valor dos países do Sul Global, mas as economias capitalistas maiores do Sul, como Brasil, Rússia, África do Sul, Índia ou China, também obtêm transferências de valor das economias periféricas mais fracas nas suas regiões. Nesse sentido, esses países são subimperialistas.

Nunca me convenci desse conceito por três razões: primeiro, ele implica que todos os países são "um pouco imperialistas" e "um pouco explorados". Isso realmente enfraquece o conceito de imperialismo baseado em apenas algumas economias capitalistas maduras e desenvolvidas do Norte Global, como Lenin as identificou pela primeira vez, explorando o resto do mundo. Segundo, como disse a crítica de Matto, se todos os países são um pouco imperialistas, isso enfraquece qualquer direção para a luta anti-imperialista. Além disso, simplesmente não há evidências empíricas de grandes transferências de valor de países como a Zâmbia para a África do Sul; ou do Paraguai para o Brasil; ou de países asiáticos mais pobres para a China que de alguma forma correspondam ao tamanho das transferências de valor por meio do comércio e dos fluxos financeiros dos BRICS para as economias do G7+.

Também nesta sessão, Cristina Re e Gianmaria Brunazzi apresentaram uma teoria intrigante sobre o que chamaram de "imperialismo impulsionado pela dívida". Os EUA costumavam ser um credor na economia mundial, com excedentes comerciais, enquanto emprestavam e investiam no exterior. Mas, desde a década de 1970, passaram a ter défices comerciais crescentes e, assim, acumularam enormes dívidas com o resto do mundo, particularmente com a Europa, o Japão e a China. No entanto, como o dólar era a moeda comercial e de reserva mundial, essa dívida não era uma desvantagem, mas sim uma nova arma económica para o imperialismo norte-americano dominar outros países.

Devo dizer que não achei essa teoria convincente. Para mim, o imperialismo da dívida é quando os países pobres acumulam enormes dívidas (empréstimos) de instituições imperialistas para crescer, mas depois, em crises económicas, são forçados a entrar em incumprimento, desvalorizar as suas moedas e impor medidas de austeridade severas para cumprir as suas obrigações com os bancos do Norte Global e o FMI, etc. Os EUA são uma exceção como devedores devido ao "privilégio extraordinário" do dólar e porque podem facilmente financiar os seus défices comerciais através de investimentos estrangeiros em empresas e ativos financeiros norte-americanos. Mas não vejo como isso significa que a dívida dos EUA seja uma nova via de domínio para o imperialismo norte-americano.

Gostaria também de relatar uma sessão "emblemática" muito concorrida sobre Repensar o Imperialismo e a Guerra. Michael Hardt argumentou que o imperialismo (presumivelmente tanto dos EUA como da Europa) estava a transformar-se em "regimes de guerra global", à medida que o militarismo substitui o domínio económico. Outro orador, Morteza Samanpour, argumentou o seguinte (retirado do seu resumo): "A globalização capitalista não homogeneíza o tempo, mas intensifica a sua diferenciação. Através de operações logísticas, financeiras e extrativas, o capital unifica e fragmenta simultaneamente as espaço-temporalidades, produzindo disjunções ativas que servem à sua reprodução global." E "uma estratégia política internacionalista e anti-imperialista deve sintonizar-se com as temporalidades fraturadas e desiguais do presente — particularmente no que diz respeito à conjuntura de guerra contemporânea e à proliferação de formações imperiais além do Ocidente histórico. Ela exige uma racionalidade estratégica renovada, capaz de envolver produtivamente os tempos sociais disjuntivos do capital a serviço de um internacionalismo genuinamente emancipatório".

Devo dizer que tive dificuldade em compreender o que tudo isto significava — sou muito simplório e preciso de uma linguagem simples. De qualquer forma, penso que o essencial era um ataque ao que aparentemente se denomina "campismo", ou seja, só porque existem potências a nível global que resistem às políticas do imperialismo norte-americano, isso não significa que os marxistas "devam apoiar Estados autoritários como o Irão, a Rússia ou a China simplesmente porque se opõem aos EUA e a Israel". Eu simpatizo com essa visão, embora o economista político em mim se oponha ao que Samanpour chamou de “proliferação de formações imperiais além do Ocidente histórico”. Com isso, ele quer dizer que a China ou a Rússia são imperialistas ou mesmo o Irão ou a Arábia Saudita?

Os outros palestrantes desta mega sessão concentraram-se em como combater o imperialismo e a guerra. Eleonora Cappuccilli e Michele Basso consideraram as organizações internacionais baseadas em classes que estão a tentar construir, e não os Estados "resistentes", como a forma de derrotar o imperialismo e acabar com a guerra, embora tenham falado de um movimento do "trabalho vivo" (achei que um termo mais simples poderia ser "movimento dos trabalhadores") e parecessem argumentar que os migrantes e o "trabalho precário" seriam a ponta de lança na luta contra o imperialismo, o que me pareceu improvável.

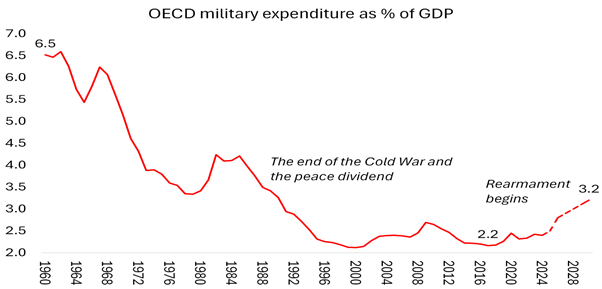

Feyzi Ismail argumentou que o investimento e a manutenção de infraestruturas militares são grandes impulsionadores das emissões globais de carbono e da destruição ambiental. As atividades militares globais — excluindo a guerra ativa — já representam aproximadamente 6% do total das emissões globais. Parar o ciclo de priorizar respostas militares à segurança, acesso a recursos nacionais, migração induzida pelo clima ou desastres naturais significa mobilizar movimentos de massa — não apenas o movimento climático, mas movimentos contra a guerra e a austeridade através dos sindicatos e trabalhadores.

Fonte: OCDE

Na generalidade, considerei esta sessão confusa, mas talvez esteja a ficar velho. A alegação é que o imperialismo não se limita aos "suspeitos do costume" do Norte Global, mas agora a ordem mundial é multipolar, com a principal batalha entre duas grandes potências imperialistas, uma em declínio, os EUA, e outra em ascensão, a China. A minha opinião é diferente. Não vejo os EUA e a China como imperialismos igualmente antagónicos e agressivos. Aqueles que leem regularmente este blogue e os meus artigos sobre o desenvolvimento económico da China sabem que não encaro a China como imperialista no sentido económico, ou seja, obtendo enormes transferências de valor através do comércio e dos fluxos financeiros dos países pobres. Além disso, não considero a China como capitalista no sentido de que a lei do valor, a produção e o investimento para o lucro prevalecem. Em vez disso, a China tem uma economia em que o investimento e o planeamento estatais dominam o setor capitalista. Isso não significa, no entanto, que o governo chinês seja um bastião da luta revolucionária internacional contra o imperialismo, como afirmam os "campistas". Na verdade, os líderes "comunistas" da China são nacionalistas declarados.

Na segunda parte da minha análise do HM deste ano, abordarei as sessões sobre a crise climática e a ecologia; e sobre tecnologia, particularmente inteligência artificial; e também resumirei a sessão da minha segunda apresentação, que discutiu as principais tendências da economia mundial.